今天要來聊聊,嗯,最近很多人在問我的題目:「在台灣,到底要怎麼選 App 開發商?」

老實說,這水真的很深。我看了很多網路上的文章,大部分都條列式跟你說要看作品集、看經驗、看團隊… 欸,這些都對,但都太表面了。 就像教你怎麼選伴侶,然後跟你說要選個性的、要選有共同興趣的… 廢話,問題是「怎麼知道」他個性好不好?「怎麼確認」你們興趣真的合?今天我想聊的,就是這些文章沒告訴你的「怎麼做」。

先說結論:別只看「成品」,要看「過程」

如果只能給一個建議,我會說,與其花時間去滑他們做出來的 App,不如想辦法搞懂他們「怎麼做出」這些 App 的。這才是關鍵。一個漂亮的 App 可能只是剛好遇到一個很有美感的客戶,或是一個砸大錢的案子。但一個順暢、很少出包的開發「過程」,才能保證你的案子不會爛尾。 很多問題都出在溝通跟專案管理上,這點真的很重要。

網路文章的「資訊缺口」:大家沒告訴你的事

我稍微整理了一下,現在你 Google 到的文章,大概都停在幾個點上:

第一,他們叫你「看作品集」。 但沒教你怎麼「拆解」作品集。你應該載下來玩玩看,去感受那個順暢度,故意在網路不好的地方用,看看它的閃退率、看看它的讀取動畫處理得好不好。甚至,你可以去 App Store 或 Google Play 看使用者評論,特別是那些一星、二星的負評,看看大家都在罵什麼。 這些才是真功夫。

第二,他們說要「評估技術實力」。 這更空泛了。對一個沒有資訊背景的人來說,這要怎麼評估?難道問對方「你們會不會寫 code?」嗎? 等等我會教你幾個具體的問題,你可以直接拿去問,從對方的回答就能聽出端倪。

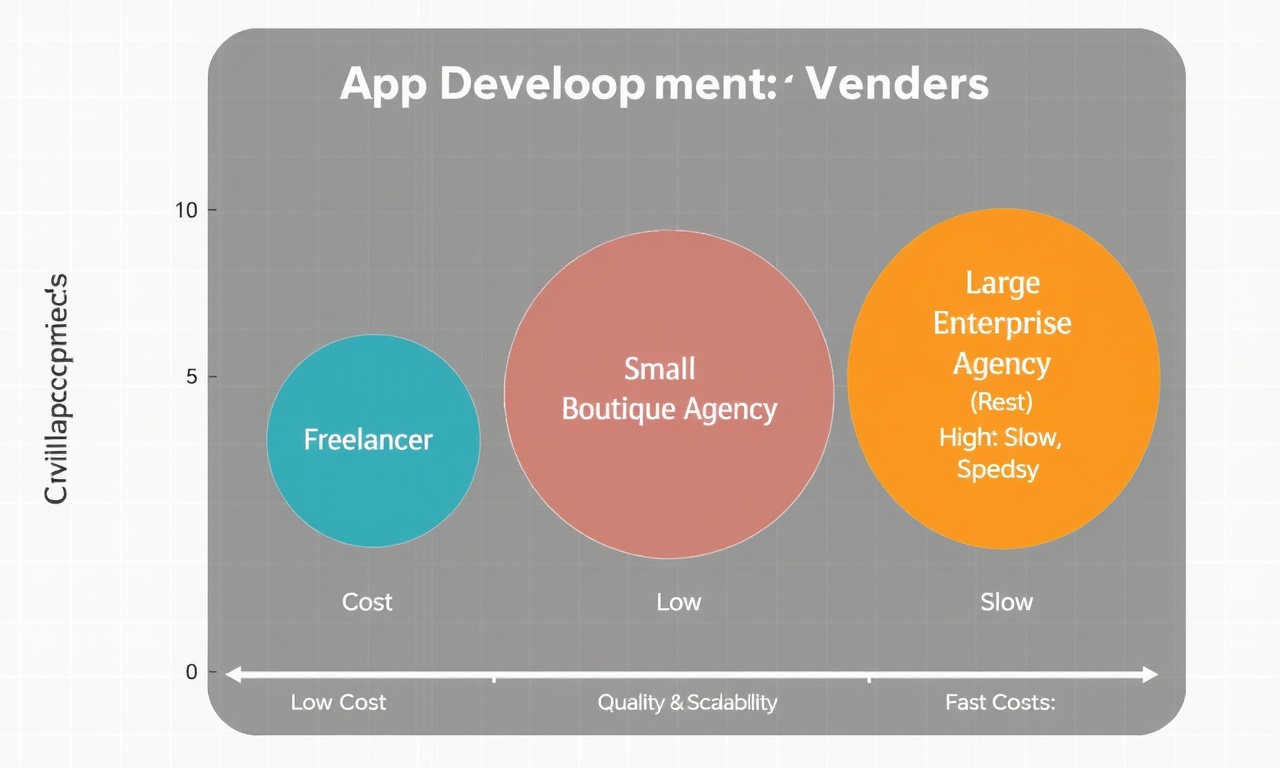

第三,他們提到「報價」。 但很少有人深入解釋為什麼報價會差這麼多。從幾十萬到幾百萬都有可能。 這不只是功能多寡的問題,還牽涉到後面我要講的合作模式、維護合約,甚至是程式碼的智慧財產權歸屬。

怎麼做:具體的三個評估步驟

好了,那到底具體要怎麼做?我自己是覺得可以分成三塊來拆解:技術、合作,還有錢。

第一步:戳破「技術實力」的假象

你不用懂程式,但你要學會問對問題。下次跟開發商開會,不要再問「你們用什麼技術?」這種封閉式問題,試著改問這些:

- 「你們之前做過跟我們產業類似的 App,可以分享一下當時最大的技術挑戰是什麼?你們是怎麼解決的嗎?」—— 這可以聽出他們解決問題的能力,而不是只會照著規格書做事。

- 「針對我們這個案子,你們會建議用原生(Native)開發,還是跨平台(Cross-Platform)像是 React Native 或 Flutter?為什麼?優缺點是什麼?」—— 這個問題很重要,一個好的廠商會根據你的預算、上線時間壓力跟未來擴充性來給建議,而不是只會推銷他們自己最擅長的技術。 如果他們講得不清不楚,或是只說「喔我們都做原生,因為效能最好」,那就要小心了,代表他們可能沒想那麼遠。

- 「你們的測試流程是怎麼走的?是開發者自己測,還是有專門的 QA(品質保證)人員? 有沒有自動化測試?」—— 這可以看出他們對品質的重視程度。一個成熟的團隊,測試絕對不會是最後才做,而是貫穿整個開發流程。

問完這些,你大概就能感覺到這家公司是「碼農工廠」還是「技術夥伴」。前者是你叫他做什麼他才做什麼,後者會陪你一起思考產品的未來。

第二步:看懂「合作模式」的合約眉角

這部分是最多糾紛的地方。一般來說,台灣市場常見的合作模式大概有兩種:固定費用(Fixed Price)跟時間與材料(Time & Material)。 我把它們整理成一個表,這樣比較清楚。

| 合作模式 | 適合情境 | 優點(白話文) | 缺點(真心話) |

|---|---|---|---|

| 固定費用合約 (Fixed Price) | 需求超級明確、幾乎不會改的小案子。比如說,一個很單純的企業形象 App。 | 預算能抓死,心裡比較踏實。你知道這案子最多就是花這些錢,不會再多了。 | 但...你只要中途想改個東西,哪怕只是個按鈕顏色,對方都可能跟你說「這要加錢喔」。超級沒彈性,很容易為了改動而吵架。 |

| 時間與材料 (Time & Materials) | 需求還不夠清楚、需要邊做邊看、邊調整的創新案子。大部分 App 專案都是這種。 | 超有彈性!可以隨時調整方向,比較能跟上市場變化。很適合敏捷開發(Agile)。 | 嗯,這就很可怕了。預算可能超支,因為是做多少算多少錢。如果沒有好的專案管理,很容易變成一個錢坑。 |

| 團隊駐點/人力派遣 | 你有自己的技術團隊,但臨時缺人手,或是需要某個特定技術的專家短期加入。 | 溝通最直接,人就在你旁邊。你可以完全掌控開發進度跟品質。 | 管理成本超高!你要自己負責管這個人,而且通常費用不便宜。還有,這個人跟你的團隊文化合不合也是個問題。 |

還有啊,簽合約的時候,有幾個關鍵字一定要看清楚:「原始碼歸屬」和「維護條款」。 有些便宜的報價,合約裡會寫說原始碼是他們的,你只有使用權。這代表你以後想換廠商,或是自己找人維護,門都沒有!這點真的要特別小心。

另外,台灣跟國外的合約文化也有點不同。在美國,合約通常會把需求變更的流程寫得非常詳細,大家照著走。 但在台灣,很多時候還是比較看「人情」,喜歡先「聊聊看」。這沒有絕對好壞,但代表你更需要找一個溝通順暢、信得過的團隊。 很多時候,專案失敗不是技術問題,是信任破產的問題。

第三步:拆解「報價單」,看出隱藏成本

看到報價單,不要只看總價。你要請對方把費用拆解開來。一個基本的 App 報價,至少應該包含這幾項:

- 專案管理與 UI/UX 設計費: 這是一切的基礎。如果這塊費用佔比很低,要小心,可能代表他們不太重視前期規劃,後面開發會很混亂。

- 前端開發費(iOS/Android): 如果你是做雙平台,這裡應該要有兩筆費用。如果他們報一個很低的「跨平台價」,你就要回去問我上面說的第二個問題,確認他們選用的技術是不是真的適合你。

- 後端開發費: 包含伺服器架構、資料庫、API 等。這是 App 的大腦,看不見但超級重要。

- 測試費: 如果沒有這一項,或只是象徵性收一點錢,那真的...祝你好運。

- 上架與第一年維護費: App 上架到商店要錢,伺服器要錢,這些都是持續性支出。 一個負責任的廠商會把這些都算進去。有些廠商會用低開發費吸引你,然後每年收超高的維護費,這也要注意。

說真的,開發 App 有點像蓋房子。你可以用很便宜的預算蓋一個貨櫃屋,也可以花大錢蓋一棟豪宅。報價幾十萬跟幾百萬的差別,往往就在於「看不見」的地方:程式碼的品質、架構的擴充性、安全性、還有整個團隊的經驗。 低價搶標的風險真的很高,常常是省了小錢,後面花大錢收尾。

一個血淋淋的案例:只貪便宜的下場

我之前有個朋友,他想做一個餐飲預訂的 App。找了三家廠商報價,一家報 150 萬,一家報 120 萬,還有一家個人工作室報 40 萬。他想說功能都差不多,當然選最便宜的。結果呢?那個 40 萬的案子,做了快一年還上不了線。

問題出在哪?第一,需求沒定義清楚,那個接案的工程師也沒經驗,不會引導他,就照著他每天突發奇想的功能一直做。 第二,沒有 UI/UX 設計師,整個介面長得像 20 年前的產物,根本沒人想用。第三,也是最慘的,快做完的時候,那個工程師找到正職工作,直接消失了。我朋友手上只有一包看不懂的程式碼,最後只好再花錢找其他公司整個重做,前前後後花的錢跟時間,比當初直接找那個 150 萬的還多。

這個故事告訴我們,選開發商,真的不是純粹比價。你要評估的是一個「團隊」,他們有沒有能力把你的「想法」變成一個穩定、好用、還能賺錢的「產品」。

結論:找的是夥伴,不是包商

總結一下,我覺得選 App 開發商,心態要從「找外包」轉變成「找技術合夥人」。你要找的不是一個聽你命令的工人,而是一個能跟你一起腦力激盪、提醒你風險、幫你想得更遠的夥伴。

所以,下次當你準備開始找廠商時,除了準備好你的功能列表,也請準備好我上面提到的那些問題。多花點時間在前期溝通,絕對比後期花錢擦屁股來得划算。

最後,我想問問大家:看完這些,你覺得你的專案比較適合「固定費用」還是「時間與材料」的合作模式?或者,你有遇過什麼跟 App 開發商合作的慘痛經驗嗎?在下面留言分享你的想法跟故事吧!