最近大家都在聊 6G,但感覺...嗯,很遙遠?好像跟我們這些每天在寫 code 的人沒什麼直接關係。老實說,我一開始也是這麼想的,但最近看了一些國外的討論,發現...欸,好像不太對。有些觀念的轉變,現在不做,未來可能會措手不及。

它不是那種電信商按個按鈕,我們隔天就能開發「6G App」的東西。完全不是。但如果你現在開始悄悄地調整一些寫 code 的習慣,以後會感覺像是開了金手指一樣。整個技術棧都在變,變得更看重「時限」、更強調「邊緣優先」,網路本身甚至開始能「感知」世界。

重點一句話

我自己是覺得,6G 對開發者最大的改變,不是網速變得超級快,而是我們必須開始把「時間」當成跟記憶體一樣重要的資源來設計我們的軟體。

所以,這到底會怎麼影響我們的工作?

先不說那些科幻電影般的應用,我們來看看幾個比較實際的場景,這些場景其實已經在發生了。

- 不會再頭暈的 AR 維修:想像一下,工廠裡的維修人員戴著 AR 眼鏡,畫面需要跟現實完美貼合。現在的作法可能就是盡量優化,但網路一抖,畫面就卡住或錯位,師傅馬上就暈了。新的思維是,App 會跟網路有個「君子協定」,比如說「我這畫面更新的預算就是 20 毫秒」。如果網路感覺到快要超時了,它不會硬撐,而是主動通知 App,App 就會自動降低 3D 模型的精細度,可能只顯示關鍵的箭頭指引。對師傅來說,他感覺到的是「持續順暢但畫質稍微降低」,而不是「完美但突然卡死」。結果就是,頭暈的抱怨變少了,工作完成率反而更高。

- 無縫交接的無人機隊:一個無人機隊在廣大的農田上空繪製地圖。飛著飛著,有一台飛出了地面基地台的範圍。過去可能就是斷線、等待重新連線。但在 6G 的概念下,它的連線會自動、無感地切換到天上的衛星網路(也就是所謂的非地面網路 NTN)。因為從一開始,App 的設計就不是假設「網路永遠都在」,而是「我需要傳送什麼樣的資料,以及時限是多久」。控制指令這種重要的訊息,封包做得極小,優先級最高;而拍攝的影像資料,則是可以先壓縮、打包,等連線穩一點再傳。對地面上的操作員來說,他根本沒感覺到任何切換。

- 懂得閃避的手遊:這蠻酷的。未來的網路不只傳輸數據,它的電波還能用來感測周遭的物體和動作(這就是 ISAC,整合式感測與通訊)。比如說,一個 AR 射擊遊戲,伺服器可以利用這個功能,更準確地預測玩家在空間中的移動,判斷是否會碰撞。當網路順暢、時間預算充足時,手機就顯示超精細的遊戲畫面;但如果偵測到玩家有劇烈移動,網路可能變不穩,App 就會立刻切換到比較簡單的視覺效果,但同時確保「命中判定」的運算絕對不能延遲。玩起來就是,畫面有時好有時普通,但操作永遠跟手。

好,那...我們現在到底該怎麼調整?

說真的,這不是要我們去學什麼全新的程式語言。更多的是一種...思維模式的轉變。我整理了一個對照表,可能會比較清楚。

| 傳統 5G 思維 | 該練習的 6G 新思維 |

|---|---|

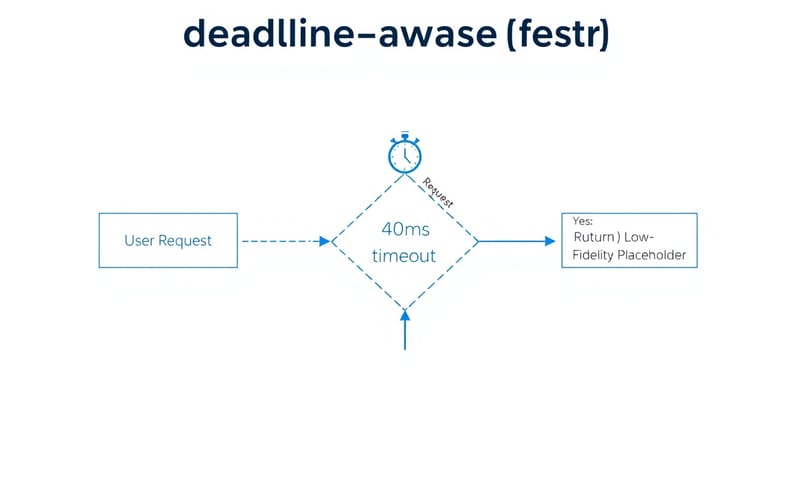

| 「連線失敗了?那就重試吧!用指數退避演算法慢慢試。」 | 「這次請求的『時間預算』只有 40 毫秒。成功就回傳高畫質,失敗或來不及...就回傳一個低配版的 placeholder。絕對不能讓使用者在那裡空等。」 |

| 「把所有運算都丟到雲端主機,那裡算力最強。」 | 「把最需要即時反應的運算(例如,AR 的姿勢偵測)放到離使用者最近的邊緣節點。運算單元要夠小,像 WASM 或微型容器,隨時可以派過去。」 |

| 「我的 App 需要很快的網路。」 | 「我的 App 需要『延遲低於 15ms、高可靠性』的『連線服務』。至於底層要用 Wi-Fi、地面網路還是衛星,由網路平台自己決定。」這叫 Intent-based Networking,宣告你的意圖,而不是管他怎麼實作。 |

| 「只要連得上網,體驗都一樣。」 | 「App 要能感知當下的連線品質。喔,現在是衛星連線?那影片自動切 480p。偵測到使用者在高速移動?AR 特效先關掉一些。UI 要能動態適應網路環境。」 |

| 「資料蒐集來再說,之後再想隱私問題。」 | 「感測功能很強大,但也很危險。預設就在裝置端完成初步處理,資料用完即焚。使用者條款要用白話文講清楚『我們會感測什麼』,而不是塞一堆法律條文。」 |

今天就能用的一個小範例

講那麼多,來點實際的。下面這段 Python code 完美體現了「期限優先」和「多路徑」的精神。就算現在沒有 6G,你也可以用這個模式來優化你的服務。

它的邏輯很簡單:假設你有兩個雲端節點(比如一個在東京,一個在新加坡),你的使用者在台灣。那到底連哪個比較快?不一定。所以,我們乾脆兩個都去要資料,但給他們一個非常嚴格的時間限制。誰先在時間內回來,就用誰的。如果都超時,那就不要傻傻地轉圈圈,直接給使用者一個預先準備好的、比較基本的內容。

# 這段 code 需要 Python 3.11+ 和 aiohttp

# 概念:同時跟兩個邊緣節點要資料,遵守嚴格的時間預算,

# 如果預算太緊,就優雅地降級。

import asyncio, aiohttp

# 假設這是你部署在不同地區的兩個邊緣節點

EDGE_ENDPOINTS = [

"https://edge-a.example.com/api/data",

"https://edge-b.example.com/api/data"

]

async def fetch_with_deadline(session, url, timeout):

try:

# 這裡的 timeout 是整個請求的生命週期

async with session.get(url, timeout=timeout) as response:

response.raise_for_status() # 確保拿到的是 200 OK

return await response.read()

except Exception:

# 任何錯誤(包括超時),都當作失敗

return None

async def get_best_effort_data(budget_ms=40):

# 把毫秒預算轉成 aiohttp 的 ClientTimeout 物件

timeout = aiohttp.ClientTimeout(total=budget_ms / 1000)

async with aiohttp.ClientSession(timeout=timeout) as session:

# 建立兩個非同步任務,去跟兩個節點要資料

tasks = [

fetch_with_deadline(session, url, timeout) for url in EDGE_ENDPOINTS

]

# asyncio.as_completed 會在任何一個任務完成時,就立刻把它交出來

# 這就是「競速」的關鍵

for future in asyncio.as_completed(tasks, timeout=budget_ms / 1000):

data = await future

if data:

# 只要有一個成功了,就立刻回傳,不用等另一個

return data

# 如果迴圈跑完了,代表所有節點都要嘛失敗、要嘛超時

# 這時候就回傳一個預先準備好的低品質版本

return b"LOW_FIDELITY_PLACEHOLDER_DATA"

# 在你的主程式迴圈裡可以這樣用:

# data = await get_best_effort_data(budget_ms=35)

# 你可以動態調整 budget_ms,看看結果有什麼不同

你看,這整個模式的核心就是:

- 把時間當成一個合約,不是一個期待。

- 讓路徑去競爭(今天是在兩個地區之間競爭,明天可能就是地面網路 vs. 衛星網路)。

- 內建了優雅的降級機制,再見了,永無止境的讀取中圖示。

該丟掉的舊思維

反過來說,有些我們現在覺得理所當然的作法,可能真的要慢慢淘汰了。

像是「一個地區的主機服務全世界」這種想法。還有盲目地重試,結果把時間預算都燒光了。或是送出一大堆有的沒的遙測數據,佔用寶貴的頻寬。最糟糕的是,App 從來不知道自己的網路預算,所以使用者總是被突如其來的延遲搞到很火大。

說到這個,就不得不提台灣的狀況。前陣子不是常常有海底電纜被弄斷的新聞嗎?這就讓大家意識到「網路韌性」有多重要。其實數位發展部一直在推動通訊網路的韌性建設,強調的就是多路徑備援,不能只靠幾條海纜。這跟我們剛剛講的 6G 思維,就是「不要把雞蛋放同一個籃子裡」,其實是完全一樣的道理。國外大廠在從應用層思考這件事,而台灣的官方單位則是在從基礎建設層來推動,方向是殊途同歸的。

所以,結論是?

6G 不會神奇地讓你寫的爛 code 變快。真的不會。

但它會讓那些寫得好的 code...感覺像變魔術一樣。那些從現在就開始考慮到「時間預算」、優先在「邊緣」處理、能讀懂「網路情境」,而且在連線切換時還能保持冷靜的 App,未來會變得超強。

從這些小地方開始練習吧。等到新的網路時代真的來臨時,你的使用者會覺得你做出了什麼不可思議的東西。但其實,你只是提早準備了而已。

對了,順便問一下,如果未來的網路真的能「感知」周遭環境(像是房間裡有幾個人、物體移動的速度),你第一個會想拿來做什麼樣的功能或 App?在下面留言分享看看吧,感覺可以有很多有趣的點子。🤔