最近真的超多人問我,筆記軟體到底要用哪個?Notion、Evernote、Obsidian... 好像不裝個三五個在電腦裡,就跟不上時代一樣。但老實說,我發現一個很弔詭的現象:我們擁有的工具前所未有的多,但我們的數位生活,卻也前所未有的混亂。

你是不是也遇過這種狀況?禮拜二早上九點要開會,三分鐘前你突然要找上週跟客戶開會的某個重點。然後你的腦袋就開始:欸?我是記在 Apple Notes 嗎?還是丟到 Notion 的哪個 database 了?該不會...在 Email 裡吧?結果你手忙腳亂在各個 App 之間跳來跳去,會議就這樣開始了。

如果這聽起來很耳熟,恭喜你,你不是一個人。這就是我說的「數位工作流混亂」。這不只是浪費時間而已,說真的,它消耗的是你最寶貴的資源:精神能量。當你每天光是為了「這東西要放哪」就內耗半天,你根本沒辦法專心去做那些真正能創造價值、推進目標的大事。

重點一句話

你之所以混亂,問題從來就不是你用哪個 App,而是你根本沒有一套配合你真實情境的「系統」。停止再找下一個更神的工具了,解法是建立一套屬於你自己的流程,讓工具來配合你,而不是你被工具綁架。

為什麼學了 YouTuber 的 Notion 模版,還是沒用?

我有個朋友,他是那種標準的生產力工具控。只要市面上一出新的筆記軟體,他絕對是第一批使用者。他的 Notion database 蓋得跟皇宮一樣,各種關聯、各種自動化,看起來超炫。但有次我跟他吃飯,他還是在用手機的備忘錄記事情,然後跟我抱怨說他找不到上個月的一個重要想法。

我就問他:「你那個超強的 Notion 系統呢?」

他很無奈地說:「唉,太複雜了,有時候只想快點記下來,根本來不及開那個系統。」

這就是問題所在。很多人,包括我那位朋友,都掉進了一個最大的陷阱:相信找到「完美的工具」或抄來「完美的模版」就能解決問題。但我們在網路上看到的那些超炫的模版,通常是為「展示」而設計的,而不是為「日常使用」。它們沒有考慮到你可能在捷運上、在走路時、在腦袋快睡著前,那種只想用最快速度抓住一個想法的狼狽情境。

後來我參考了國外一個叫 Paperless Movement® 團隊提出的 ICOR® 方法論,他們研究了超多像你我這樣的「瞎忙專業人士」,發現一個驚人的事實:儘管我們的生活看起來超複雜,但我們每天真正會遇到的筆記情境,其實可以歸納成少少的六種核心工作流程。掌握這六種,你就能把混亂變回清晰。

你每天都在上演的「六大核心工作流程」

OK,所以說,與其去研究又有哪個新 App 出來了,不如先回來檢視一下,你記筆記,到底是為了什麼?根據 ICOR® 的架構,再結合我自己觀察到的狀況,大概就是這六種。你看看你中幾個。

流程一:想找回「手寫的感覺」

很多人,嗯,雖然不是我啦,真的很懷念那種拿筆在紙上寫字的感覺。那種筆尖跟紙摩擦的觸感、可以隨意塗鴉的自由,好像跟想法有更直接的連結。這個流程,就是用數位工具去重現這種體驗。比如說,用一台 iPad 配上 Apple Pencil,你既能享受手寫的快感,又能獲得數位的好處:手寫字搜尋、無限頁面、輕鬆分享。算是兼顧了浪漫與實用吧。

流程二:「靈光一閃」的捕捉網

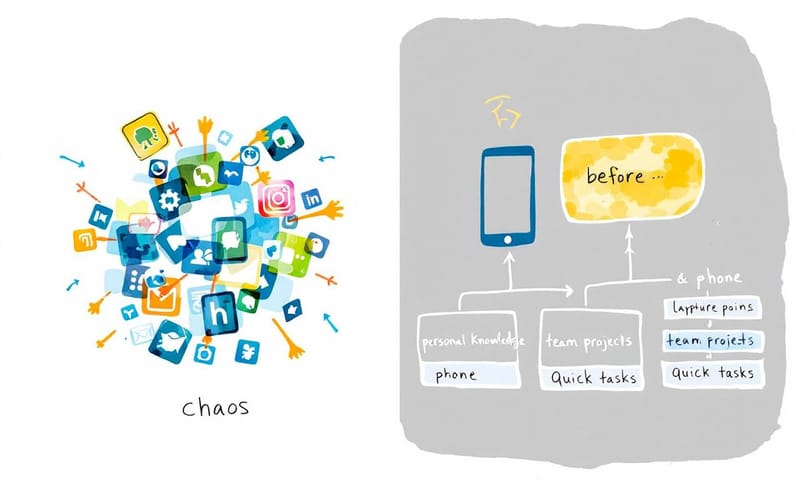

想法這東西從不跟你客氣的,洗澡、通勤、開會恍神... 它們隨時會冒出來。這個流程就是要打造一個「零摩擦」的捕捉系統,確保這些寶貴的念頭不會再溜走。關鍵是問自己兩個超簡單的問題:「這是『資訊』還是『行動』?」、「這是『給我自己』還是『給團隊』的?」這兩個問題,就像一個自動分類器,馬上決定了這個念頭該去哪,是你的個人知識庫,還是團隊的專案管理工具。練久了,這根本不用思考,變成直覺反應。

流程三:把模糊想法「捏成形狀」

有些工作不只是「記下來」就好,它需要你專心、有結構地去「孵化」一個想法。可能是要草擬一份年度策略、規劃簡報大綱,或是發想一個新產品。這個流程就是要給你一個空間,把那些模糊的概念,一步步發展成清晰的方向。心智圖工具可以讓你看到想法之間的關聯;大綱工具提供你組織複雜思緒的骨架。我自己是覺得,好的工具在這階段就像你大腦的延伸,帮你理清混沌。

s流程四:開會和閱讀,不是聽過就算

有統計說,一般主管每週要花將近 23 小時在開會上。如果沒有一套有效的方法去記錄和串連這些資訊,大部分的討論就像早晨的露水一樣,蒸發了。這個流程的重點不是逐字稿,拜託,千萬不要做那種事。它的目的是從噪音中提取「訊號」:抓下會議中的決策、承諾、關鍵洞見,然後把它們跟你現有的知識體系「串起來」,而不是讓它變成一份孤零零的會議記錄檔案。

流程五:消化「外部資訊」,變成你的武器

我們每天都被文章、影片、報告、電子報轟炸,這些我們稱為「外部世界」的資訊。如果沒有系統,就算看到再有啟發的內容,過幾天也就忘了,價值歸零。這個流程就是帮你在這些內容中篩選出真正重要的東西,然後整合進你的知識庫。你可以先建立一個「待讀收件匣」,把看到的內容都先丟進去。處理時,只萃取最精華的觀點,並把它連結到相關的專案或想法上。這樣你的知識庫才會越陳越香。

流程六:從「知道」到「做到」,這步最關鍵

說到底,記筆記的最終目的不是為了收藏筆記,而是為了驅動行動、產生結果。這個流程,就是要搭起「資訊」和「行動」之間的橋樑。透過在你的知識庫和你的待辦事項/專案管理工具之間建立直接的連結,確保你的想法不會只停留在「我知道了」,而是能直接灌溉到你的專案和日常行動中。老實說,這才是整個筆記系統真正發揮價值的地方,當知識轉化為具體成果時。

所以,到底該怎麼做?來建你的「決策矩陣」

「概念我懂了,但落到每天各種亂七八糟的狀況,到底要怎麼用啊?」

這就是大部分生產力系統失敗的地方:給你一堆理論,卻沒有實際的路徑圖。OK,接下來這部分是乾貨,這就是我幫很多朋友把數位混亂理清楚的核心方法:決策矩陣。

首先,你先不用管工具,先分析你每個「情境」。情境可以用三個變數來定義:

- 情境(Context):你當下在哪?在電腦前,還是「在路上」(on the go)?

- 內容(Content type):這是純「資訊」(Knowledge),還是需要「行動」(Task)?

- 範疇(Impact scope):這件事只跟你「個人」有關,還是跟「團隊」有關?

這三個變數排列組合一下,就會變出 8 種不同的 сценаリオ (Scenario)。你不用一次想完,先從最常發生的「靈光一閃」這個工作流程(流程二)來試試看。底下這個表,我用我自己的例子來說明,但重點是那個「思路」,而不是我用的工具。

| 情境分析 | 我的處理方式(這只是範例!) | 為什麼要這樣做? |

|---|---|---|

| 狀況一:在電腦前 有個個人的、純資訊的想法 |

直接打開我的主力知識庫(例如 Tana 或 Obsidian),把它寫進去,順便打上 #tag。 | 人在電腦前,時間最充裕,當然是直接放到最終目的地,一步到位,最省事。這個最終目的地就是你的「單一事實來源 (SSOT)」。 |

| 狀況二:在路上(捷運、走路) 有個個人的、純資訊的想法 |

用手機最快的 App(我個人用 Tana 的快速捕捉,但 Apple Notes 或 Google Keep 也完全可以),用語音或打几个关键字,先丟進「收件匣」。 | 在外面求的是「快」!別想著要分類、要完美。先抓下來,等回到電腦前再整理。這個中繼站就是你的「數位捕蚊燈」。 |

| 狀況三:在電腦前 突然想到一個要交給團隊的「行動」 |

馬上打開團隊協作平台(例如 ClickUp、Asana 或 Jandi),直接開成一個任務,指派給對的人,設定好截止日期。 | 團隊的事情,就該出現在團隊看得到的地方。把它記在自己的私人筆記裡,然後期望自己記得去交辦,這就是災難的開始。 |

| 狀況四:在路上 客戶突然來電,交代一件團隊的「行動」 |

一樣,先用手機最快的 App 記下來,前面加個【團隊待辦】之類的標記。然後,這超重要,等我回到電腦前,第一件事就是把這條記錄「處理」掉,也就是轉錄到團隊協作平台裡。 | 這就是「捕捉」跟「處理」要分開的典型例子。在外面没办法做到完美,但一定要有個機制確保自己「稍後會處理」,不然這件事 99% 會被忘掉。 |

你看到了嗎?這整個過程,關鍵不在於 Tana 或 ClickUp 是多神的工具,而在於我有「絕對清晰的規則」,決定了什麼資訊在什麼情境下,該往哪裡去。光是省下每天猶豫「這要記在哪」的腦力,就夠你多做好幾件正事了。

常見錯誤與修正:你的系統為什麼總是失敗?

我知道,上面講的看起來好像很理想。現實是,系統總會在你意想不到的時候「壞掉」。可能是換了新工作、公司導入新工具,或接了一個從沒做過的專案。

錯誤一:追求一個「完美的、一勞永逸的」系統

很多人,包括以前的我,都有一種執念,想打造一個完美的系統,然後餘生就靠它了。但這是不可能的。你的工作會變,你的需求會變,所以你的系統也必須是個「活的」有機體。重點不是去蓋一座永不倒塌的城堡,而是要學會當一個能隨時修補房子的工匠。

錯誤二:把「記錄系統」當成「使用系統」

這點真的要特別提醒。你一定要把你整個工作流記錄下來。不用很複雜,一份简单的文件,說明你在什麼情境下用什麼工具、為什麼。聽起來很蠢對不對?但相信我,當你忙到快瘋掉、或是被迫換工具的時候,這份文件會是你的救命稻草。它能让你在壓力最大的時候維持一致性,並快速向新團隊解釋你的工作模式。

錯誤三:一出錯就想打掉重練

「可惡,上禮拜客戶電話裡的重點,我竟然找不到放哪了!」當這種事發生的時候,人的第一個反應通常是:「我這套系統爛透了,全部換掉!」千万不要。這是一個「回饋」,不是「失敗」。你应该像個偵探一样分析:是哪個環節出了錯?是「捕捉」太慢?還是「處理」的步驟漏了?針對那個破洞,做最小單位的修正就好。每次的「失誤」,都是讓你的系統更強壯的機會。

最終的目標,其實是讓你的系統「隱形」。當你捕捉一個想法、處理一則訊息時,根本不需要動用意識去思考「該怎麼做」,一切都像呼吸一樣自然。那時候,你就真的自由了。你的大腦可以 100% 用來思考和創造,而不是管理資訊的行政庶務。

我知道這需要耐心。有些流程可能幾天就上手,有些可能要幾個月才能內化。這取決於你遇到該情境的頻率。但關鍵是「堅持」,就算有時候走捷徑比較快,也要盡量遵循你定義好的路徑。每一次的堅持,都是在強化你的神經連結,直到它變成自動化的習慣為止。

所以,別再焦慮該用哪個 App 了。從今天起,從小處著手。

挑一個最让你頭痛的工作流程,可能是「靈光一閃的捕捉」,也可能是「會議記錄的整理」。

- 分析你在這個流程中,最常遇到的兩三種情境。

- 套用「情境、内容、範疇」三變數的決策矩陣。

- 決定在各種情況下,你要用哪個工具(用你現有的就好!)。

- 把你的決定简单写下来。

就這樣。當這個流程開始順暢運作後,再往下一個流程邁進。數位生活的混亂不會在一夜之間消失,但絕對可以在今天,由你親手開始終結。

聊聊你的痛點吧!

看完這六大工作流程,你覺得哪一個是你目前最大的瓶頸,或是讓你最頭痛的?在下面留言分享一下吧,搞不好你會發現,大家的痛點都驚人地相似!