今天要來聊聊一個...呃,應該是很多人的痛點吧?就是那種「稍後閱讀」清單,最後都變成「永遠不讀」的數位墳場。😂

每天滑手機、看信箱,一堆超讚的文章、電子報、研究報告,當下沒時間看,就想說「先存起來!」,結果...就沒有結果了。那個清單越來越長,長到你根本不想打開它。

為了解決這個問題,市面上就出現了所謂的「Read-it-later」App。今天不講那些有的沒的,就專心來聊聊三個最大咖的:老牌文青 Instapaper、社群玩家 Pocket,還有這幾年超紅的學霸型選手 Readwise Reader。到底 2025 年了,我們該選誰?

重點一句話

時間有限的朋友,我先講結論:

- 如果你是極簡主義者,只想安靜看文章,選 Instapaper。

- 如果你喜歡探索新文章,享受被推薦的樂趣,選 Pocket。

- 如果你是認真的學習者、創作者,想把讀過的東西變成自己的知識,那...說真的,直接衝 Readwise Reader 就對了。

我自己是覺得,這已經不是單純的工具選擇,而是你想怎麼對待「閱讀」這件事。

這三個 App 到底在幹嘛?差在哪?

好,我知道名字聽起來都差不多,但骨子裡完全是三種不同的東西。我直接用一張表來解釋,可能會清楚一點。這是我自己用過一輪之後的感覺啦,不一定完全客觀,但絕對真實。😅

| 功能面向 | Instapaper | Readwise Reader | |

|---|---|---|---|

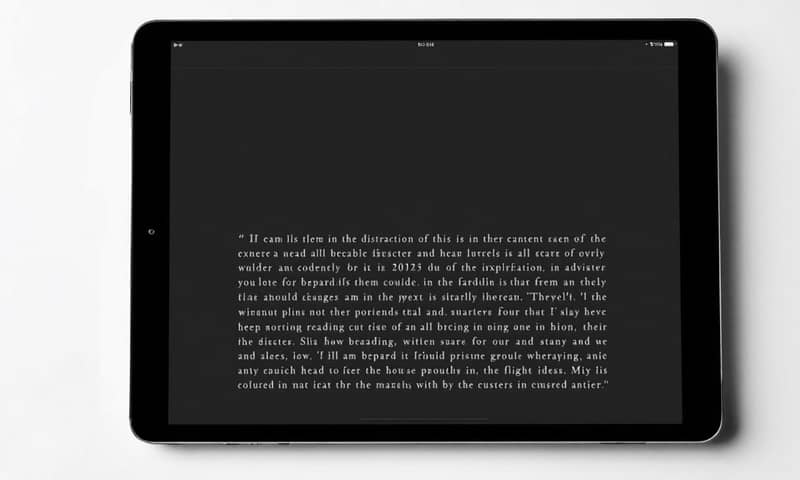

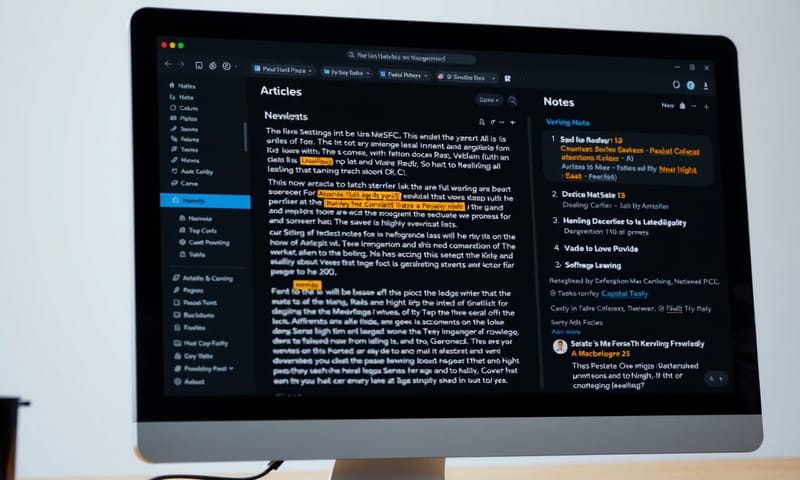

| 閱讀體驗 | 禪意十足。白底黑字,幾乎沒啥能調的,但也因此完全不會分心。就是純粹的文字饗宴。 | 像在逛雜誌。會抓文章裡的圖片當封面,看起來比較繽紛。但有時候會一直推播新文章,有點煩。 | 自由度超高。字體、佈景主題(對,有暗黑模式!)、行距都能調。而且速度快到不可思議,開長文也沒在怕的。 |

| 整理與標註 | 非常...基本。可以存檔、畫線、加點筆記,但也就這樣了。想做複雜分類?嗯,有點難。 | 有標籤(Tag)功能。但說真的,如果你不是超自律的人,最後標籤庫會亂成一團,根本找不到東西。 | 這就是它的主場了。標籤、筆記是基本,它還支援 PDF、電子報、YouTube 影片(還能看逐字稿!)、RSS... 根本是萬物皆可讀。 |

| 殺手級應用 | 「沒有功能」就是它的功能。那種絕對的寧靜,在現在這個時代反而很珍貴。 | 探索與發現。它的推薦演算法還不錯,常常能找到你可能有興趣的熱門文章。 | 跟 Readwise 的「間歇式複習」連動。所有你畫的重點,它會定期推送給你複習,強迫你記住。這真的...太強大了。 |

| 適合誰 | 閱讀純粹主義者、數位排毒者。只想把一篇文章從頭到尾好好看完的人。 | 休閒閱讀者、喜歡逛大街的人。把 App 當成另一個資訊來源,而不是單純的儲存庫。 | 學生、研究員、作家、內容創作者... 任何想建立「第二大腦」、把資訊內化成知識的人。 |

不只是「讀」,Readwise Reader 想做的是「知識管理」

看到上面那個表格,你可能也感覺到了,Readwise Reader 根本不是跟另外兩個在同一個維度競爭。Instapaper 和 Pocket 解決的是「我現在沒空看,先存起來」的問題。但 Readwise Reader 想解決的是「我讀完之後,然後呢?」這個更深層的問題。

這幾年不是很流行「第二大腦」這個概念嗎?就是用 Notion、Obsidian 這些筆記軟體,打造一個外部的知識庫。Readwise Reader 的設計理念就是這個。它把你閱讀、畫重點、做筆記,到最後輸出到你的筆記軟體,整個流程都串起來了。

我自己最有感的就是它處理電子報跟 YouTube 的方式。以前收到那種超長的深度分析電子報,都覺得壓力好大,現在直接轉寄到我的 Reader 信箱,它就會變成一篇乾淨的文章。看到一半想去查資料也沒關係,反正它就在那,不會像在 Email 信箱裡被淹沒。YouTube 影片也是,可以直接在 Reader 裡看,一邊看逐字稿一邊畫重點,超實用!

那...錢的問題呢?值得嗎?

好,我知道這才是大家最關心的。天下沒有白吃的午餐,尤其功能越強的通常越貴。

- Instapaper:基本功能免費,但進階的全文搜尋、無限筆記要付費,一年大概台幣 1000 塊有找。

- Pocket:也差不多,免費版夠用,但付費版(Premium)多了永久保存庫、進階搜尋,一年大概要 1500 塊左右。

- Readwise Reader:這個就貴了。它是跟 Readwise 本體綁在一起賣的,一年大概...我記得是美金 90 幾塊,換算台幣大概要 3000 塊上下。對了,這邊要提醒一下,這種 App 的價格常常會因為你在哪個國家的 App Store 買而有點不同,台灣的價格可能會稍微浮動。

所以,一個月快三百塊,去訂閱一個「稍後閱讀」App,到底是不是瘋了?

我自己是覺得,看你用它來做什麼。如果你只是想存幾篇文章通勤時看,那真的不用,免費的就很夠了。但如果你像我一樣,工作就是需要大量閱讀、消化資訊、然後產出內容...那這筆錢就是投資,不是花費。光是「間歇式複習」這個功能,幫我記住的那些概念、數據、案例,早就遠遠超過這個價格了。

這就像買健身房會員一樣,你買了但從來不去,那當然是浪費錢。但如果你真的去運動,它帶給你的健康價值是遠超過會費的。

常見錯誤與修正:別再當數位倉鼠了!

說到這個,我一定要分享一個很多人(包括以前的我)都會犯的錯:變成「數位倉鼠」。就是瘋狂地收藏文章、影片、電子書,感覺自己好像擁有了很多知識,但從來不去消化它們。

這真的...是個幻覺。收藏不等於學會。就像你買了一堆書放在書架上,不代表你就讀完了。

修正這個行為的方法,其實就是強迫自己慢下來。我自己現在的原則是:

- 限制輸入:不要什麼都存。看到一篇文章,先問自己:「這篇文章真的跟我現在的目標有關嗎?我真的會在一個禮拜內看嗎?」如果答案是否定的,就果斷關掉。

- 定期處理:每週末我會花一個小時,把 Reader 裡面的東西清一清。讀完的就存檔,覺得沒價值的就刪掉。讓清單保持在一個可管理的長度。

- 產出導向:讀完一篇有收穫的文章,就強迫自己做點什麼。可以是在 Obsidian 裡寫幾句筆記,或是跟朋友分享你的心得。有「輸出」的動作,才會真正內化。

老實說,工具只是輔助,真正關鍵的還是我們使用它的心態跟習慣。沒有任何一個 App 可以自動讓你變聰明,但好的工具可以讓你在通往聰明的路上,走得更順一點。

所以,回到最初的問題,你該選哪個?問問自己吧:你只是想找個地方「收藏」資訊,還是你想打造一個幫你「建築」知識的系統?

你是「收藏家」還是「建築師」?你現在用的是哪一套工具,或是有什麼獨門秘技?在下面留言分享一下你的心得吧!