最近...不知道你們有沒有過這種感覺。就是看到一個新聞,然後就忍不住一直點、一直看下去。好像有個聲音在腦中說:「我得多了解一點」。

前陣子有個朋友就跟我聊,說她很關心一些社會議題,但越看越焦慮。她知道自己一直點擊那些新聞連結,其實是在「餵養」那個焦慮的系統,但她又很怕自己什麼都不知道,變成一個狀況外的人。結果就是,晚上睡不好。

那句「我得多了解一點」,真的在我腦中留了很久。因為我發現,這幾年,好像越來越多人卡在一個很矛盾的困境裡:他們覺得自己有義務要「保持消息靈通」,但吸收的資訊越多,反而越焦慮。一種不上不下的感覺,很痛苦。

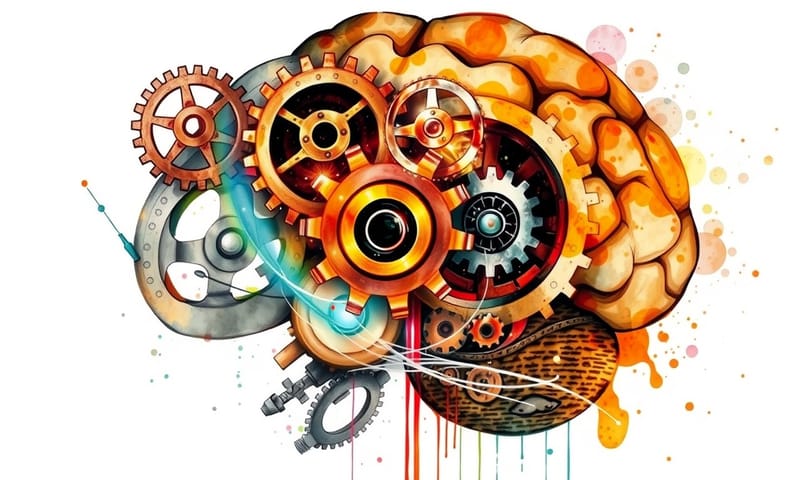

我們的大腦,其實沒跟上時代

這種狀況,我自己是覺得,它不是什麼性格缺陷,也不是說你意志力不夠。真的。這比較像是...嗯...我們大腦裡一個很古老的生存機制,被現代科技給「綁架」了。

要理解這件事,得稍微往回看一下我們祖先是怎麼處理資訊的。科學家把那種感覺叫做「剝奪式好奇心」(Deprivation Curiosity)。

你可以想像一下,幾萬年前,我們的老祖宗在草原上看到一排從沒見過的動物腳印。或者,看到遠方的烏雲正在聚集。那種「不舒服、很想知道這到底是啥」的感覺,它不是單純的好奇,它是一種求生本能。欸,那是危險的掠食者嗎?是不是暴風雨要來了?

能快速填補這種「資訊缺口」的大腦,就是能活下來的大腦。所以,當我們的大腦偵測到有不知道的事情,它會釋放多巴胺。對,就是那個會讓我們對很多東西上癮的化學物質。搞懂一件事,本身就是一種獎勵。不知道的難受感消失了,然後我們就學會了:去尋找答案 = 爽。

這個系統在資訊很稀少的年代,運作得超好。但問題來了,我們的大腦從來沒想過,有一天科技會進步到,我們只要動動手指,就能得到「無限」的資訊。

舊地圖,走不了新世界

我小時候,資訊是有物理限制的。那時候,大家看新聞就是早報、晚報,還有固定時段的電視新聞。沒了。就算你再想看,也得等隔天報紙送來。

現在完全不一樣了。新聞 24 小時推送,演算法還會根據你的點擊,餵給你更多你可能會喜歡...或者說,是會「刺激」到你的內容。新聞媒體也發現,能準確追蹤點擊率之後,寫那些能抓住眼球的標題,比單純報導事實更有用。這就是「點擊誘餌」(Clickbait)的由來。一個靠聳動標題才能生存的網路生態系。

所以,我們那個用來應對真實猛獸、真實風暴的古老系統,現在卻被那些為了引發恐懼、憤怒和點擊而設計的標題,一次又一次地觸發。

我們等於是用石器時代的大腦,在數位世界裡裸奔。會焦慮,說真的,蠻正常的。

而且還有另一層麻煩,就是假消息。以前的人看到劍齒虎,他不用停下來想這是不是 deepfake。資訊很可靠,反應也很直接:跑!

但我們現在呢?每天都在大量的真實報導、意外的錯誤資訊,還有那種刻意製造的假新聞裡面游泳。大腦根本處理不來。結果要嘛就是什麼都信,搞得自己精神錯亂;要嘛就是什麼都不信,結果錯過了真正重要的事。

大家常試的兩種「無效解法」

很多人為了解決這種資訊焦慮,會走兩個極端。但老實說,這兩種方法通常都會讓事情變得更糟。

| 處理方式 | 資訊極大化主義者 (The Maximalist) |

資訊極簡主義者 (The Minimalist) |

我們想走的路線 (The Intentional) |

|---|---|---|---|

| 核心心態 | 我必須知道「所有事」,讀得越多越安全。 | 算了,眼不見為淨。我什麼都不要看。 | 嗯...我先想想,我到底「需要」知道什麼? |

| 具體行為 | 追蹤超多新聞源、專家帳號,每個突發新聞都跟到半夜。 | 刪掉所有新聞App,完全不看新聞,進行「資訊斷食」。 | 固定時間看新聞、只選幾個高品質的來源、主動找一些正面或有建設性的內容。 |

| 實際結果 | 永遠覺得自己資訊落後,永遠焦慮,永遠不滿足。像喝海水解渴。 | 暫時不焦慮了,但又產生新的FOMO(錯失恐懼),覺得自己不負責任。 | 保持與世界的連結,但不會被資訊淹沒。感覺比較平靜、有掌控感。 |

| 為什麼會失敗 | 問題不在資訊量,在於「無止盡的渴求」。永遠填不滿。 | 光靠意志力很難持久。而且會跟社會脫節,產生另一種焦慮。 | 這條路比較難,需要練習。但它是從根本上調整你跟資訊的關係。 |

你看,這兩種方法都搞錯了重點。它們都以為問題出在「資訊的數量」,但真正的問題是我們腦中那個「匱乏驅動」的迴圈。一個只想滿足「想要」、而不是思考「需要」的迴圈。

從「越多越好」到「夠用就好」

所以,與其逼自己不要看新聞——這通常撐不久,因為意志力是消耗品——不如換個方式。這也是一些神經科學研究提到的方法,就是利用我們大腦自己的學習系統。

沒錯,那個讓我們養成壞習慣的系統,同樣可以用來改變壞習慣。關鍵在於,我們要「有意識」地去觀察,我們的行為到底帶給我們什麼「真正的獎勵」。

你可以試著像個偵探一樣,記錄一下自己的資訊消費模式:

- 是什麼「觸發」了你想去看新聞?(無聊?焦慮?早上起床第一件事?)

- 當你看完一輪新聞後,你的身體和心理有什麼感覺?(是更平靜,還是更緊繃?)

- 比較一下,瘋狂滑手機一小時之後的你,跟一整天沒怎麼看新聞的你,感覺有什麼不同?

- 這件事對你的睡眠、工作效率、跟家人朋友的關係,有什麼實際影響?

當你開始帶著「好奇」,而不是「自我批判」去觀察這些模式時,有趣的事情就發生了。你的大腦會開始自己更新它的「獎勵資料庫」。它會發現,喔,原來即時追蹤突發新聞,從來沒有真的讓我做出什麼更有效的反應,但它「確實」會讓我的焦慮指數飆升。它會發現,早上起床第一件事跟睡前最後一件事都是看新聞,好像不是個好主意。

不知道從什麼時候開始,我們床邊那杯水,被手機取代了。

說到這個,其實台灣的新聞推播文化也蠻值得注意的。各種App,像是 LINE Today 或各大新聞台,幾乎是全天候在發送通知。特別是選舉期間,或是對岸有什麼動靜,那種推播的頻率,根本就是在對我們的大腦進行地毯式轟炸。國外雖然也有,但在台灣,這種即時性、破碎化的資訊衝擊,我自己感覺是特別強烈的。這也讓我們的大腦更難分辨,到底哪些是「需要立即處理的警報」,哪些只是「想抓住你眼球的噪音」。

找到你的「資訊甜蜜點」

再說一次,目標不是要你變成一個與世隔絕的人。而是去探索一個你自己的「甜蜜點」。

在這裡,你可以跟世界保持適當的連結,但又不會被那些引發焦慮的內容給淹沒。這可能意味著,你要自己「決定」什麼時候看新聞,而不是被動地回應每個通知。可能意味著,你只要挑選兩三個你信任的、有深度的報導來源,而不是看遍所有東西。

更重要的是,去區分哪些資訊是「需要你注意的」,哪些資訊只是被設計來「吸引你注意的」。

你可以把消耗資訊這件事,想成是在吃你最愛的冰淇淋。吃一點很開心,但一次吃掉一整桶,只會讓你肚子痛。道理是一樣的。

說到底,我們那個古老的大腦並沒有壞掉。它只是在做它演化來該做的事。問題不在於你的好奇心,或你想了解世界的渴望;問題在於,我們用一個為「資訊稀缺」而設計的生存機制,活在一個「資訊過剩」的時代。

當你學會跟大腦的運作模式合作,而不是對抗它,你就能從這個資訊時代的「倖存者」,變成一個「悠遊者」。你可以保持消息靈通,但不會被資訊壓垮;可以保有好奇心,但不會演變成強迫症。

從「我需要知道所有事」,轉變成「我需要知道對我有幫助的事」。在這個靠你的注意力和焦慮來賺錢的世界裡,這或許是最根本的改變了。

換你試試看:

下次當你忍不住想拿起手機滑新聞時,先停三秒。問問自己:「我現在是真的『需要』知道某件事,還是只是想緩解一種『不知道』的不安感?」

在下面留言分享你的觀察吧。你通常是在什麼情況下,會陷入這種資訊焦慮的迴圈?