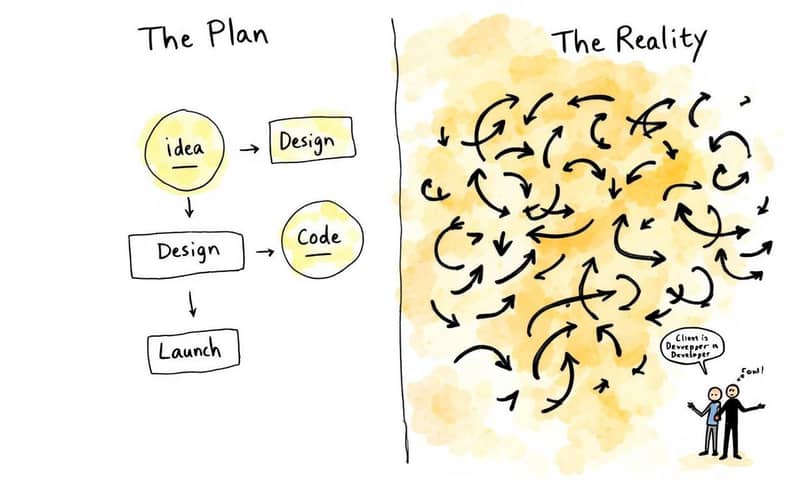

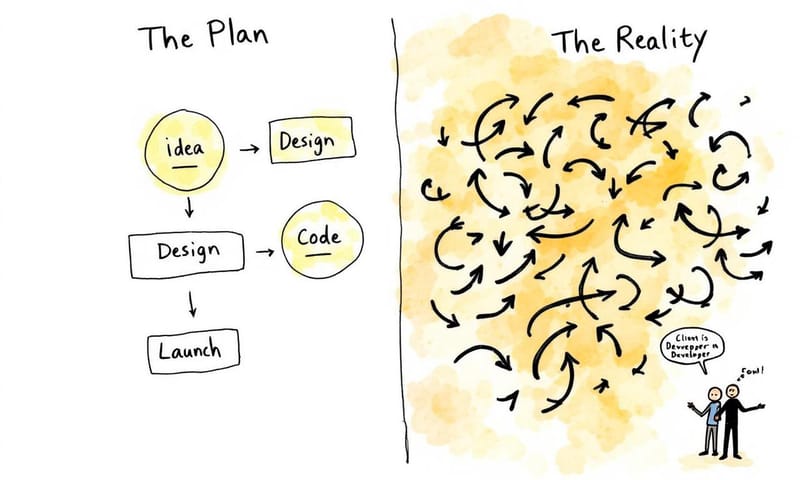

最近有朋友在問,想做個 App,但是找了一輪公司,發現報價從幾十萬到幾百萬都有,完全不知道怎麼選... 🤔 嗯,這問題真的很常見,畢竟 App 開發這個市場,資訊不對稱還蠻嚴重的。今天就來隨性聊聊,如果你有這個煩惱,可以怎麼思考。

先說結論:重點不是「最便宜」,是「最適合」

這聽起來像廢話,但說真的,很多人一開始都卡在價格。看到一個報 30 萬,一個報 150 萬,第一個反應通常是「哇也差太多,便宜的是不是有鬼?」或是「貴的也太敢開了吧?」。 但其實,這背後代表的是完全不同的服務、團隊組成跟風險承擔能力。

你找個人工作室、小型開發公司、還是那種上市櫃的整合行銷公司,本來就是完全不同的物種。所以,與其糾結在總價,不如先搞清楚,你的「需求」跟「風險承受度」,到底落在哪個區間。找到最適合的夥伴,比找到最便宜的,重要多了。真的,這點想不通,後面會很痛苦。😂

不同團隊類型,你遇到的狀況會差很多

我簡單弄個表,讓你感受一下,你可能會遇到什麼樣的「人」,跟他們合作起來大概是什麼感覺。這不是絕對的,但可以當個參考。老實說,溝通的感覺,有時候比對方給你的技術文件還重要。

| 團隊類型 | 溝通風格 | 風險與變數 | 適合怎樣的你? |

|---|---|---|---|

| 個人接案 / SOHO | 就...直接對本人。溝通很直接,但也可能很「個人」。他今天心情不好,可能回話就慢了。 | 風險最高。人可能會消失、生病、或跑去環遊世界... 程式碼的品質很看個人良心。沒有合約保障的話,基本上就是賭人品。 | 你的預算真的非常有限(大概幾萬到二、三十萬),功能超簡單,比如純展示型的 App,而且你心臟很大顆。 |

| 小型開發公司 (5-20人) | 通常會有個 PM (專案經理) 當窗口。 溝通比較有制度,會開會、有進度報告。但 PM 可能同時管好幾個案子,有時候會需要你主動追蹤。 | 中等風險。公司倒閉機率比個人低,但還是有。團隊技術能力可能比較集中在特定領域,如果你的需求超出範圍,他們可能會卡關或外包再外包。 | 大部分新創或中小企業的第一個 App 都會落在這。預算大概在 50 萬到 200 萬之間,需求明確,需要有人幫你把關流程。 |

| 大型整合/顧問公司 | 流程非常制式、完整。會有 PM、業務、設計師、工程師... 一整個團隊跟你對接。文件往來會很多,開會也很正式,有時候會覺得「人好多好煩」。 | 風險最低,但流程也最沒彈性。合約條文會非常硬,任何一丁點修改都要走變更流程、重新報價。但好處是,他們不太會倒,而且很在乎自己的名聲。 | 你是中大型企業、有充足預算(幾百萬起跳),而且需求非常複雜,需要整合很多舊系統,或是對資安、穩定性要求超高。基本上,你是來買「保險」的。 |

所以,到底要問他們什麼問題?

好,了解上面的差異後,你去找人談的時候,就不要只問「多少錢」。你要像個偵探,多問一些開放式問題,去拼湊出這家公司到底是什麼樣子。這比看他們美美的作品集有用多了。

你可以試著問:

- 「可以分享一個過去做過,跟我們比較像的案子嗎?當時遇到最大的困難是什麼?怎麼解決的?」 - 這問題可以聽出他們解決問題的能力,還有誠不誠實。如果他只說一切順利,那...嗯,你懂的。

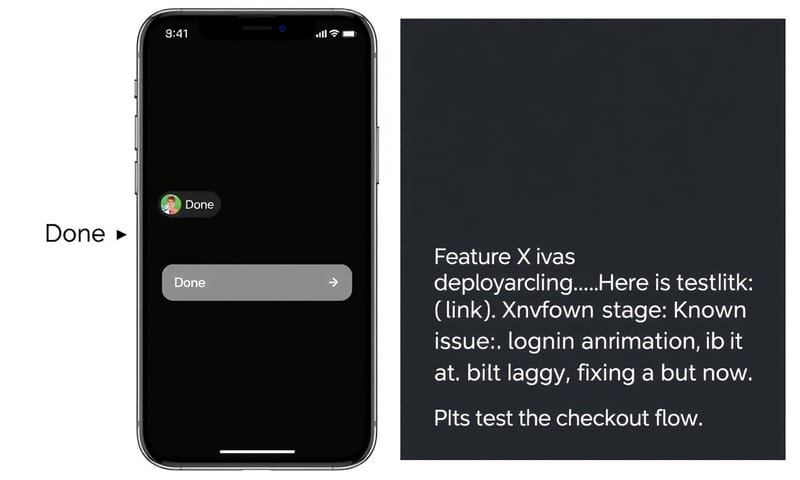

- 「我們合作的話,主要的窗口會是誰?他的背景是技術還是專案管理?」 - 搞清楚跟你每天對話的人是誰很重要。 如果窗口完全不懂技術,你可能會一直玩傳話遊戲。

- 「你們習慣用什麼方式回報進度?多久一次?」 - 看他們有沒有固定的專案管理流程。 有些公司會用 Trello、Jira 這種工具,有些可能就只是用 LINE... 這沒有絕對好壞,但可以知道他們的工作習慣。

- 「如果開發過程中,我們想加一個小功能,流程會怎麼跑?」 - 這是在測試他們的彈性跟變更管理流程。一個有制度的公司會告訴你,需要評估、報價、排程;比較隨性的可能就說「喔那很簡單啊,順手做就好」,但這種「順手」往往是日後爭議的來源。 - 「App 上架後,如果 App Store 或 Google Play 系統更新,導致 App 不能用,怎麼辦?」 - 這就是下面要講的重點了。把問題丟給他們,看他們怎麼回答。

App上架後,然後呢?才是惡夢的開始...

很多人以為 App 開發完、上架,就沒事了。錯!這才是你跟開發商長期關係的開始。 就像買車一樣,後續的保養維修才是花錢的地方。很多 App 的死亡,不是因為功能不好,而是因為後續沒人維護。

所以「維護合約」超級重要。 國外像 Daily.dev 或一些開發者社群的文章,都會強調要訂立明確的服務等級協議 (SLA),比如問題回應時間、修復時間等等。 在台灣,這塊常常被忽略,很多報價單甚至不會主動提。

你一定要問清楚:

- 保固期多久?是三個月還是一年?

- 保固內容包含什麼? 是只有修 bug,還是包含因為作業系統更新(iOS/Android 改版)造成的閃退或功能異常?

- 保固期過後,維護費用怎麼算? 是每個月固定收費,還是按時數計算? 一般來說,年維護費可能是開發總價的 5% 到 10% 左右。

- 緊急狀況的處理機制是什麼? 如果半夜 App 全掛了,有人能處理嗎?還是要等到上班時間?

這部分常常是廠商想含糊帶過的地方,因為很麻煩。但你如果沒問清楚,未來 App 變成「數位孤兒」的機率就非常高。拜託 🙏,一定要談清楚。

合約裡的魔鬼:幾個你沒注意就會哭出來的點

最後,聊聊合約。我知道看合約很煩,但有幾個點,你真的要睜大眼睛看,不然之後會欲哭無淚。

最重要的就是「智慧財產權」,特別是「原始碼 (Source Code)」的歸屬。 你付了錢,不代表程式碼就是你的!

根據台灣的著作權法,如果合約沒特別寫,著作權是歸屬於「受聘人」(也就是開發公司)的。 這點跟國外有些習慣不同,國外可能更傾向於工作成果歸屬於出資方,但在台灣,合約約定是王道。

所以,你的合約裡一定要白紙黑字寫清楚:

- 「本專案交付項目之原始碼及相關文件,其著作財產權於驗收付款完成後,全部歸屬於甲方(就是你)所有。」 沒有這句話,你可能只買到 App 的「使用權」,而不是所有權。未來想換一家廠商維護?對不起,你沒有原始碼,誰都沒辦法接手。

- 「乙方(開發商)應擔保其交付之成品,絕無侵害第三人智慧財產權之情事。」 這是為了避免他們用了什麼有版權爭議的套件或程式碼,結果最後是你被告。

- 驗收標準與付款時程。 最好是分階段驗收、分階段付款。 例如:UI/UX 設計完成付 20%,開發完成付 40%,上架驗收後付尾款。千萬不要一開始就付超過 50%,不然你的談判籌碼會瞬間歸零。

總之,找 App 開發公司是個大工程,急不得。多聊幾家、多問問題,感覺不對就快跑。希望這些隨性的分享對你有幫助啦!

看完這些,你覺得你的 App 專案,最讓你頭痛的是「找人」的階段,還是「溝通」的過程?在下面留言分享一下吧!搞不好大家遇到的坑都一樣 😂