最近很多人在聊任務管理。然後我發現一個很有趣的現象。

大家都說,要把所有事情都丟進同一個工具。不管是 Todoist、Notion 還是什麼...反正就是一個地方解決所有事。聽起來很乾淨,對吧?感覺很有條理。

但老實說...你真的這樣做,感覺如何?

如果你跟我一樣,是個每天被 Email、Slack、各種訊息轟炸的人,大概率...是一場災難。這不叫任務管理,這根本是把混亂集中管理而已。

先說結論

問題從來都不是工具不夠好。我自己是覺得,問題在於我們根本沒有一個「系統」。當你搞懂「系統」跟「工具」的差別...嗯,一切就豁然開朗了。

系統跟工具有什麼不一樣?

這是最大的誤會。大家以為買了一個很厲害的軟體,就是擁有一個系統了。不是的。

一個「任務管理系統」,它不是軟體。它是一套...該怎麼說,一套規則、一個流程。決定你怎麼:

- 接收任務。

- 判斷優先級。

- 決定什麼時候做、怎麼做。

它是一個思考的邏輯。工具只是這個邏輯發生的地方而已。

就像你有一個很貴的筆記本,但你腦袋裡沒有想法,那它也就是一本空白的本子。反過來說,如果你的思考很清晰,就算是用好幾張便條紙,也能把事情處理得很好。高手們不是在追逐新工具,他們是在打磨自己的系統。

那個 SSOT… 單一事實來源,是不是誤會了什麼?

你可能聽過一個詞,叫 SSOT (Single Source of Truth),單一事實來源。很多人把它解釋成:「把所有東西放同一個地方,這樣才找得到。」

聽起來很合理,但用在任務管理上,有點問題。

SSOT 的真正意思不是把所有蛋都放一個籃子裡。而是,每一顆蛋,都有它唯一、可信賴的那個籃子。

這個「籃子」是會變的,看你處理的是什麼事。

- 一封要求你回覆的 Email,它的 SSOT 就是那封 Email 本身。

- 一個專案裡的大任務,它的 SSOT 可能在 Asana 或 Jira 裡。

- 一個突然想到的點子,它的 SSOT 可能只是手機備忘錄。

重點是「明確」跟「信任」,而不是「集中」。當你硬把 Email 的任務複製到 Todoist,你就創造了兩個「事實來源」,你就開始混亂了。哪個才是對的?我要去哪裡看進度?麻煩就從這裡開始。

好,來個實際的例子:Email 裡的任務怎麼辦?

假設你收到一封信:「週五前可以把報告給我嗎?」

傳統做法:複製這句話,貼到你的任務管理 App,設定截止日期。對吧?

但就像剛剛說的,你現在有兩個地方都記著這件事:收件匣、任務 App。這就是重複,會造成不必要的心理負擔。

更聰明的做法是,讓 Email 本身,就是這個任務的家 (SSOT)。然後用你的「系統」去處理它。

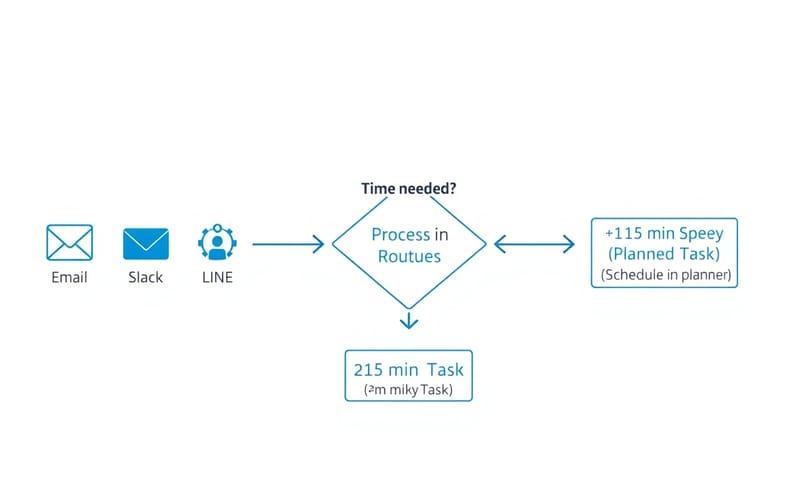

這裡可以分成兩種情況:

- 速戰速決型 (Speedies):這種大概花不到...嗯,15分鐘就能解決的任務。像回覆一個問題、轉寄一份檔案。這種事,就在你固定的「Email 處理時間」裡直接做掉。做完,封存。結束。根本不用進任何任務清單。

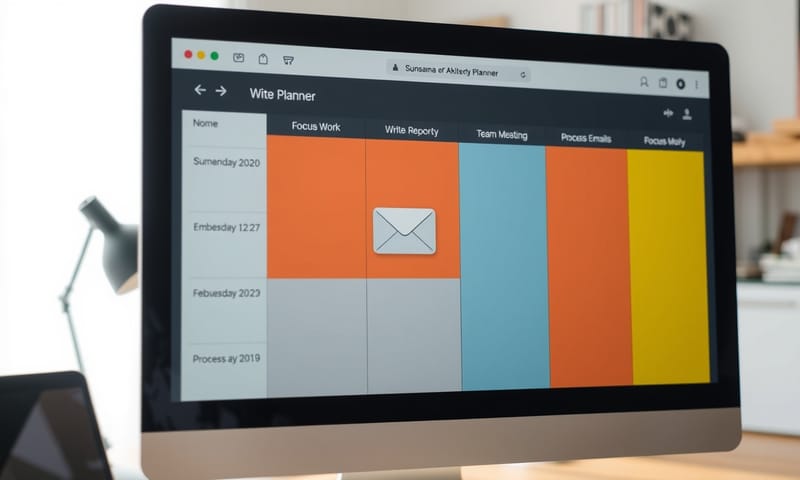

- 需要規劃型 (Planned Tasks):如果這件事需要更多時間,比如寫那份報告。這時候就不是丟進待辦清單,而是拉到你的「行事曆」或「Planner」工具上。像是 Sunsama 或 Akiflow 這類工具很擅長做這個,你可以直接把那封 Email 拉到週四下午的時段,幫它預留一個專屬的工作區塊。

你看,整個過程沒有複製貼上,也沒有失去原文的脈絡。這就是用系統在做事,而不是被工具綁架。

LINE. Arrows point from them to a central decision diamond labeled 'Time needed?'. From the diamond, one path goes down to a box labeled '<15 min Speedy Task (Process in Routine)'. Another path goes right to a box labeled '>15 min Planned Task (Schedule in Planner)'. The style is clean, using simple lines and a limited color palette of blue and gray. Vector illustration." width="800" height="480" loading="lazy" decoding="async" style="max-width:95%;height:auto;cursor:pointer" class="no_autoresize">

LINE. Arrows point from them to a central decision diamond labeled 'Time needed?'. From the diamond, one path goes down to a box labeled '<15 min Speedy Task (Process in Routine)'. Another path goes right to a box labeled '>15 min Planned Task (Schedule in Planner)'. The style is clean, using simple lines and a limited color palette of blue and gray. Vector illustration." width="800" height="480" loading="lazy" decoding="async" style="max-width:95%;height:auto;cursor:pointer" class="no_autoresize">

Slack 或 LINE 其實也一樣…

這個邏輯可以用在任何地方。原文提的是 Slack,但說真的,在台灣,我們更常遇到的麻煩製造者是 LINE 吧。主管在群組裡一句「@你,這個麻煩處理一下」,然後訊息就被洗掉了。

一樣的,不要急著截圖、複製、貼到你的筆記 App。這樣太慢了,而且很容易忘記上下文。

更簡單的方法是利用工具內建的功能。Slack 有個「儲存備用」(Save for later) 的功能。LINE 呢,你可以用「Keep」或者直接把那則訊息「釘選」在聊天室頂端。重點是先讓它在「原地」被標記起來。

然後,在你每天固定的「訊息整理時間」,回來看這些被標記的項目。一樣用「速戰速決」和「需要規劃」的邏輯去分類處理。

這點跟一些國外的工作流,比如 David Allen 的 GTD (Getting Things Done) 強調的「清空收件匣 (inbox zero)」有點像,但又不太一樣。我們不是要把所有東西都「移出」來源地,而是接受任務可以「住在」來源地,只要我們有個可靠的系統去定期巡視跟處理它們。

所以我到底該用哪些工具?一個比較表

所以說了半天,不是說工具不重要,而是要用對地方。我自己是這樣區分的啦,給你參考看看。

| 工具類型 | 角色定位 | 適合放什麼 | 千萬別拿來做什麼 |

|---|---|---|---|

| 通訊軟體 (Email, Slack, LINE) | 任務的「收件匣」 |

|

別當成專案管理工具!資訊會被洗掉,你會瘋掉。 |

| 待辦清單 (Todoist, Things) | 個人任務的「總清單」 |

|

不要把需要專注幾小時的大任務只寫一行字放在這裡。你會一直拖延。 |

| 規劃/排程工具 (Planner/Calendar) | 時間的「守門員」 |

|

說真的...別拿來記一閃而過的點子。它應該是神聖的,排了就要做。 |

| 專案管理 (Asana, Jira, Notion) | 團隊協作的「作戰地圖」 |

|

別把個人買菜、繳費這種私事放進去...拜託。 |

這套方法可能在哪裡卡關?

聽起來很美好,但實際執行...嗯,有幾個地方很容易失敗。

第一個,也是最大的風險,就是沒有建立「例行工作 (Routines)」的習慣。

你得規定自己,比如每天早上 9 點、下午 3 點,就是專心處理 Email 和 Slack/LINE 的時間。如果你沒有這個習慣,那標記起來的任務,就只是從「未讀」變成「已標記但未處理」,結果一樣。

第二個風險,就是「收件匣」太多了。

如果你的任務來源分散在 Email、Slack、LINE、Teams、微信...五六個地方,那光是「巡視」一圈就很花時間了。這時候可能就要思考,能不能簡化溝通管道。不過這通常不是自己能決定的,這也是現實的無奈吧。

最後,是對任務大小的判斷失準。

常常高估自己的能力,以為是 15 分鐘的「速戰速決型」,結果一做就是一小時,打亂整個節奏。這個只能靠經驗慢慢修正了。

總之,別再追著新工具跑了。花點時間,想想你自己的工作流程,建立一套屬於你自己的規則。當你的「系統」建立起來,你會發現用什麼工具,好像都沒那麼重要了。

對了,你最大的任務來源是 Email、Slack 還是 LINE?你都怎麼處理這些從對話冒出來的任務?還蠻好奇大家的做法的,可以在下面留言分享看看。