今天要來聊一個… 嗯… 算是一個蠻特別的經驗吧。就是當你被丟到一個你完全不懂的領域,還得帶一個專案的時候,該怎麼辦。

我想很多人可能都有類似的經驗,不論是換工作、部門調動,還是公司突然有個新方向。昨天你還在做你最熟的事,今天突然就要你去管一個你連術語都聽不太懂的團隊。壓力真的很大。

我記得最誇張的一個案子,是關於 Active Directory 的整併。嗯… 如果你對 IT 不熟,可以把 Active Directory 想像成一間超大公司的總管理處。它負責所有員工的身份認證、權限管理,決定誰可以進哪個辦公室、用哪台電腦、開哪個檔案櫃… 基本上就是整個公司的神經中樞。

然後,我就被指派去主導一個兩家公司 AD 合併的專案。我的背景?老實說,我之前是管應用程式的,跟這種底層架構的東西… 真的不熟。我只知道 AD 是用來登入的,但它怎麼蓋的、裡面有哪些坑,我完全是零經驗。

TL;DR

簡單講,這整個故事的核心就是:當你不是技術專家時,你的價值就不在於技術本身,而在於「人」。靠著提問、建立共識,還有最重要的… 情緒價值… 啊不是,是情緒智慧,你反而能把一個快要爆炸的技術團隊,變成一支能解決根本問題的超強隊伍。

一切的開端:一場突如其來的併購

那時候,我們公司併購了另一間軟體公司。這在業界很常見嘛,大公司買小公司。但對內部員工來說,就是一場風暴的開始。我本來負責的系統,剛好要被新公司那邊的取代,所以我… 嗯,算是被「轉型」了吧,就被調去管基礎架構這邊的專案。

第一個來的,就是這個燙手山芋:Active Directory 整合。這件事超級關鍵,因為新公司的員工需要透過我們的 AD 才能存取所有系統。所以這個專案的成敗,直接關係到整個併購案能不能順利走下去。你知道嗎,壓力真的超大。

但真正的問題還不是我的經驗不足,而是那個團隊… 真的,那才叫一個頭兩個大。

團隊分崩離析,簡直是災難現場

我的新團隊,成員來自兩家公司。原本我們公司的工程師,因為熟悉現有系統,被指派去做維運(Operations);而被併購那家公司的工程師,反而變成要主導整個新 AD 的架構設計。這下好了,問題就來了。

一般來說,工程師(Engineer)的角色是設計和導入新東西,然後交給維運(Ops)去維持系統穩定。這兩個角色天生就有點衝突。工程師想改東西,但任何改變都可能造成系統不穩,然後維運就要去救火。所以… 你懂的。

現在這個安排,更是火上加油。我們這邊的工程師覺得自己被「降級」去做維運,心裡不爽。新來的那群工程師,雖然名義上是主導者,但他們根本不熟我們公司亂七八糟的 AD 結構,一邊看一邊罵,覺得這什麼鬼設計。

我還記得開會的時候,氣氛超僵。為了公平起見,我規定不管你在哪個辦公室,所有人都要用自己的電腦單獨上線開會。因為我很討厭那種「一間會議室 vs 另一間會議室」的開法,那樣很容易讓兩邊的人各自講悄悄話,形成小圈圈,感覺更分裂。但即使這樣… 衝突還是在一個會議上徹底爆發了。有兩個人,一個是我們這邊的資深維運(以前也是工程師),另一個是新公司來的設計工程師,兩個人因為一個遷移策略直接在線上對罵起來。說真的,如果他們在同一個房間,我毫不懷疑會打起來。

當外行,你該怎麼「領導」內行?

面對這種情況,我一個 AD 門外漢,到底能做什麼?我不能跟他們吵技術細節,因為我根本吵不贏。所以,我只能從「人」下手。

首先,我選擇完全透明。我一開始就告訴所有人:「這是我第一次做 AD 專案,很多東西我都不懂,需要各位專家的幫忙。」然後,我不斷地問各種「蠢問題」。

一開始,他們的回答都帶著一點… 嗯… 輕蔑吧。像是「好吧 Jeff,我試著跟你解釋一下…」,然後用對三歲小孩說話的語氣解釋技術概念。我都忍了下來,就聽、就學。我把自己的自尊心收到最小。慢慢地,我從他們的回答中拼湊出整個系統的全貌,也開始能問出一些他們沒想過的邊界問題(edge case)。

有一次,我問了一個關於某種特殊帳號遷移後權限繼承的問題,那個之前最愛教訓我的工程師愣了一下,然後說:「哦… 這點問得好,我還真沒想過。我們可以這樣做…」那一刻,我知道我開始贏得他們的信任了。不是因為我比他懂技術,而是因為我幫他們看到了他們自己沒注意到的盲點。

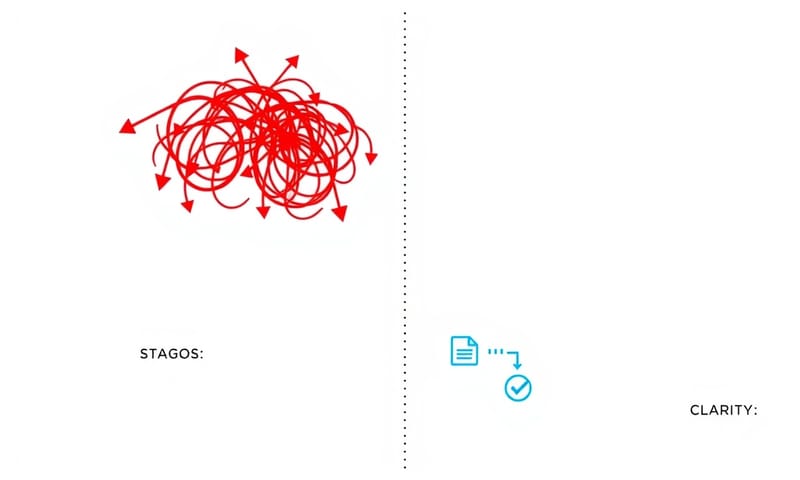

再來,就是處理那個快炸掉的衝突。既然讓他們一起「說」會吵架,那我就換個方式。我把會議結構改了。

- 書面化溝通:我請主導設計的工程師團隊,把他們的遷移策略寫成一份詳細的文件。

- 非同步回饋:然後,我把文件交給維運團隊,讓他們書面審查,並把所有問題、疑慮和建議都寫下來。

- 分開開會:我分別跟兩邊的團隊開會,針對這些書面回饋一條一條地討論。因為沒有了當面的唇槍舌劍,討論變得非常聚焦且理性。

這個過程很慢,但很有效。它把人跟事分開了。大家不再是攻擊「某個人」的想法,而是在評論一份「文件」。當那份文件在來回修正中越來越完善時,一個共享的願景… 慢慢地,就形成了。

一個更大膽的決定:不遷就,就重建

當團隊終於不再內耗,開始真正合作時,他們得出一個驚人的結論:原本的計畫是錯的。

原本只是想把新公司的東西搬進我們現有的 AD 裡。但他們現在認為,我們現有的 AD 結構本身就問題一堆,是多年來東補一塊、西補一塊的結果。硬把新東西塞進來,只是讓這個爛攤子變得更大。這點跟我們在台灣看到的情況很不一樣,台灣的企業文化可能更傾向於「以和為貴」,就算系統很爛,可能也是先求穩定,不太會像這樣由下而上地提出要「全部重來」。

他們的新提案是:乾脆趁這個機會,把「兩家公司所有的人」,全部遷移到一個全新的、按照最佳實踐設計的 AD 架構裡。

這…這可是一個天翻地覆的改變。專案範疇從「遷移一部分人」,變成「影響公司所有人」。時程也從三個月拉長到六個月。

我拿著這個由團隊共同擬定的新計畫,去找 CIO 和所有高層報告。因為這是一個有清楚邏輯、解決了根本問題、並且由所有技術專家共同背書的方案,我成功拿到了批准。

這個經驗也讓我想起,之前看過像是 Gartner 這種研究機構的報告,他們在談併購後的 IT 整合時,常常強調「快速整合以實現綜效」。但我們的案例反而說明,有時候「慢下來,做正確的事」比「求快,但留下技術債」更重要。

底下我做個簡單的比較,你就知道差在哪了。

| 比較項目 | 原本的計畫(快速遷移) | 後來的計畫(整體重建) |

|---|---|---|

| 目標 | 就…很快地把新公司的人弄進來,讓他們能上班。 | 解決掉歷史遺留的爛架構,蓋一個能用很久的好地基。 |

| 範疇 | 只有被併購公司的幾千人。 | 公司所有人!上萬個帳號跟電腦都要動。 |

| 風險 | 短期風險低,但長期來看,那個爛 AD 總有一天會爆炸。 | 短期風險超高!一次動所有人,出事就是大事。但成功了就一勞永逸。 |

| 團隊士氣 | 大家都在吵架,互相指責,覺得對方是笨蛋。 | 嗯…感覺好多了。大家終於有了一個共同的目標,像一支真正的團隊。 |

| 我的角色 | 像個和事佬,每天在滅火,心很累。 | 更像是個協調者,幫團隊排除外部障礙,讓他們專心做事。 |

執行,以及那個把垃圾桶當文件夾的男人

計畫定了,接下來就是執行。這又是一連串的協調地獄。我們要跟幾十個應用程式的負責人敲定系統變更的時間,還要訓練客服(Help Desk)如何應對用戶可能遇到的問題,發布全公司公告… 等等。

最終,我們爭取到一個長達三週的窗口,分批次地遷移了上萬個用戶帳號和兩萬多台電腦。我們還成立了一個「老虎隊」(tiger team),隨時待命,準備處理各種突發狀況。

然後,我們就遇到了那個最經典的突發狀況。

一位用戶崩潰地回報,說他電腦遷移後,一些「非常重要」的檔案不見了。追問之下才發現… 他老兄竟然把那些重要檔案存在 Windows 的「資源回收桶」裡。

對,你沒聽錯,資源回收桶。他把它當成一個暫存資料夾在用。

我們的遷移腳本當然不會去備份資源回收桶裡的內容。負責的工程師也知道這點,但他打死也沒想到,真的有人會這麼做。這就是最可怕的 edge case,你永遠無法窮盡使用者的所有神奇操作。

幸好,老虎隊的工程師真的超給力。他手動把那位用戶的帳號還原到舊的 AD,幫他從垃圾桶裡把檔案撈出來,存到一個正常的資料夾,然後再重新幫他遷移一次。問題解決。

這件事也讓我學到,再完美的計畫,都比不上一個有能力、也願意解決問題的團隊。

常見錯誤與修正

總結一下這個案子給我的一些啟發吧,或者說,一些新手專案經理很容易犯的錯。

錯誤一:假裝自己是專家。

很多人剛接一個新領域,會很怕被看扁,所以會裝懂。但這超危險,內行人兩三句話就知道你是裝的,馬上就會失去對你的信任。修正:大方承認自己不懂,然後用提問來學習。你的工作不是給答案,而是問出對的問題,引導團隊自己找到答案。

錯誤二:只專注在解決「技術問題」。

看到團隊在吵技術細節,就一頭栽進去想幫忙找技術解法。但很多時候,技術問題的背後其實是「人的問題」——自尊心、本位主義、溝通不良。修正:先解決人的問題。把溝通管道理順,建立團隊的心理安全感。人順了,技術問題往往就能迎刃而解。

錯誤三:死守一開始的計畫。

覺得專案範疇變更(scope creep)是萬惡之源,抵死不從。修正:保持彈性。有時候,在執行過程中發現原本的計畫有根本性的錯誤時,「堅持」反而是最糟的選擇。要懂得判斷,這個範疇變更是為了逃避問題,還是為了解決一個更大的問題。就像我們這個案子,那個「失控」的範疇變更,最後反而成了專案最大的價值所在。

說到底,我覺得帶領一個你不在行的技術專案,最核心的能力真的不是 PMP 證照或什麼專案管理工具,而是那種… 嗯… 讓人願意跟你說實話、願意跟你一起解決問題的「軟實力」吧。

換你聊聊:

你有沒有遇過那種「外行領導內行」的狀況?無論你是領導者還是被領導者,你覺得要讓專案成功,最關鍵的是什麼?是領導的態度,還是團隊本身的專業和成熟度?在下面留言分享你的看法吧!