軟體維護費用?這題超多人問,但答案比你想的更複雜

OK,直接切入重點。每次有人問「軟體維護費用怎麼算?」,大家最常聽到的答案就是「抓開發成本的 15-20%」。 講真的,這個數字...有點用,但也很誤導。把它當成一個超粗略的起點可以,但千萬別當聖經。

實際上,維護費用可能低到 10%,也可能飆到快 40%。 為什麼差這麼多?因為「維護」這兩個字,裡面包山包海。就像你養一台車,只有換機油是保養,引擎大修也是保養,加裝渦輪改性能...也算廣義的保養。軟體也一樣。

所以,問題不該只是「多少錢」,而是「我的錢花到哪裡去了?」這才是關鍵。接下來,我會把我邊聽邊想的筆記整理一下,拆解這筆錢到底怎麼花的,又該怎麼規劃。

先說結論:錢都花在這四種「看不見」的工作上

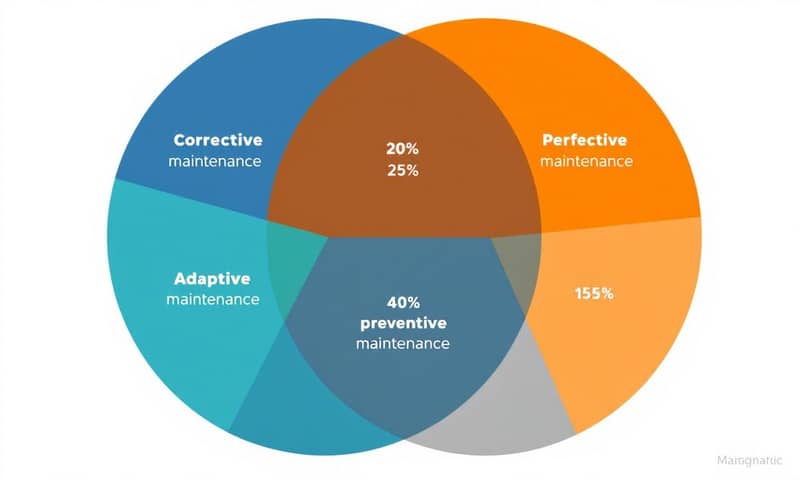

軟體上線只是開始,後面的事才是大宗。研究說維護成本可能佔整個軟體生命週期總成本 (TCO) 的 50% 到 80% 甚至 90%。 這些錢,主要花在四種不同的維護類型上。比例會變,但基本上跑不掉這幾項:

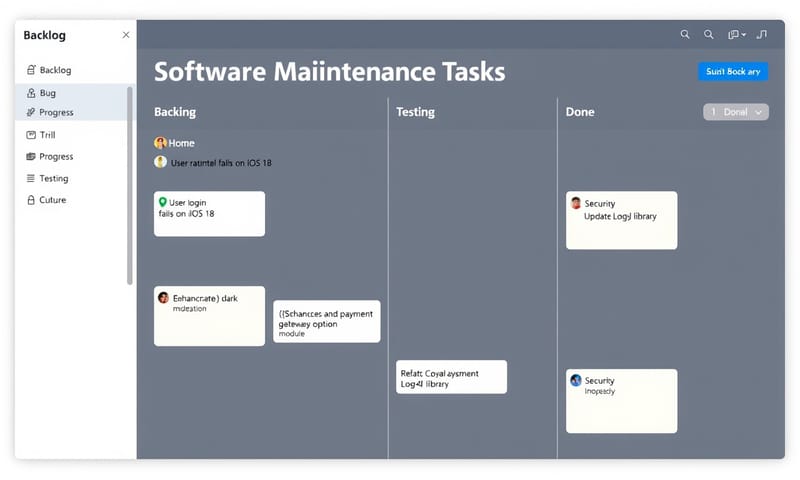

- 修正性維護 (Corrective): 這最好懂,就是抓蟲 (Bug)。 App 閃退、按鈕沒反應、算錯錢...都是。這部分大概佔了 20% 左右的維護心力。

- 適應性維護 (Adaptive): 這部分是為了讓軟體適應新環境。 比如作業系統從 Windows 10 升到 11,或是串接的 Facebook API 改版了,你的軟體也得跟著改,不然就跑不動。法規變更也算,像是新的個資法要求,你就得去改資料處理邏輯。這塊佔比不小,有時甚至到 50%。

- 完善性維護 (Perfective): 這塊其實是最多錢的,大概 25-30%,甚至更高。 簡單說,就是「讓軟體更好用」。 可能是優化使用者介面 (UI)、增加一個小功能、提升系統效能等等。O'Reilly 有個 60/60 法則,說 60% 的維護費用其實都花在這種功能增強上。

- 預防性維護 (Preventive): 這最容易被忽略,但也最重要。就是重構程式碼、優化資料庫結構、更新老舊的套件。 目的是為了讓軟體在未來更容易維護、更穩定,避免以後出大問題。雖然只佔 10-15%,但做得好可以省下大錢。

到底什麼在影響我的維護成本?五大核心因素

好,既然知道錢花在哪幾種工作上,那到底是什麼決定了這些工作的「工作量」?這就是估價的核心了。我快速記下幾個最重要的點:

1. 軟體本身的複雜度

這超直觀。一個只有五個頁面的形象網站,跟一個串了金流、物流、會員系統的電商平台,維護成本絕對是天壤之別。要看的指標有:程式碼行數 (Lines of Code)、有多少功能模組、跟多少外部系統整合 (例如:ERP、CRM、第三方 API)。 架構越複雜,牽一髮動全身的可能性就越高,修個小東西都可能要花很多時間做迴歸測試。

2. 技術債 (Technical Debt)

這個超、級、重、要!「技術債」簡單說,就是當初為了快,寫了「能動就好」但「不夠好」的程式碼。 可能是架構沒想清楚、用了過時的技術、或是根本沒寫註解和文件。 這些「債」未來都要還,而且是加倍奉還。你現在閃退、改不動、效能差,很多時候都是在還以前欠的技術債。 技術債越高,修正性跟預防性維護的成本就越高,因為工程師要花大把時間去理解那些天書一樣的 code。

3. 團隊的技術能力與穩定性

一個經驗豐富的團隊,跟一個都由新手組成的團隊,處理問題的效率肯定不同。 如果團隊人員流動率高,新人要花很多時間熟悉系統,這都是隱形成本。而且,當初寫程式的人都走光了,後面接手的人光看懂程式碼就要半天,更別說修改了。

4. 使用者數量與業務關鍵性

一個 500 人在用的內部系統,跟一個有 50 萬會員的線上服務,對穩定性的要求完全不同。 使用者越多,伺服器負載、資料庫壓力就越大,需要投入更多資源在監控和效能調校上。而且,如果這個軟體是公司的生財工具(例如訂票系統),那一分鐘都不能停,你就得花更多錢在備援、監控和快速反應的服務上。

5. 維護合約的類型與服務水準 (SLA)

你跟廠商簽什麼樣的合約,當然直接影響價格。 是按時計費 (Time & Materials) 還是固定年費 (Fixed Price)? 合約有沒有保證「服務水準協議 (SLA)」,例如保證問題發生後 4 小時內要回應、24 小時內要解決? 這些保證背後都需要人力和資源待命,自然會反映在報價上。

預算怎麼規劃?一個務實的思路

知道了影響因素,那到底要怎麼編預算?這裡提供一個我自己覺得比較實際的思考流程,而不是只用一個簡單的百分比。

首先,得接受一個事實:軟體維護跟開發是兩回事。 開發是一次性的專案,有明確的開始和結束;維護是持續性的營運,是為了讓軟體「活下去」並且「活得好」。

再來,可以參考一下國際研究機構像 Gartner 的數據當作一個大方向的 benchmark。Gartner 提到,軟體生命週期不同階段的維護費用佔比也不同:

- 早期 (1-2 年): 每年約佔開發成本的 10-25%。這階段通常 Bug 比較多,需要密集的修正性維護。

- 中期 (3-5 年): 每年約 15-30%。系統穩定下來,但可能需要配合業務成長做功能增強(完善性維護)或環境升級(適應性維護)。

- 成熟期 (6 年以上): 可能高達 20-40%。這時候技術可能開始過時,技術債慢慢浮現,需要花更多錢做預防性維護,或是為了跟上時代做大的架構調整。

這就帶到一個在地化的差異點。國外的顧問公司(如 Gartner, ScienceSoft)很習慣用這種生命週期和 TCO (總持有成本) 的模型來做長期規劃。 他們把維護視為一項策略投資。但在台灣,特別是一些中小企業或政府標案,我觀察到比較傾向「一年一簽」的合約模式,有時更重視當下的「維護人力成本」而不是長期的「系統健康」。

例如,我查到中華民國資訊軟體協會的《資訊服務委外經費估算原則》,裡面就詳細列出了工程師的薪資、管理費、公費等計算基準。 這比較像是一種「成本法」,算出我投入多少人力、所以值多少錢。而國外顧問的模型更像是「價值法」,思考這個系統為我帶來多少價值,我願意花多少錢去保護和提升這個價值。兩種沒有絕對好壞,但思考的出發點很不一樣。

再舉個例子,行政院公共工程委員會對於資訊服務採購的規範,也比較著重在計價辦法和契約範本的標準化,確保採購流程的公平性。 這跟台灣的採購文化有關,強調「依法行政」、「公開透明」,所以會有比較詳細的人月計價標準。 但這也可能導致廠商為了得標而低價搶標,先把技術債欠著,後續維護再追加預算,這都是實務上常見的狀況。

不同維護合約類型的比較

簽合約的時候,廠商通常會提供幾種選項,這裡快速筆記一下優缺點,這對預算影響很大。

| 合約類型 | 適合情境 | 優點(白話版) | 缺點(白話版) |

|---|---|---|---|

| 按時計費 (Time & Materials) | 需求不明確、變動頻繁的小型專案或初期維護。 | 超彈性,做多少算多少,不用一次匡一大筆錢。改個小東西很划算。 | 預算完全失控的風險!萬一遇到大問題,帳單會很可怕。廠商也沒誘因提升效率。 |

| 固定費用 (Fixed Price / MA) | 系統穩定、需求明確、希望預算好控制的企業。這是最常見的年度維護合約(MA)。 | 預算固定,心裡踏實。廠商會想辦法在時限內搞定,比較有效率。 | 彈性零。合約範圍外的事,一毛錢都不能少,追加費用很貴。而且你可能付了一整年錢,結果都沒用到幾次服務。 |

| 點數制/儲值方案 | 維護需求量不大,但又不想每次都走報價流程的狀況。 | 結合了固定費用和按時計費的優點。先買一個固定額度,用不完可以留著,反應也比臨時叫修快。 | 點數通常有使用期限,沒用完就浪費了。單價可能比固定年約高一點點。 |

| 專屬團隊 (Dedicated Team) | 系統超複雜、業務超關鍵的大型企業。等於是把 IT 維護部門整個外包。 | 溝通最順暢,團隊最懂你的系統。反應速度最快,幾乎就像是你自己的員工。 | 超級貴!基本上就是養一個團隊的錢,成本最高。 |

常見錯誤與修正:別再這樣想了!

最後,整理幾個在規劃維護預算時,大家最容易踩的坑。

-

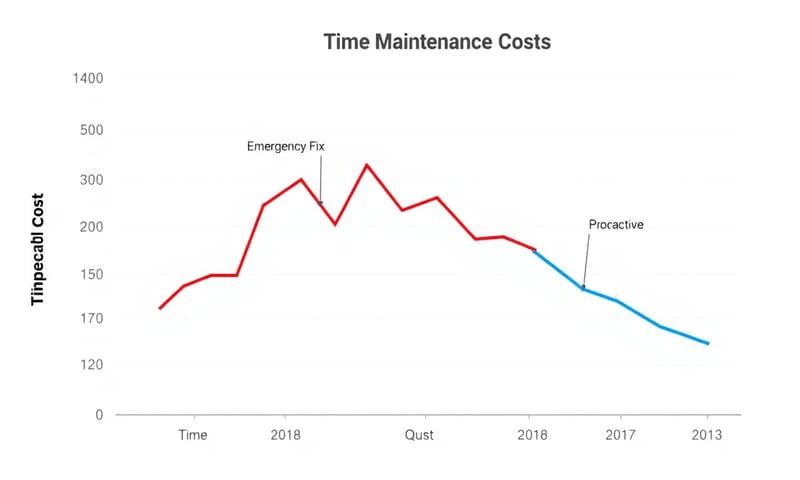

錯誤一:把維護當成「保險」,沒事就不用花錢。

很多人覺得,我付了維護費,系統都沒出事,錢是不是白花了? 這是大錯特錯。好的維護,就是讓你「感覺不到它的存在」。預防性維護就是一直在幫你打掃家裡,所以你家才不會變成垃圾屋。 等到你看到蟑螂老鼠(系統崩潰)才要處理,那花的錢更多。 -

錯誤二:為了省錢,能不升級就不升級。

「這系統還能用啊,幹嘛花錢升級?」這就是標準的在累積技術債。 舊的作業系統、舊的資料庫、舊的程式語言框架,都有潛在的安全漏洞。等到被駭客入侵、資料外洩,那損失絕對不是一年幾萬塊的維護費可以比的。 -

錯誤三:文件不重要,程式能跑就好。

軟體開發商有時候為了趕快交差,系統文件(例如架構圖、API 規格書、部署手冊)都隨便寫寫,甚至不寫。 這超級危險!如果哪天你換了維護廠商,或是原廠的工程師離職了,沒有文件,新的團隊等於要從零開始摸索,這調查的時間成本都會算在你的頭上。簽約時一定要要求廠商提供完整的技術文件。 -

錯誤四:只看報價總額,不看服務細項。

A 廠商報 10 萬,B 廠商報 12 萬,所以 A 比較便宜?不一定。你要看這筆錢包含了什麼。 有沒有包含緊急支援?有沒有包含效能調校?每年提供幾次的功能更新?這些都要問清楚。很多時候,便宜的報價只是因為它把很多你未來會需要的服務都當成「額外收費」項目了。

總結來說,軟體維護費用的評估,是一個需要從技術、商業、管理多個角度去思考的立體問題。別再被「開發成本的 15%」這個數字綁架了。好好檢視你的軟體現況、未來的業務需求,還有你願意為「穩定」和「成長」付出多少代價,才能規劃出真正合理的維護預算。

換你思考看看: 你的公司或團隊目前是如何看待軟體維護的?是把它當成必須處理的「成本中心」,還是能夠創造價值的「投資中心」?在下面留言分享你的看法吧!