先說結論:工具是其次,流程才是核心

嗯…最近很多人在問,公司想算成本,到底該用哪個 app?老實說,這個問題沒有標準答案。最好的工具,不是功能最強大的那個,而是最能讓你「無痛」地把營運流程裡的數字記錄下來的那個。

找工具就像找合夥人,個性不合,再厲害也沒用。如果你的團隊連用 Excel 記錄進貨都有困難,那一開始就導入複雜的 ERP 系統,大概只會變成一場災難。所以,重點是先搞清楚自己每天是怎麼運作的,再去找能配合你步調的工具。

大家都在談大軟體,但小公司的痛點不一樣

我看了很多網路上的推薦,大部分都在講 QuickBooks、SAP 這種大而全的系統,功能很強,沒錯。但對於一個可能只有 5 個人的小工廠,或是一家剛開的咖啡店來說,那些功能 90% 都用不到,反而很干擾。

他們真正的痛點,往往更基本:

- 沒人專職負責:可能就是老闆本人或店長,在每天忙完後,才有空對帳。工具一定要夠簡單,不然一想到要打開就累了。

- 流程不固定:今天這個客戶要急單,明天那個供應商臨時換了材料。小公司的流程充滿變動,需要的是彈性,而不是僵化的系統。

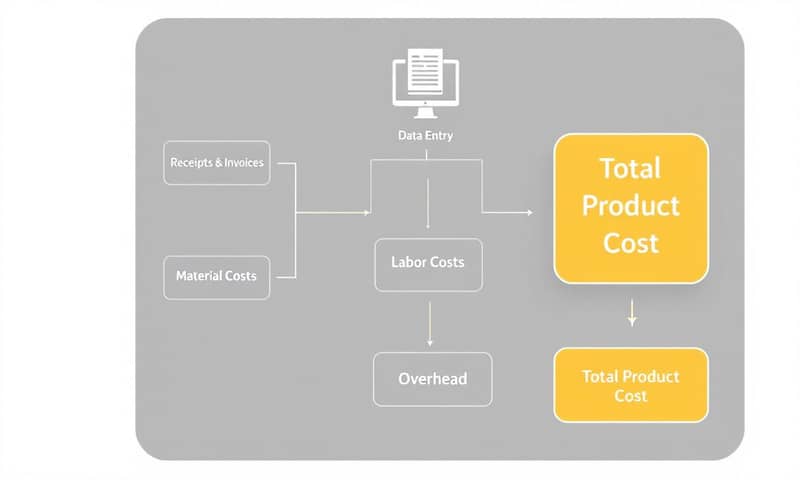

- 資料的源頭最麻煩:真正的魔鬼,是把每天的採購單、領料單、工時這些東西,準確地變成數位資料。很多時候,工具導入會失敗,不是軟體不好,是源頭的資料就亂七八糟。

所以,與其一開始就追求「完美」的系統,不如先從「能確實執行」的工具開始。

那…到底該怎麼挑?先問自己這3個問題

在看任何軟體介紹之前,我覺得應該先靜下來,泡杯茶,問自己幾個問題。這比你看一百篇評測文還有用。

1. 我的「成本」到底是什麼組成的?

- 餐飲業:可能很單純,就是食材成本。那重點就是管理好每道菜的配方 (Recipe),和食材的進貨價格。

- 小型製造/代工:這個就複雜一點。你會有原料、直接人工(師傅的工時)、還有一些製造費用(電費、廠房租金)。你需要的是能分拆這些項目的工具。

- 專案型公司(例如設計、軟體開發):成本的核心是「工時」。誰、花了多少時間、在哪個案子上?這才是你要追蹤的重點。

2. 誰來輸入資料?他願意花多少時間?

這點超級、超級重要。是你自己、會計、還是產線的領班?如果負責輸入的人覺得這東西很煩、很難用,那再好的系統都沒用,因為進去的都會是垃圾資料。找他一起來評估工具,讓他選一個他看得順眼的。

3. 我需要多「即時」的資訊?

你是需要每天都知道成本、利潤,還是其實一個月結算一次就夠了?這會決定你需要的是雲端即時同步的軟體,還是其實用 Excel 每個月整理一次也行。對大部分小公司來說,追求絕對的即時,有時候是一種迷思,反而增加了很多不必要的壓力。

5款工具的非典型比較:從痛點出發

好,理論講完了。我們來看一些實際的工具。但我不想像規格表一樣列功能,我想從「適合誰」和「會遇到什麼痛苦」的角度來聊聊。

| 工具名稱 | 最適合誰 | 導入的痛點(你可能會在哪裡想放棄) | 一個值得提的功能 |

|---|---|---|---|

| Excel / Google Sheets | 所有人,特別是剛起步、想搞懂自家成本結構的創業者。 | 沒有「痛點」,但有「盲點」。公式設錯了、儲存格連結跑掉了,你可能都不知道,然後算出來一個快樂的數字騙自己。多人共用版本控管會是一場惡夢。 | 極致的彈性。你可以完全按照你的邏輯去設計報表,這個自由度是所有制式軟體都比不上的。 |

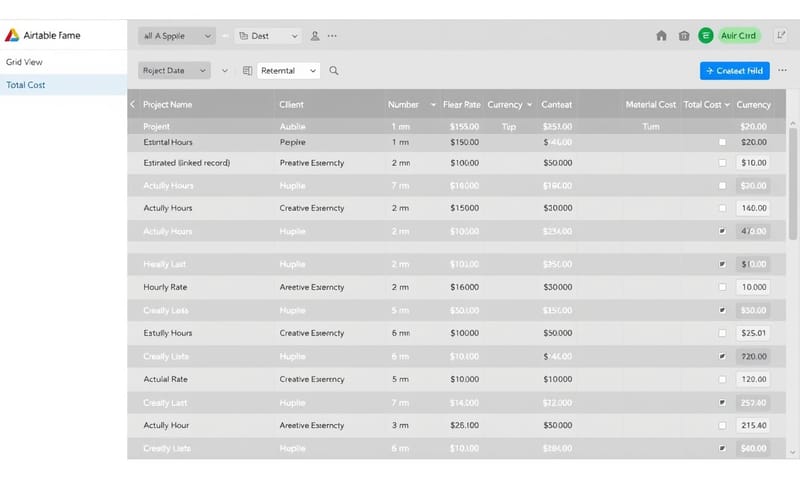

| Airtable | 喜歡玩樂高、流程有點特殊、需要彈性的團隊。例如專案管理、活動公司,或是非典型的製造業。 | 它不是 Excel,也不是 ERP,一開始會有點「不知道該怎麼開始」。你需要花點時間理解它「資料庫」跟「多視圖」的概念。 它能做到什麼程度,很看使用者的想像力。 | 它的「關聯 (Link)」功能。你可以把客戶、訂單、物料、工時全都連在一起,這讓追蹤複雜專案的成本變得很直觀。 |

| 本土雲端 ERP (如:鼎新 A1) | 有進銷存需求,未來想朝正規化管理發展的小型企業。特別是買賣業或小型製造業。 | 「削足適履」。你得去適應它的流程。有時候會覺得「我明明不是這樣作業的,為什麼系統硬要我多一個步驟?」還有,專有名詞有點多,需要學習。 | 跟台灣的財會法規結合得比較好。例如電子發票、營業稅申報這些,它可以幫你處理掉很多瑣事,這點國外軟體就不一定做得到。 |

| QuickBooks Online | 目標是國外市場、或是有海外股東的公司。它的會計準則和報表比較符合國際標準。 | 「水土不服」。它的核心是美國會計制度,很多用語和流程,跟台灣習慣不一樣。 尤其是稅務這塊,基本上不能直接套用,你還是需要一個台灣的會計師幫忙。 | 強大的銀行整合功能。它可以直接連結你的銀行帳戶,自動匯入金流,省去大量對帳的時間(不過這在台灣的支援度要先確認)。 |

| 產業專用 App (如:Fooster 餐飲成本) | 目標非常明確的單一產業,例如餐廳、咖啡店。 | 功能被鎖死在特定領域。如果你今天開餐廳用得很好,明天想多做個電商賣調理包,這個 App 可能就完全派不上用場。 | 完全針對痛點設計。例如餐飲 App,它可以讓你輸入食譜,然後自動根據最新的食材價格,算出每道菜的毛利。 這是通用軟體很難做到的。 |

為什麼導入會失敗?通常跟軟體無關

說真的,我看過太多花了錢、花了時間導入系統,最後又默默改回用 Excel 的例子。歸納起來,原因都差不多。

第一個,也是最常見的,就是「高估了毅力,低估了惰性」。一開始大家都很有熱情,每個單據都認真輸入。三個月後,開始覺得煩了,單據堆個兩三天才輸入一次,然後就…沒有然後了。成本數字不準,就失去了意義。

第二個是,權責不清。就像前面說的,沒有指定一個「非你不可」的負責人。當一件事「大家都可以做」的時候,最後就是「沒有人做」。

還有一個,就是買了「法拉利」,卻只開去巷口買菜。買了一個超強的系統,但公司的管理文化、人員素質都沒跟上。結果大家只會用最基本的功能,其他 80% 的錢都浪費了。這點在比較美國和台灣的軟體時特別明顯。例如 QuickBooks 的設計理念,是基於一個相對成熟的簿記習慣和會計流程。 如果公司沒有這樣的基礎,直接套用會很痛苦。反而像臺灣企銀這類本土機構,有時會針對中小企業推出一些更接地氣的簡易數位服務,雖然功能沒那麼強,但門檻低很多。

所以,我的建議是,從小處著手。先用 Excel 或 Airtable 把你認為重要的數字記錄下來,跑個一季、半年。當你真的覺得「Excel 不夠用了,我需要更自動化的工具」的時候,你才會真正知道自己需要什麼,也才更有機會成功。

最後,我想問問你:

在你的公司,你覺得計算成本最大的困難,是工具、是流程,還是人的問題?

在下面留言分享你的看法吧。