嗯...最近,很多人在問,做一個 App 到底要怎麼開始...。這問題,說真的,很難簡單回答。它不像買菜,問一斤多少錢就好。它...它更像蓋房子,你得先問,你要蓋的是什麼?是小木屋,還是...一棟摩天大樓?這兩者的複雜度跟成本,完全...完全不是一個等級的。

很多人以為有個點子,程式就寫得出來...但老實說,點子,可能...可能只佔了 1% 的工作吧。真正花時間、花錢的,都是後面的執行。真的,執行才是全部。

所以,一個 App 是怎麼從「想法」變成手機裡的圖示的?

這個過程,嗯...我們通常會把它分成幾個階段。每個階段環環相扣,你前面沒做好,後面一定會出問題。這不是危言聳聽,是真的會這樣。

- 需求與規劃:這不只是「我想要一個像 Uber 的 App」這麼簡單。你要想得非常細。你的使用者是誰? 他們為什麼要用你的 App?他們會在什麼情境下使用?你要把這些「故事」一條一條寫下來,變成所謂的「功能列表」。

- 設計 (UI/UX):UX 是使用者體驗,UI 是使用者介面。簡單講,UX 決定 App 好不好用,按鈕該放哪裡才順手;UI 決定 App 漂不漂亮,按鈕長什麼樣子。 這兩個都很重要,但如果硬要選,我會說...UX 優先。一個漂亮的 App 但難用得要死,使用者還是會刪掉它。這個階段會產出線框圖 (Wireframe),也就是 App 的骨架草圖。

- 開發 (Development):這就是大家印象中的「寫程式」。工程師會根據前面的設計圖,把功能一個一個做出來。這裡又會分前端和後端,前端就是你看得到的畫面,後端是處理資料、儲存的地方。

- 測試 (Testing):這一步...千萬不能省。開發出來的 App 一定會有臭蟲 (Bug)。測試人員會像瘋狂使用者一樣,到處亂點、亂按,想辦法把 App 弄壞,然後回報給工程師修改。 沒經過完整測試就上架,使用者一用就閃退,那前面做的...基本上都白費了。

- 上架與維護 (Launch & Maintenance):把 App 送到 Apple 的 App Store 或 Google 的 Play Store 審核、上架。 但這不是結束,而是另一個...嗯...燒錢的開始。 你要付伺服器費用、要隨著 iOS 和 Android 系統更新去調整 App、要修新的 Bug...。 很多 App 就死在這裡,因為創辦人以為上架就沒事了。

大家最關心的問題:要花多少錢?

嗯...這就是最難回答的部分。報價的範圍可以非常非常大。一個簡單、只有幾個頁面的資訊展示 App,可能幾十萬台幣就有了。但如果功能複雜,像是要有會員系統、金流、即時通訊、AI 推薦...那破百萬、甚至幾百萬都是很正常的。

這裡有一個...嗯...國際市場上的大概參考。像 Business of Apps 這種網站的數據顯示,一個中等複雜度的 App 在美國開發,費用大概落在 5 萬到 12 萬美金之間。 有些更複雜的企業級應用,甚至會超過 30 萬或 40 萬美金。 這些數字聽起來很嚇人,對吧?

不過,在台灣,情況有點...有點不一樣。根據一些本地平台像 Toby 或 PRO360 的行情觀察,一個專案的平均報價可能落在 40 萬台幣左右。 當然,這只是個平均值。單純的方案可能 20 到 60 萬台幣,但只要功能一複雜,例如要串流影音或做大量客製化設計,預算也常常會衝破百萬。 主要還是因為台灣的人力成本相對歐美低一些,所以整體的專案費用看起來會比較...親民。但這不代表品質就一定打折,台灣有很多厲害的開發團隊,這點是無庸置疑的。

還有一個很大的開銷,是上架後的維護。很多人會忽略這個。業界一個普遍的估算是,每年的維護費用,大概會是你最初開發成本的 15% 到 20%。 也就是說,如果你的 App 花了 100 萬開發,你每年還要準備 15 到 20 萬來養它。這筆錢是用來做伺服器託管、系統更新、修復 Bug 等等的。

自己組團隊,還是外包?

這又是一個大哉問。如果你不懂技術,那...基本上就是外包了。但外包也有很多選擇,像是找個人接案的自由工作者、小型工作室,或是大型的 App 開發公司。 這三者各有優劣,沒有絕對的好壞,完全看你的需求和預算。

| 選項 | 成本 | 溝通與管理 | 品質與風險 |

|---|---|---|---|

| 個人接案者 (Freelancer) | 相對最低...吧。但如果他案子多,你的時程就...很難說。 | 最直接,你就跟他一個人對話。但...他也可能突然消失,這風險你要想清楚。 | 品質非常看人。找到高手就像中樂透。找到雷...你的專案就變孤兒。 |

| 小型工作室 | 中等。通常是幾個夥伴一起,比個人接案貴,比大公司便宜。 | 溝通也還算單純。通常就是老闆或專案經理當窗口。團隊小,反應可能比較快。 | 嗯...風險也中等。他們通常會用現成的模板去改,所以客製化程度有限。 如果你要的功能很特別,他們可能做不出來。 |

| 大型開發公司 | 最高。他們人多,流程完整,所以...費用自然就高。 | 最完整。通常會有專門的 PM (專案經理) 跟你對接,定期回報進度。 但...你也可能永遠見不到寫 code 的那個人。 | 品質最有保障,也最穩定。他們有完整的測試流程,不太會出大包。 合約、保密條款也最完善。 |

一個重要的技術選擇:原生 App vs. 混合式 App

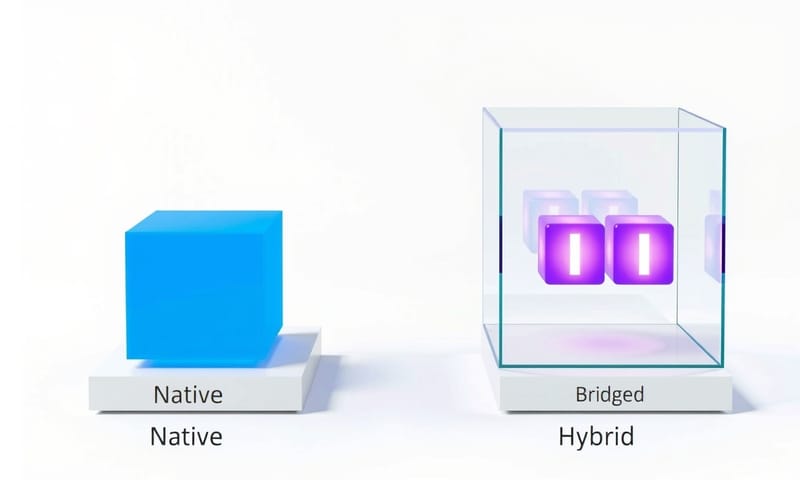

在開發階段,你會遇到一個關鍵的選擇:要做「原生 (Native) App」還是「混合式 (Hybrid) App」? 這會直接影響你的開發成本和 App 的效能。

- 原生 App (Native App):這就像是...嗯...為 iOS 和 Android 量身訂做的西裝。 iOS 版本用 Apple 的語言 (Swift) 寫,Android 版本用 Google 的語言 (Kotlin) 寫。 好處是效能最好、最流暢,可以完整使用手機的所有功能,比如 Face ID、GPS 等等。 壞處是...你要做兩套,所以開發成本和時間,基本上就是雙倍。

- 混合式 App (Hybrid App):這就像...一件剪裁很好的高級成衣。用一種跨平台的技術 (例如 React Native 或 Flutter) 寫一次,就可以同時在 iOS 和 Android 上運行。 好處是省錢、省時,特別適合預算有限的新創公司,或是想快速驗證市場的 MVP (最小可行性產品)。 壞處是...效能通常比不上原生 App,尤其是在需要大量動畫或複雜運算的場景。 而且在取用某些手機底層功能時,可能會...卡卡的,或根本做不到。

怎麼選?...如果你的 App 對效能要求極高,像是遊戲或影音編輯軟體,或者你口袋很深,那...選原生。 如果你是在做一個內容展示、電商、預訂服務之類的 App,而且預算有限,想快點上線,那混合式會是個...比較實際的選擇。

一些常見的錯誤...和我的建議

我看過太多 App 專案失敗了。說真的,技術問題反而不是最常見的死因。大部分都是...人的問題。

- 最大的錯誤:貪心。這是第一名,絕對的。很多人在規劃階段,什麼功能都想要。「我要加個直播、再加個社交、最好還有小遊戲...」結果就是預算爆掉、時程無限延期,最後做出來一個誰都看不懂的四不像。我的建議是...專注。你的 App 只要先做好「一件事」,把它做到極致,就夠了。先推出一個只有核心功能的 MVP,驗證市場真的有需求,再慢慢加功能。

- 第二個錯誤:以為溝通不重要。尤其是外包的時候。你不能把需求單丟給對方,然後就等著三個月後驗收。這絕對會出事。你必須...你必須把外包團隊當成自己的夥伴,每週開會、看進度,有問題馬上提出。 好的溝通,可以救你的專案。

- 第三個錯誤:低估上架的複雜度。特別是 Apple 的 App Store,他們的審核...出了名的嚴格。 你的 App icon、截圖、隱私權政策、甚至 App 裡的一個用詞,都可能成為被退件的理由。 上架前,一定要把 Apple 和 Google 的規範文件...仔細讀過好幾遍。 而且,你需要註冊開發者帳號,Apple 每年要 99 美元,Google 是一次性 25 美元。

說了這麼多...其實做一個 App,最重要的還是回到原點:你到底想解決什麼問題?為誰解決?把這個問題想清楚了,後面的路...雖然還是很複雜,但至少,你會有一個明確的方向。嗯...大概就是這樣吧。

所以...如果換成是你,你現在卡關的第一個問題是什麼?是還沒有點子、有想法但沒錢,還是...單純覺得太複雜、不知道怎麼開始?