嗯...今天要來聊一個,很多人問,但又超級難回答的問題:「做一個 App 到底要多少錢?」

這個問題,說真的,就好像你問「買一台車要多少錢?」一樣。有幾萬塊的二手車,也有幾千萬的超跑。所以...答案真的很看你要什麼。

先說結論:從幾萬到幾百萬都有可能

如果真的要給一個很籠統的數字,在台灣,一個 App 的開發案,從比較單純的台幣二十萬到六十萬,到功能比較複雜的,破百萬甚至更高,都是很常見的。 真的,這範圍就是這麼大。所以,光問價格沒什麼意義,重點是...你要做的到底是什麼樣的 App?

我們先用兩個例子,感受一下那個差異

嗯...這樣講可能還是很模糊,我們想像兩個情境好了。

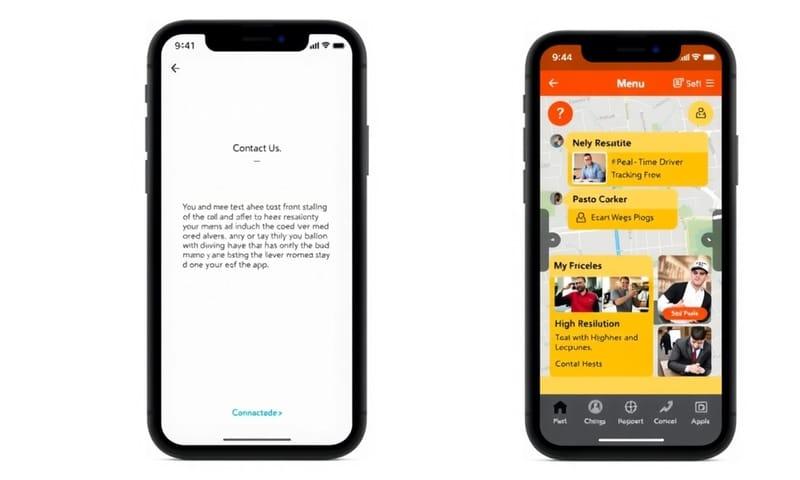

第一個,假設我想做一個「個人作品集 App」。功能很單純,就是把我畫的圖、寫的文章,用一個還不錯的介面秀出來。可能...加個個人簡介頁面,還有聯絡我的方式。這種 App,它不太需要跟後台有複雜的資料交換,使用者也不能在上面做太多事。這種就相對單純,可能就是落在幾十萬的區間。

那第二個,如果今天是一家連鎖餐廳,要做一個「會員點餐 App」。那這個...事情就完全不一樣了。首先,要有會員系統吧?登入、註冊、忘記密碼。然後要有菜單,菜單可能還要能隨時從後台更新。使用者要能點餐、客製化餐點(例如:少冰、不要香菜),然後要能把訂單送到廚房。這還沒完,接下來是結帳,要串接金流,像是信用卡、LINE Pay...等等。 吃完飯可能還要有點數回饋、優惠券系統。你看,光這樣想,功能就一大堆。這種 App 開發起來,破百萬是很正常的。

所以你看,一樣是 App,但裡面的「東西」完全不同,價格自然天差地遠。

所以,到底是什麼在決定價格?這五個是關鍵

好,那我們來拆解一下,到底是什麼東西構成了這些費用。我覺得...可以分成五個主要的部分來看。

一、功能的複雜度:這是最核心的因素

這個應該最好懂。功能越多、越複雜,要寫的程式碼就越多,工程師要花的時間就越長,費用自然就越高。

「複雜」這個詞,嗯...可以再細分一下。比方說,只是顯示一些文字和圖片,這很簡單。但如果要有 GPS 定位、即時通訊、串流影音、AR 擴增實境...那都是完全不同的技術等級。 每一個「聽起來很酷」的功能,背後都是大量的開發時數。

二、開發的平台:你要在 iPhone 跑還是 Android 跑?

這也是一個大問題。蘋果的 iOS 和 Google 的 Android,是兩個完全不同的系統,它們用的程式語言也不一樣(iOS 主要用 Swift,Android 主要用 Kotlin/Java)。

所以,如果你兩個平台都要上架,很多時候等於是要開發「兩套」App。 成本當然會高很多。雖然現在有一些所謂的「跨平台開發」技術,像是 React Native 或 Flutter,可以寫一套程式碼同時在兩個平台跑,理論上能省點成本。 不過...嗯...這也不是萬靈丹。它在某些效能和特定功能的支援上,還是會有限制,不一定適合所有類型的 App。

三、UI/UX 設計的精緻度:使用者體驗值多少錢?

UI (使用者介面) 和 UX (使用者體驗) 設計,就是 App 長得好不好看、用起來順不順手。你可以用很陽春的公版介面,這樣很快,也很省錢。但如果你的 App 希望讓使用者覺得「哇,這個 App 好美、好好用」,那背後就需要 UI/UX 設計師花費大量的時間去研究使用者習慣、設計流程、繪製精美的圖示和動畫。

這部分的費用...彈性也很大。從幾萬塊到幾十萬都有可能,完全看你對品質的要求到哪裡。

四、人力成本:開發團隊的組成與地點

這點其實才是整個成本的核心。開發一個 App,不是找一個工程師就好。一個比較完整的團隊,可能包含:

- 專案經理 (PM):負責溝通、管進度。

- UI/UX 設計師:負責 App 的長相和體驗。

- iOS 工程師 & Android 工程師:負責寫兩個平台的 App。

- 後端工程師:負責伺服器、資料庫這些使用者看不到、但超級重要的東西。

- 測試人員 (QA):負責找出 App 裡的各種 bug。

這些人的薪水,加起來就是開發成本的主體。 而且,開發人員的所在地,對價格影響非常大。這點我們可以特別拉出來講。

在台灣,一個有經驗的 App 工程師,時薪大概在...嗯...很難一概而論,但換算下來一個月薪水可能在 6 萬到 10 萬或更高。 但如果你找美國的開發者,他們的時薪可能是台灣的好幾倍,一個資深開發者時薪破 100 美金是很正常的。 根據一些統計,台灣軟體開發者的平均時薪大概落在 30-40 美金這個區間,而北美大概是 55 美金起跳,甚至更高。 這也是為什麼很多國外公司會找亞洲的團隊做軟體外包,就是為了成本考量。

所以,你是要找台灣的接案公司、組一個自己的團隊,還是...找更便宜的東南亞或東歐的開發者?這都會直接影響到你的報價單。

| App 複雜度 | 預估時程 | 預估台幣費用 | 大概是什麼樣子 |

|---|---|---|---|

| 簡易型 | 2-4 個月 | 20萬 - 60萬 | 嗯...大概就是個電子名片或產品型錄。功能很固定,不太需要更新,也沒有會員登入那些。 |

| 中等複雜 | 4-8 個月 | 60萬 - 150萬 | 這個比較常見,像是有會員系統、購物車、簡單的社群功能。需要後台管理資料。 |

| 複雜型 | 8 個月以上 | 150萬 以上 | 這就...沒有上限了。像是要即時通訊、直播、地圖定位、演算法推薦...甚至是結合 AI 或 AR 的功能,那費用就很可觀了。 |

五、隱藏成本:上架後的維護與營運

這點是最多人,真的,最多人忽略的。很多人以為 App 開發完、上架了,就沒事了。錯!那才是花錢的開始。

業界有一個大概的估算,每年的維護費用,差不多是當初開發成本的 15% 到 20%。 也就是說,如果你花 100 萬開發 App,你每年還要準備 15 到 20 萬來養它。

這些錢花去哪了?

- 伺服器費用:你的 App 資料總要有地方放吧?這些主機是 24 小時在跑的,每個月都要付錢,從幾千到幾萬塊都有可能。

- 系統更新:iOS 和 Android 每年都會有大改版,你的 App 也要跟著更新,不然可能會閃退或無法使用。

- Bug 修復:沒有完美的程式,上線後一定會陸續發現問題,這些都需要工程師去修復。

- 第三方服務費:例如你用了地圖、發送簡訊驗證碼、線上支付,這些很多都不是免費的。

- 客服與行銷:App 本身不會自己長大,你需要花錢行銷讓大家知道它,還需要人力去回覆使用者的問題。

所以,在規劃預算的時候,千萬...千萬不要只看眼前的開發費,後面的持續投入才是真正考驗你的地方。

想省錢?從「最小可行性產品」開始

看到這裡,你可能會覺得...天啊,也太貴了吧。如果你預算有限,但又很想把腦中的點子做出來,那可以考慮一個叫「最小可行性產品」(MVP, Minimum Viable Product)的策略。

簡單說,就是...不要一開始就想做一個完美的 App。先挑出 1 到 3 個最最最核心的功能,把這幾個功能做到好,然後就上線。 這樣可以用最少的成本、最快的時間去驗證市場到底買不買單。如果反應不錯,再把賺到的錢,或是新募到的資金,投入去開發下一個功能。

這是一個比較務實、風險也比較低的做法。很多成功的大公司,一開始的產品也都是很陽春的。先求有,再求好。

所以,回到一開始的問題。做一個 App 要多少錢?我想,比較好的問法應該是:「我手上有多少預算,這些預算可以做出一個什麼樣的『第一版』App 來測試市場?」

嗯...大致上是這樣。這題目真的很大,今天只能先聊個大概。希望對你有幫助。

對了,你腦中的 App 想法比較偏向哪一種類型?是簡單的內容展示,還是有複雜互動的服務呢?可以在下面留言分享一下,大家可以一起討論看看它的可行性。 [互動設計建議]