App 維護費用怎麼算?一個沒人想提的數字

嗯...今天要來聊聊 App 的維護費用。很多人做好一個 App 之後,以為錢就付完了,可以開始賺錢了。但事情不是這樣的,後面還有一堆費用,像個無底洞。

大家很愛用一個數字:開發費用的 15-20% 當作一年的維護費。 如果你花了 100 萬開發,那每年就要再準備 15 到 20 萬。這數字聽起來很簡單,但老實說,我覺得有點太簡化了。實際上,這個數字怎麼來的、又會因為什麼變動,才是重點。

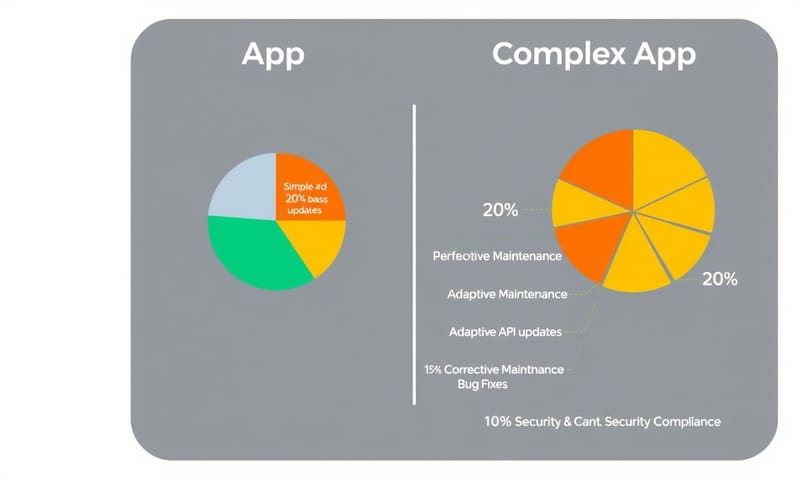

這個百分比更像是一個...嗯,一個行業慣例,讓大家有個基本的概念。 但你的 App 是簡單的內容展示,還是複雜的電商平台,那個費用絕對不會一樣。 所以,今天不想只談那個百分比,想聊聊數字背後到底藏了些什麼。

重點一句話

App上線只是開始,真正的成本在於後續為了讓它「活下去」所做的所有事,絕對不只是一個固定的百分比。

錢到底花去哪了?不只是「維護」這麼簡單

我覺得可以把「維護」拆成四個部分來看,這樣會清楚很多。國外有些文章會這樣分,我覺得蠻有道理的。 分別是:改正、適應、完善、預防。

- 改正性維護 (Corrective Maintenance):這個最直接,就是修 bug。 App 閃退、按鈕沒反應、資料算錯...這些使用者回報的問題,你得立刻處理,不然 App 很快就沒人要用了。這是最基本、最被動的支出。

- 適應性維護 (Adaptive Maintenance):這部分就比較麻煩。主要是為了跟上外在環境的改變。 比如說,iOS 或 Android 系統大改版,你的 App 就得跟著更新才能跑。 或是你用的第三方服務,像是地圖、金流 API,他們改了規則或收費方式,你也得跟著調整程式碼。 這不是你的 App 有問題,是整個環境變了,你必須適應。

- 完善性維護 (Perfective Maintenance):這部分比較像是「優化」或「新增功能」。 根據使用者的回饋,你可能會想調整 UI/UX 讓它更好用,或是加上市場上競爭對手都有的新功能。 嚴格來說,這已經有點像在做新功能開發了,所以費用佔比通常最高。

- 預防性維護 (Preventive Maintenance):這個最容易被忽略,但長期來看很重要。 像是重構程式碼、優化資料庫、更新伺服器架構,目的是為了防止未來可能發生的問題,降低技術債。這就像是幫房子抓漏,而不是等漏水了才來補。

你看,光是「維護」這兩個字,裡面就包含了這麼多不同的工作。所以當開發公司跟你報價時,最好能問清楚他們指的「維護」包含哪些項目。

影響費用的變數:為什麼我的 App 就是比較貴?

除了上面那四種維護類型,還有一些因素會直接影響你的年度支出。這些才是決定那個 15-20% 到底是靠近 15% 還是會衝破 20% 的關鍵。

- App 的複雜度:這應該是最大的一個因素。一個只有靜態內容的 App,跟一個有即時通訊、金流、串接多種硬體(比如 IoT 裝置)的 App,維護起來的複雜度是天壤之別。 功能越多,潛在的 bug 和需要適應的環節就越多。

- 伺服器與後端架構:你的後端是租用雲端服務 (AWS, Google Cloud) 還是自建機房?使用者量一大,伺服器費用跟著飆升是很正常的。 資料庫的健康狀況、API 的穩定性,這些都需要專人持續監控。

- 第三方服務的依賴程度:現在的 App 很少從零到有全部自己做。地圖用 Google Maps、推播用 Firebase、金流用綠界或 Stripe。這些服務雖然方便,但他們只要一改版、調整收費,你的 App 就得跟著動,這些都是成本。

- 資安與法規遵循:如果你的 App 處理的是敏感資料,像是醫療或金融,那資安的要求會非常高。定期的安全性更新、漏洞掃描、符合 GDPR 或本地法規的調整,這些都是燒錢的地方。

一個現實問題:自己養團隊還是外包?

這又是另一個大哉問。當 App 需要長期維護,你就得決定是要自己請工程師,還是繼續把維護工作外包給當初的開發公司,或是另外找專門的維護團隊。

這裡簡單比較一下,沒有哪個一定比較好,完全看你的規模跟需求。

| 選項 | 優點 | 缺點 |

|---|---|---|

| 內部團隊 (In-house) | 溝通快,反應即時。對自家產品的熟悉度最高。長期來看,知識可以留在公司內部。 | 人事成本很高,一個 iOS 加一個 Android 工程師的月薪就不少了。 人員流動會有交接陣痛期。沒事做的時候,人力就閒置了。 |

| 委外維護 | 成本相對可控,通常是簽訂維護合約,按月或按年付費。 不用管理人事。專業的維護公司可能經驗更豐富。 | 溝通成本比較高,有時反應速度沒那麼快。對方不一定只服務你一個客戶,緊急狀況時需要排隊。要小心被綁架,找到好的合作夥伴很重要。 |

另外,還有一個 Localization Delta(在地化差異)要考慮。在美國,一個開發者的時薪可能是 80-150 美金,但在台灣或東歐可能就低一些。 台灣本土廠商的報價大概在每小時 35-75 美金左右。 所以你找的團隊在哪裡,也會直接影響開發跟維護的報價。 但便宜不一定最好,跨國溝通的時間成本和文化差異,有時候會把省下來的錢又都吃回去。

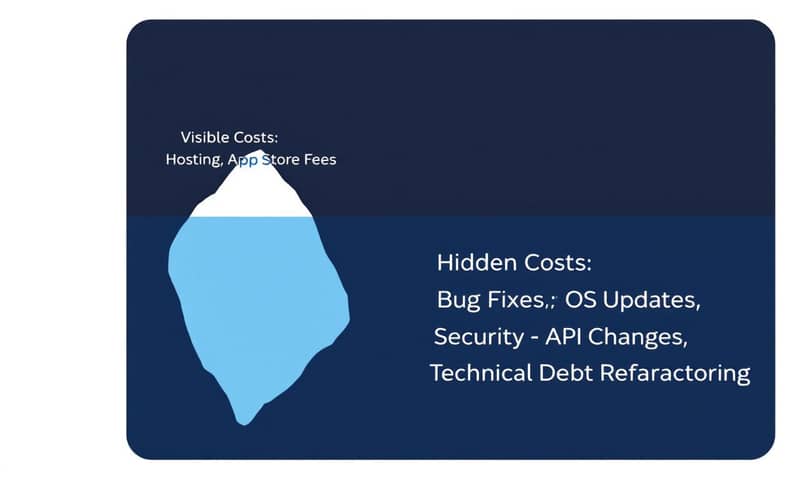

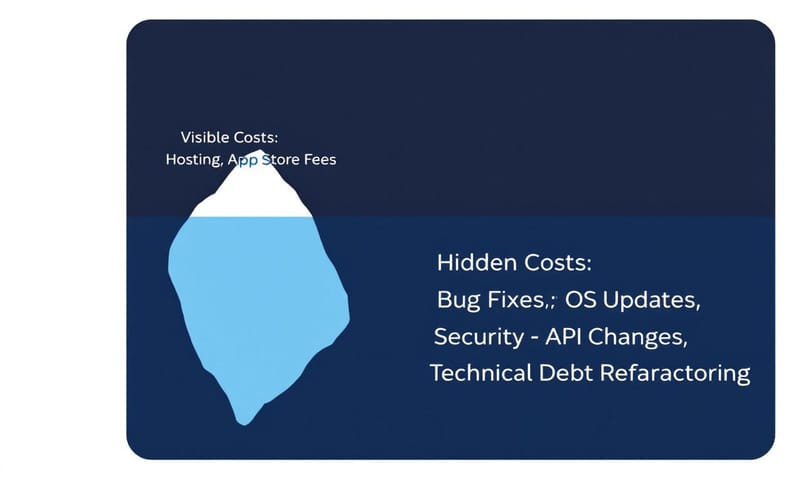

那些沒人告訴你的「隱藏成本」

除了檯面上的伺服器費、工程師薪水,還有一些鳥事,平常不會有人跟你提,但遇到了就很頭痛。

- 技術債 (Technical Debt):為了趕快上線,當初可能用了一些不夠好的寫法或架構。這些東西短期內能動,但長期下來會讓後續的修改跟新增功能變得越來越困難、越來越貴。這就是技術債,總有一天要還的。

- App Store 審核:Apple 和 Google 的上架政策說變就變。 有時候一次改版,就可能因為某個新的審核條款被卡關,來來回回修改,耗費的時間跟人力都是成本。

- 緊急狀況處理:半夜伺服器突然掛了、被駭客攻擊、因為某個手機廠牌的新機型導致大規模閃退...這些都需要緊急處理,如果你簽的維護合約沒有包含 24/7 的緊急服務,那可能就要付出額外的天價費用。

說到底,維護一個 App 就像養一台車,不是買了就沒事,後續的保養、維修、稅金、油錢...樣樣都得花錢。 所以下次當你規劃 App 預算時,千萬不要只看前期的開發費,要把至少開發費 20% 的年度預算先匡列出來,這樣才是一個比較健康的心態。

所以,你遇過最意想不到的 App 維護成本是什麼?是在伺服器費用,還是處理客訴的人力成本?在下面留言分享一下吧。