重點一句話

嗯,今天要來聊聊 LINE 點餐機器人這個話題。老實說,網路上教學很多,但大多只講怎麼「設定」,很少人跟你說設定前的「思考」跟設定後的「營運」才是大魔王。簡單講,這東西不是裝上去訂單就會自己飛進來,它更像是一把雙面刃,用得好是神器,用不好就只是個花錢又佔空間的擺設。

大家都在教你怎麼「裝」,但沒人告訴你這些事

我去看了一下,現在網路上的文章,不是廠商在推銷自家的系統多好用,就是一些技術教學,寫給工程師看的。 對我們這種只想好好做生意、炸雞排、煮牛肉麵的餐飲老闆來說,那些什麼 API 串接、Webhook 設定,看了就頭痛。 大部分的文章都忽略了幾個最根本的問題:

- 為什麼要做? 是為了解決尖峰時刻人手不足?還是想做會員經營?或是單純看別家有,所以我也要有?目的不同,做法就完全不同。

- 我的店適合嗎? 像是那種客人流動很快、品項單純的傳統便當店,有時候導入系統反而會拖慢整體效率。 如果你的客人都是習慣直接跟老闆喊「一個排骨飯、湯自己來」的阿公阿嬤,硬要他們掃碼點餐,可能嗎?

- 後續怎麼辦? 裝好了,然後呢?怎麼讓客人知道要用這個點餐?點餐的客人資料怎麼用來做下一次的行銷?這些才是把錢花在刀口上的關鍵。

說真的,與其急著找廠商、比價錢,不如先花個半小時,把這幾個問題想清楚。這會比你花好幾個小時研究哪個系統功能比較多,來得更有用。

動手之前,先想清楚這三件事

OK,在你決定要撩下去之前,我建議你先拿張紙跟筆,回答下面三個問題。這會是你未來所有決策的地基,不管是選廠商、設計流程,都從這裡出發。

1. 我的核心痛點是什麼?

你最想解決的問題到底是什麼?試著從「節省成本」、「增加營收」、「提升效率」這幾個方向去想。比如說:

- 尖峰時段電話被打爆,外場人仰馬翻: 你的首要目標就是「訂單分流」,讓 LINE 機器人處理掉大部分的外帶、預約訂單,把人力解放出來服務現場客人。

- 客人好像都只來一次,沒有回頭客: 你的目標是「會員經營」。你需要一個不只是能點餐,還能貼標籤、發優惠券、做集點卡的系統。

- 想做外送,但不想被平台抽 30%: 你的目標是「建立自有通路」。你需要一個能串接自家外送,或是跟物流車隊合作的系統。

2. 我的客人是誰?他們會用嗎?

這點超重要。你的主要客群是誰?是習慣滑手機的大學生、上班族,還是不太會用 3C 的長輩?根據經濟部的調查,台灣年輕族群的行動支付使用率雖然很高,但你還是要考慮自己店的實際狀況。如果你的客人多數是長輩,也許導入系統的同時,還是要保留人工點餐的管道,甚至可以把 LINE 點餐當成是給年輕客人或預訂大量訂單的「VIP通道」。

3. 我的預算有多少?(不只是錢,還有時間)

預算不光是看初期建置費。有些系統月費便宜,但很多功能都要另外加錢。有些則是把你的顧客資料抓在手上,你要拿來做再行銷還要再付費。時間也是一個很大的成本,你願意花多少時間去學習後台操作、維護菜單、規劃行銷活動?

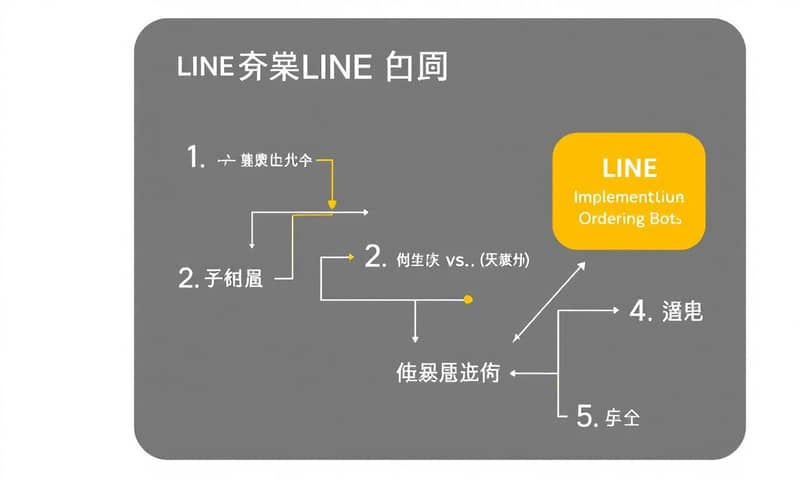

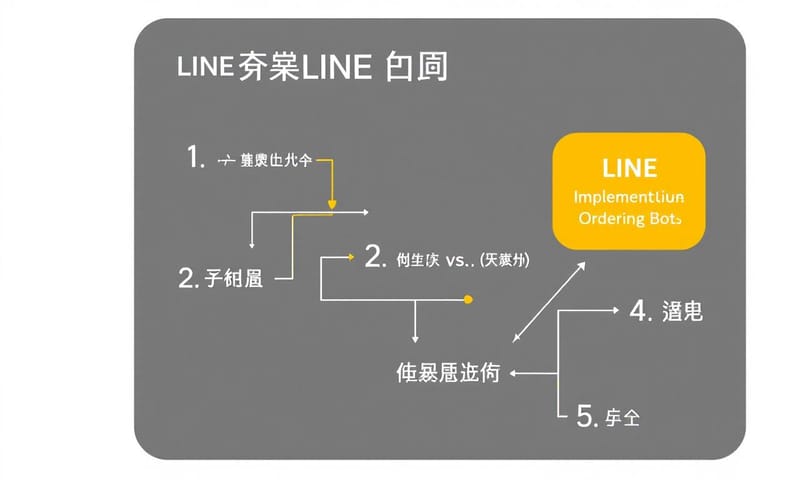

自己來、找平台、還是全外包?三種導入方式大亂鬥

想清楚之後,接下來就是選擇導入方式了。市面上大概就這三種,沒有絕對的好壞,只有適不適合你的店。

| 導入方式 | 適合對象 | 優點 | 缺點(或該注意的地方) |

|---|---|---|---|

| DIY 自己來 | 有技術背景,或是有個懂電腦的姪子可以使喚的人。 | 彈性最大,想怎麼改就怎麼改,除了時間,幾乎零成本。 | 時間就是錢啊!從設定到維護全部自己來,出問題沒人救你,而且 LINE 的 API 規則會變,要一直學。 |

| 套用平台服務 | 大部分餐飲店家的首選。例如 [快一點]、[你訂 Nidin]、[Ocard] 這些廠商。 | 功能完整,設定相對簡單,有客服可以問。通常包含金流、POS 串接、行銷模組。 | 每個月要付月費或系統服務費。功能跟版面比較制式化,沒辦法做到 100% 客製。而且你要花時間比較各家方案的差異。 |

| 委外客製化開發 | 口袋夠深的連鎖品牌,或是有特殊流程需求的店家。 | 完完全全為你量身打造,所有功能、流程都貼合你的需求。 | 貴,非常貴。開發時間長,後續維護也要另外簽約付費。 |

三個老闆的真實應用場景

講了那麼多理論,我們來看看實際的例子。這是我跟幾個不同類型店家老闆聊過之後,整理出來的真實應用場景。

場景一:上班族商圈的便當店 - 目標:尖峰分流,提升翻桌率

在辦公大樓旁邊開便當店的陳老闆,午餐時間就是戰場。電話、現場排隊的客人全部擠在一起,店員光是點餐、結帳就快瘋了,更別說要去確認訂單內容。

- 他的做法: 他導入了 [LINE 點餐系統],並且主推「線上預訂,到店快取」。他在店門口放了一個超大的 QR Code,上面寫著「不想等?用 LINE 點餐,10 分鐘後直接拿!」

- 結果: 實施三個月後,有超過四成的外帶訂單轉移到線上。 店員不再需要接電話接到手軟,可以專心應對現場客人和包便當。整體出餐速度變快,中午翻桌率也提高了一輪。

- 關鍵點: 他的誘因很直接——「節省你的時間」。這對分秒必爭的上班族來說,非常有吸引力。

場景二:住宅區的手搖飲店 - 目標:經營熟客,提高回購率

林太太的飲料店開在社區裡,客人大多是附近的居民。她發現大家雖然會來買,但很難讓他們三不五時就想來一杯。她想要的是建立一群死忠顧客。

- 她的做法: 她選擇了一個強調「會員經營」的系統。客人第一次用 LINE 點餐就會自動成為會員,系統會記錄他們的消費習慣。林太太會針對這些紀錄做再行銷,例如:

- 發現 A 客人很愛點珍珠奶茶,就在他消費後的第三天,推播一張「珍珠奶茶第二杯半價券」。

- 建立「集點卡」功能,消費滿 50 元集 1 點,集滿 10 點換一杯免費飲料。

- 結果: 導入半年後,LINE 會員的回購率比一般散客高出 40%。 很多媽媽甚至會直接在 LINE 上幫全家訂好飲料,下班順路來拿,非常方便。

- 關鍵點: 她把機器人當成一個 CRM(顧客關係管理)工具在用,而不只是一個點餐機。這在國外的行銷策略中也被證實是有效的。

場景三:觀光區的特色咖啡廳 - 目標:整合行銷,創造新體驗

在老街開咖啡廳的阿 Ken,他的客人很多都是一次性的觀光客。他想解決的問題是,如何在客人離開後,還能跟他們保持聯繫,甚至讓他們願意在網路上購買他的咖啡豆。

- 他的做法: 阿 Ken 把 LINE 機器人當成一個「數位服務台」。觀光客掃碼加入後,不只可以點餐,還能看到:

- 周邊景點介紹: 用圖文訊息介紹老街的私房景點。

- 咖啡豆線上商城: 直接在 LINE 裡面嵌入他的電商網站連結。

- 顧客意見回饋: 客人用餐完畢,機器人會自動發送一個滿意度問卷,填完就送一張線上商城的 9 折券。

- 結果: 雖然對現場營運效率的提升有限,但他的咖啡豆線上業績成長了快三成。更重要的是,他收集到很多來自不同地方客人的真實回饋,幫助他改善了餐點跟服務。

- 關鍵點: 他跳脫了「點餐」的框架,把機器人變成了 OMO (Online-Merge-Offline) 的樞紐,成功地把線下的過路客,轉化成線上的長期顧客。

風險與鳥事:那些廠商不會告訴你的事

好了,講了這麼多好處,也該潑點冷水。導入這東西絕對不是一帆風順,你可能會遇到一堆鳥事。

- 系統當機或網路不穩: 這是最可怕的惡夢。想像一下,用餐尖峰時刻,系統掛了,訂單全部進不來,或是廚房的出單機突然沒反應。所以,你一定要有備用方案,例如立刻切換回人工點餐,並且要先跟員工演練好。

- 漏單或錯單: 「自動化不代表零失誤」。 流程設定錯誤、客人自己點錯、或是系統跟 POS 機串接不良,都可能導致漏單。初期一定要花時間再三測試,並且每天對帳,一發現問題就要馬上解決。

- 客人根本不想用: 你花了大錢導入,結果客人還是習慣排隊用嘴巴點。這時候就要思考是不是推廣方式有問題?誘因不夠強?還是介面太難用?可以試著提供「線上點餐專屬優惠」來引導他們。

- 跟你在台灣的想像不一樣: 我看了一些國外的資料,他們很流行用 Facebook Messenger 或 WhatsApp 做點餐機器人,但這套在台灣就不一定行得通。台灣的優勢也是挑戰在於,幾乎人人都用 LINE,而且 LINE Pay 的普及率很高,這代表你的點餐、支付、會員卡可以全部綁在一起,形成一個強大的生態系。但反過來說,你也更被 LINE 這個平台綁住。

總之,導入 LINE 點餐機器人是個系統工程,不只是技術問題,更是管理問題跟行銷問題。我自己是覺得,對大部分中小店家來說,先不要想著一步到位,可以先從最痛的那個點開始解決。先求有,再求好。先讓訂單流程順起來,再來想怎麼玩行銷、做數據分析。畢竟,餐飲業的根本,還是把餐點做好,服務好眼前的每一個客人,你說是吧?

最後我想問問大家,如果你是餐飲老闆,你最希望點餐機器人幫你解決什麼問題?是人力、行銷還是成本?或如果你是消費者,你有用過哪家店的 LINE 點餐覺得超讚或超爛的嗎?在下面留言分享一下吧!