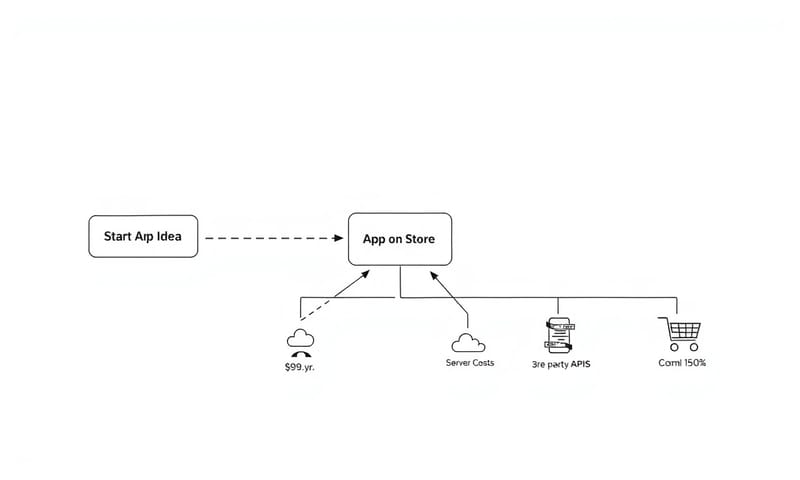

嗯...想做個 App,到底要花多少錢?

最近有朋友在群組問,想搞一個自己的 iOS App,丟到 App Store 上面,到底要準備多少錢。這個問題...嗯,說簡單也簡單,說複雜也蠻複雜的。🤔

簡單說,最基本、你絕對躲不掉的,就是給 Apple 的「過路費」,也就是 Apple Developer Program 的年費。這筆錢是每年都要繳的,才能讓你的 App 好好地待在 App Store 上面。

重點一句話

最最最基本的開銷,就是每年 99 美金的開發者帳號年費。對,是「每年」。💸

這筆錢,花得到底值不值?

很多人聽到每年都要繳錢就覺得有點...啊雜。不過老實說,這 99 美金(換算台幣大概三千出頭,看匯率)買到的不只是一個上架資格而已。你等於是買了進場的門票,拿到一整套蘋果的工具和服務。

你可以用 TestFlight 找最多一萬個外部使用者幫你測試 App,這在早期抓 Bug 超級重要。 還能用各種蘋果自家的服務,像是推播通知、iCloud 存儲、Apple Pay 金流...等等。 這些東西如果要自己從零開始搞,花的錢和時間絕對遠遠超過這 99 美金。

所以,把它當成是租一個全配的數位店面,好像就比較能接受了。😅

個人和公司帳號,有什麼不一樣?

好,決定要付錢了。接下來你會遇到第一個選擇:要申請「個人」帳號還是「公司/組織」帳號?這兩個費用都是一樣的,每年 99 美金,但差在哪裡呢?

- 個人 (Individual):最單純,用你自己的 Apple ID 就能申請,付錢之後很快就能開通。 缺點是,App 在商店上顯示的賣家名稱,會是你的「個人姓名」。如果你只是想上架個小工具或個人作品,這就無所謂。

- 公司/組織 (Company/Organization):如果你的 App 是代表一個品牌、一個工作室或一間公司,那肯定要選這個。 App 商店頁面會顯示你的公司名稱,看起來專業很多。而且,最重要的是,公司帳號才能邀請其他成員加入團隊,分權限協同開發。

不過,天下沒有白吃的午餐。申請公司帳號,就多了一道麻煩的手續:你需要先去申請一個叫做「鄧白氏環球編碼 (D-U-N-S Number)」的東西。 這是用來驗證你公司是真實存在的,有點像公司的全球身分證。透過 Apple 的開發者後台可以免費申請,但需要一點時間審核,快則一週,慢則可能更久。 所以如果打算用公司名義上架,這一步要提早規劃。

除了年費,還有哪些「隱藏成本」?

OK,99 美金處理完了,是不是就沒事了?嗯...太天真了。這只是門票錢,App 要能活著,還有很多地方要花錢。這些才是真正的大坑。

| 項目 | 個人帳號 (Individual) | 公司帳號 (Organization) | 備註 / 個人murmur |

|---|---|---|---|

| 年費 | $99 美元 | $99 美元 | 這兩個基礎方案費用一樣。 另外還有個給大企業用的企業方案 (Enterprise),一年 $299 美元,但那個不能上架 App Store,主要是給公司內部分發用的,一般人碰不到。 |

| 申請門檻 | 簡單,有 Apple ID 和信用卡就好。 | 需要鄧白氏編碼 (D-U-N-S Number),審核比較久。 | ...說真的,只是想趕快上架的話,個人帳號快多了。但為了品牌,還是得乖乖跑流程。 |

| 商店顯示名稱 | 你的個人姓名 | 你的公司名稱 | 這點差很多,用公司名字專業感 up up! |

| 團隊協作 | 不行,只能自己用。 | 可以,能邀請成員、分配不同角色。 | 人一多,這功能就是剛需了,不然帳號密碼传来傳去,超危險。 |

| Apple 抽成 (蘋果稅) | App 內購買或付費下載,會被抽 15% ~ 30%。 | 這才是大頭...年營收一百萬美金以下抽 15%,超過就 30%。雖然大家都在罵,但...規則就是這樣。 這也是為什麼有些 App 在 iOS 上會比較貴的原因。 | |

| 其他費用 | 伺服器主機、資料庫、第三方 API (如地圖、登入服務)、網域名稱...等。 | 這些才是錢坑啊!一個 App 如果需要後端支援,每個月幾千塊甚至上萬塊的伺服器費用跑不掉。 | |

別忘了,還有個東西叫「蘋果稅」

這部分要特別拉出來講。如果你的 App 是免費下載,裡面也沒有任何付費內容,那恭喜你,除了年費,Apple 不會再跟你多收錢。

但!只要你的 App 是付費下載,或者裡面有「App 內購買 (In-App Purchase)」的項目,比如訂閱、買道具、解鎖功能等等,那蘋果就要來抽成了。 這個抽成,就是大家常說的「蘋果稅」。

規則大概是這樣:

- 小型企業方案:如果你的 App 年營收(扣除抽成後)在 100 萬美金以下,可以申請加入這個方案,抽成會降到 15%。 大部分獨立開發者或小團隊都適用這個。

- 標準抽成:如果超過了 100 萬美金門檻,或是第一年之後的訂閱收入,抽成就是 30%。

這代表你每賺 100 塊,就有 15 或 30 塊要上繳給蘋果。這也是為什麼很多服務(像 Spotify 或 YouTube Premium)會引導你到他們的官網去訂閱,就是為了繞開這筆抽成。這筆費用對 App 的定價策略影響非常大,一定要先算清楚。 🤔

所以,我到底該怎麼評估?

嗯...想了這麼多,結論其實很簡單。

第一步,先確定你要用「個人」還是「公司」名義。這決定了你需不需要多花時間去跑 D-U-N-S 的流程。

第二步,把你 App 會用到的所有外部服務都列出來。比如,你需要資料庫嗎?需要後端伺服器嗎?會不會串接 Google Maps API 或其他要錢的服務?這些錢加總起來,可能遠比 99 美元年費還高。

第三步,思考你的收費模式。是完全免費?付費下載?還是 App 內訂閱?這會直接影響到你被「蘋果稅」抽走多少錢。

把這三筆帳算清楚,大概就能抓出你一年至少要花多少錢來「養」一個 App 了。別只盯著那 99 美金,後面的隱藏費用才是真正需要規劃的。不然 App 上架了,結果後端服務費用付不出來,那才真的尷尬...😮💨

聊了這麼多,換你說說看吧!如果你想做一個 App,你覺得哪個部分的費用最讓你卻步?是每年的年費,還是看不到盡頭的伺服器開銷,或是被抽 30% 的蘋果稅?在下面留言分享一下你的想法吧!