先說結論...

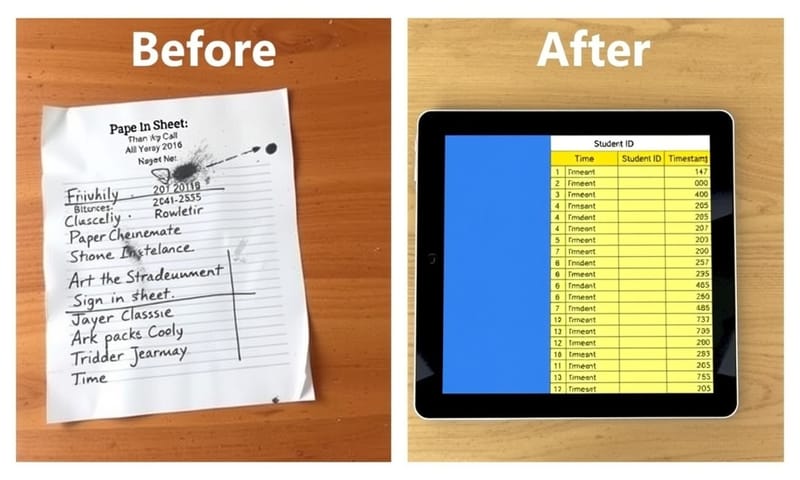

用QR Code點名,嗯...聽起來很方便,但說真的,重點不在於產生那個碼,而是怎麼防止學生代打卡。大部分的人都只做了第一步,就是弄個Google表單,然後轉成QR Code,但這樣其實漏洞百出。

為什麼大家都在用,但又常常做錯?

我看了一下,很多人就是教你開個Google表單,然後找個免費的QR Code產生器,把表單網址貼上去,一張圖片就出來了。 這樣做...不是不行,就是太單純了。靜態的QR Code代表網址永遠不變,學生把網址傳給還在宿舍的同學,一樣能填表簽到。這樣一來,點名的意義就沒了。

真正要解決問題,要想的是「動態QR Code」。 概念很簡單,就是讓每一次秀出來的QR Code都不一樣,或者是有時效性。可能五分鐘後就失效,這樣就大大降低了傳網址代簽到的可能性。 這才是關鍵,但設定起來就麻煩一點,這也是為什麼多數人乾脆不做的原因。

怎麼做:從最簡單到最安全的設定

好,那我們來想一下步驟。從最基礎的開始,再慢慢加上安全性的東西。

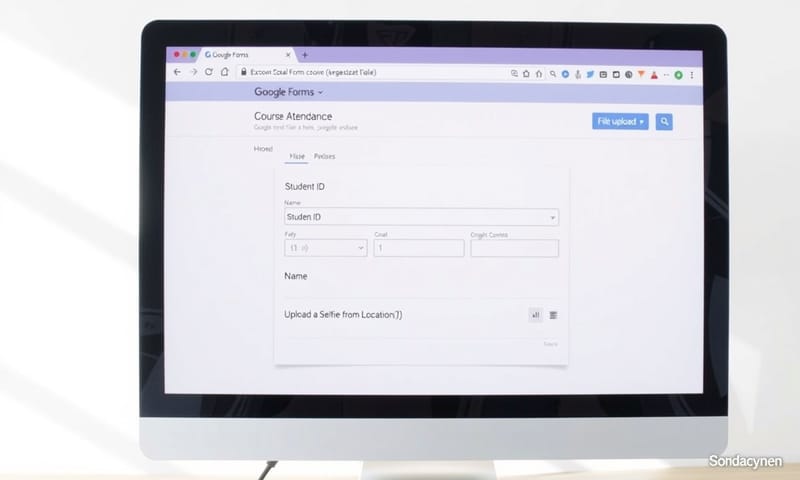

步驟一:最陽春的 Google 表單法

這大概是最常見的方法,幾乎不用錢。 就是建立一個Google表單,上面有姓名、學號之類的欄位。然後把表單的分享連結,丟到任何一個QR Code產生器,下載圖片,上課時秀在投影幕上。 優點是快,缺點就是我剛說的,沒辦法防作弊。

步驟二:加上一點點安全性

想讓Google表單安全一點,有幾個方向。一個是在表單設定裡,限制每個人只能回覆一次,而且需要登入Google帳號。 這樣至少能確保是用本人的帳號簽的。但如果同學之間都知道彼此的帳密...嗯,這又是另一個問題了。

另一個進階一點的,是找一些Google表單的外掛,或是用Google Apps Script自己寫一小段程式。例如,可以設定一個腳本,讓這個表單在特定時間後自動關閉回覆。或是更複雜的,產生有時效性的連結,不過這對一般老師來說,技術門檻有點高。

還有一個...算是物理性的防堵,就是要求學生簽到時要自拍一張上傳。 雖然有點麻煩,但至少能確認人在現場。不過這也要考慮隱私問題,不是每個學生都能接受。

市面上有哪些工具?選哪個比較好?

如果不想自己搞得那麼累,市面上有很多現成的系統,從免費到付費都有。 這些工具通常都把安全性考慮進去了。

| 工具類型 | 優點 | 缺點 | 適合誰 |

|---|---|---|---|

| Google 表單 + 手動產生器 | 幾乎零成本,設定超快。 大家都熟悉Google介面。 | 安全性最低,學生超容易代簽。 每次都要手動產生跟換圖。 | 嗯...預算極低、臨時需要,而且不太在意出席率真實性的小活動。 |

| 專業簽到 App (如 EventX, QRPASS) | 功能很完整,可以產生個人專屬或動態QR Code。 還能即時印名牌、發通知。 有些甚至支援離線簽到。 | 通常要錢,而且是訂閱制。第一次用要花點時間學習。 | 比較正式的會議、研討會,或是很重視出席率的大班級課程。 |

| 校園整合系統 (如 1Campus) | 直接跟學校的選課名單連動,老師不用自己建名單。 點名結果可以直接匯入成績系統。 | 這不是個人能決定的,要看學校有沒有導入。而且功能通常綁死,彈性比較小。 | 學校老師,前提是學校有買這套系統。 |

| 自己架設 (如用 Django) | 完全客製化,要什麼功能自己加。 資料全部在自己手上,最安全。 | 技術門檻最高,還要維護伺服器,根本是IT人員的工作。 | 有資訊背景、熱血、而且時間很多的老師...或社團。 |

會議跟教室用,想法有什麼不一樣?

雖然都是簽到,但情境差很多。

教室點名,最重要的就是「防弊」。 老師需要知道誰真的來了,因為這可能跟平時成績有關。所以,用動態QR Code或是有其他驗證機制的系統比較適合。

但如果是公司的會議或活動,重點可能是「效率」和「體驗」。 主辦方希望來賓能快速完成報到,不要卡在門口。 甚至可以做到掃描QR Code後,馬上印出名牌。 這種情況下,通常會在報名成功後,就把個人的專屬QR Code用Email寄給對方,到現場一掃就好。 安全性雖然也重要,但更在乎流程的順暢度。

可能會踩到的雷...還有怎麼辦

想得再好,現場總會有意外。比如說:

- 網路問題:活動場地在地下室,或是校園Wi-Fi突然掛了。網頁表單就完全打不開。有些專業App支援離線簽到,先把資料存手機,有網路再上傳,這點就很重要。

- 裝置問題:總會有人手機沒電、沒帶手機、或是手機相機壞了。所以一定要有備用方案,比如準備一台平板或電腦,讓工作人員手動幫他簽到。

- QR Code本身的問題:投影幕太暗、反光,或是QR Code印得太小、太複雜,都會讓手機很難掃描。 設計QR Code時,要確保對比度夠高,周圍留白要足夠。使用前自己一定要先測試掃掃看。

- 隱私和資安疑慮:這點在台灣好像比較少被討論,但在國外很重視。你用一個來路不明的App,等於是把所有簽到者的資料都交給它。 之前新聞也有報過,惡意的QR Code會把你導到釣魚網站或植入病毒。 如果是學校或企業,用Google表單這種相對可信的平台,或是由學校IT部門核可的系統,還是比較安心。 像香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)就有特別提醒,動態QR Code會比靜態的安全很多。

所以...該怎麼選?

說到底,沒有最好的方案,只有最適合的。如果你只是臨時要用,或是個位數的小班級,那Google表單加減用就好。但如果是人數多、需要長期使用,而且很在意出席真實性的情境,那還是花點時間研究一下專業的簽到App,或是看看學校有沒有統一的解決方案。 不要只為了看起來很潮而用,結果反而製造更多問題。

我自己覺得,最大的問題還是「作弊」。所以不管用什麼工具,核心都要圍繞在怎麼確認「這個人,在這個時間,真的在這裡」。

你覺得最大的挑戰是學生想辦法作弊,還是老師覺得設定這些工具太麻煩?可以在下面留言分享你的看法。