點餐機器人怎麼選?餐飲業者導入前必看的 5 大評估重點

今天要來聊聊點餐機器人。最近跟幾個開餐廳的朋友聊,發現大家都在焦慮這件事。一方面看到人力越來越難找,薪水也一直漲,好像不用科技不行了。 另一方面,又聽說有些店導入之後,反而更亂,最後摸摸鼻子又改回人工。說真的,這東西不是萬靈丹,選錯了比不用還慘。

所以,如果你也在考慮要不要弄個 LINE 點餐機器人或其他的自動點餐系統,這篇草稿,嗯,算是我自己整理的一些想法,希望能幫你少走點冤枉路。我不會跟你說哪個牌子最好,但會告訴你該從哪些角度去「想」。

為什麼有的店導入後反而更亂?

這點我覺得要先講。很多人以為買個系統、裝上去,從此就高枕無憂,服務生可以少請兩個。但現實是,我看過好幾個案例,導入初期,外場服務生跟內場廚房吵得不可開交。為什麼?

客人用機器人點餐,點了一堆奇奇怪怪的客製化要求,比如「麵要硬一點,但不要太硬」、「蔥多,但香菜不要」。機器人照單全收,單子丟進廚房,廚房師傅看到單子就火大:「這到底要怎麼做?」服務生也很無奈,因為他根本沒介入點餐過程。這種情況,在尖峰時段就是一場災難。

還有一個常見問題,就是系統不穩定。想像一下,週五晚上七點半,餐廳客滿,結果點餐系統當機。客人點不了餐,廚房也沒單子出,外場電話響不停,所有人都擠在櫃檯……光想就頭皮發麻。所以,導入失敗,常常不是機器人本身不好,而是大家對它的「期待」跟「現實」有落差,忽略了它跟既有工作流程的磨合。 美國那邊很早就開始玩這個了,從 2016 年達美樂的點餐助理 Dom 開始,到現在其實也發現,一個設計很爛、又沒辦法解決問題的機器人,比沒有還糟糕。

評估的五大重點到底怎麼看?

好了,抱怨完現實,我們來講講正事。如果你真的想導入,到底要評估哪些東西?我把它歸納成五個大重點,而且順序很重要。

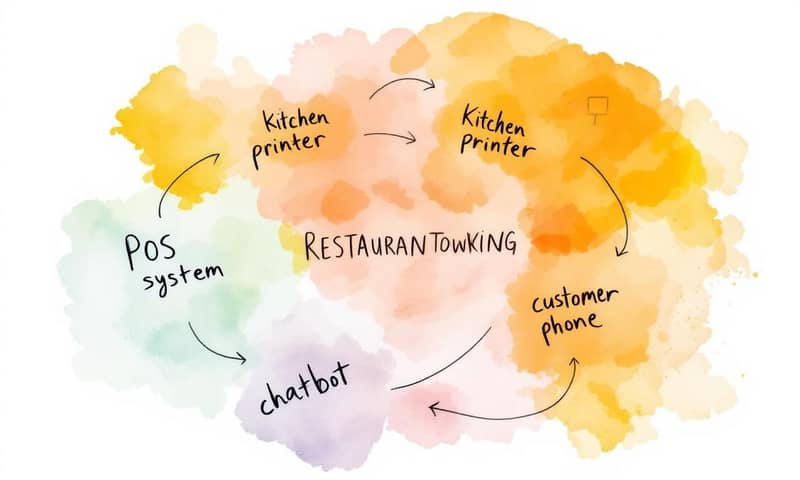

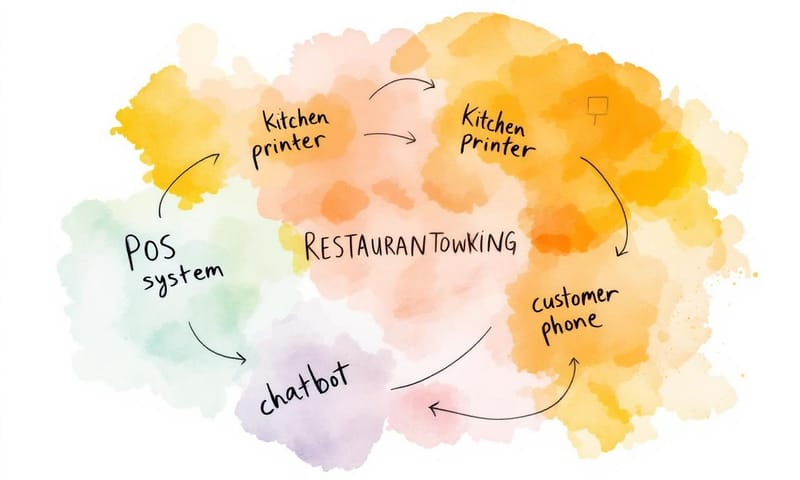

第一點:跟你的 POS 系統合不合?

這絕對是第一優先,也是最多人忽略的。點餐機器人只是「前端」,真正處理訂單、營收、庫存的是你店裡的 POS 系統。 如果這兩個東西串不起來,那就等於你有兩套獨立的系統,資料完全不通。

會發生什麼事?客人用 LINE 點完餐,你的 POS 機完全不知道。你得找個人去手動把 LINE 的訂單一筆一筆重新輸入到 POS 系統裡。這不是更浪費人力嗎? 所以,在考慮任何點餐機器人之前,請先問廠商:「你們能跟我現在用的 XXX 牌 POS 系統完美串接嗎?」所謂完美串接,至少要做到訂單自動拋轉、桌況同步、甚至會員資料也能互通。如果不行,我建議你直接跳過,看下一家。

第二點:客製化彈性有多大?

這就回到我一開始說的「麵要硬一點」的問題。每家餐廳的菜色和營運模式都不一樣。你的菜單是不是有很多客製化選項?例如手搖飲的甜度冰塊、牛排的熟度、火鍋的湯底選擇等等。

一個好的點餐機器人,後台設定應該要非常靈活。 你可以自己設定哪些品項可以客製化、選項有哪些、甚至某些特殊的客製化要求是否需要加價。如果一個系統的後台讓你覺得很死板,什麼都不能改,那它大概只適合品項非常單純的店家,像是只賣三種便當那種。對了,這點跟美國那邊的趨勢也不太一樣,我看資料說,他們很多系統是為了應付大規模連鎖店,所以標準化程度很高。 但在台灣,小店林立,口味變化多,客製化彈性就變得超級重要。

第三點:不只是初始費用,隱藏成本算過了嗎?

很多廠商報價時,會說一個很誘人的「設定費」或「月租費」。但魔鬼藏在細節裡。你一定要問清楚:

- 抽成費用: 是不是每筆訂單都要抽成?抽幾趴?這對利潤影響很大。

- 維護費: 系統更新、日常維護要不要另外收錢?

- 硬體費用: 是不是需要搭配特定的出單機、平板?這些硬體誰出錢?

- 訓練成本: 廠商有沒有提供完整的教育訓練?還是把手冊丟給你自己研究?員工學不會,再好的系統也沒用。

我聽過一個案例,老闆貪便宜選了一個年費超低的系統,結果每次系統出問題,工程師來一趟就要收三千塊車馬費,一年下來花的錢比買貴的系統還多。所以,別只看標價,要把「總持有成本」(Total Cost of Ownership)算進去。

第四點:行銷功能是助力還是雞肋?

現在的點餐機器人,很多都標榜不只是點餐,還能做行銷。 像是會員集點、發放優惠券、生日提醒、貼標籤分眾推播...等等。聽起來很美好,對吧?

但你要反過來問自己:「我有沒有人力和時間去經營這些功能?」如果你是個校長兼撞鐘的小老闆,每天忙著備料、炒菜都來不及了,你真的有空去後台設定複雜的行銷活動嗎? 如果沒空,那這些花俏的功能對你來說就是雞肋,只是讓你的月租費變貴而已。

反過來說,如果你是連鎖品牌,有專門的行銷人員,那這些功能就很關鍵。例如 Ocard 這類從顧客關係管理(CRM)起家的系統,它們的強項就在於會員經營和數據分析。 所以,重點是「適不適合」,而不是「功能多不多」。

第五點:出問題時,廠商多久能幫你解決?

這點我放在最後,但它可能最重要。餐飲業分秒必爭,尖峰時段系統掛掉 10 分鐘,損失的可能就是好幾千塊的營業額跟一堆客訴。 你必須確保你的系統供應商有即時的客服支援。

最好是「24H真人客服」,而不是那種只能寄 Email 或上班時間才能找到人的。 在簽約前,可以先測試一下他們的客服,假裝是客戶問一些笨問題,看看他們回應的速度和態度。一個好的廠商,會把你當成夥伴,而不是單純的買賣關係。

知名服務比一比:平台型 vs. 系統整合型

市面上的服務大概可以分成兩大類,一種是像 LINE 這種大平台,提供官方或合作夥伴的點餐模組,例如「快一點」、「你訂 Nidin」這些都是常見的服務商。 另一種是跟 POS 系統深度整合的,像是 iCHEF、微碧 WEIBY 這種。 這兩種沒有絕對的好壞,就像你要租百貨公司專櫃還是自己開一間獨立店面一樣。

| 比較項目 | 平台型點餐機器人 (如 LINE 串接服務) | POS 整合型點餐系統 |

|---|---|---|

| 導入速度 | 超級快,基本上申請帳號、設定好菜單就能上線。不太需要改動現有硬體。 | 比較慢,因為通常要連 POS 主機、出單機整套換掉或做深度整合。 |

| 整合程度 | 嗯...比較像外掛。跟 POS 的串接可能沒那麼順,有時候還是要手動處理訂單。 | 這就是它的強項了!從點餐、出單到結帳、報表,全部一條龍,資料不會斷掉。 |

| 客群來源 | 主要靠 LINE 本身的龐大用戶群,客人不用另外下載 App,使用門檻低到不行。 | 要靠店家自己導流,比如在店裡放 QR Code 請客人掃,或是透過社群宣傳。 |

| 成本結構 | 初期設定費可能不高,但很多是採月租費 + 訂單抽成。長期下來費用蠻可觀的。 | 初期硬體和設定費可能是一大筆錢,但後續通常是固定的月租或年費,比較沒有抽成問題。 |

| 適合對象 | 想快速開始線上接單、還不想花大錢換 POS 的小型店家、或是以外帶外送為主力的店。 | 重視營運效率、數據整合、想做深度會員經營的餐廳,特別是連鎖品牌。 |

老實說,點餐機器人有哪些限制?

就算你選對了系統,也要有心理準備,機器人不是萬能的。它沒辦法像一個資深服務生那樣,看到熟客就熱情打招呼、觀察客人的表情來推薦菜色,或是處理複雜的客訴。 機器人能做的是「效率」,但「溫度」這件事,還是要靠人。

另外,過度依賴自動化也有風險。如果員工都習慣了讓機器人處理訂單,久了可能會失去解決突發狀況的能力。所以,我的建議是,把機器人當成一個「最得力的助手」,而不是想完全取代人力。讓它去處理那些重複、繁瑣的點餐、結帳工作,把寶貴的人力解放出來,去做更有價值、更有溫度的服務。

常見錯誤與修正

最後,整理幾個新手老闆最常犯的錯:

- 錯誤一:只看價格,不看價值。

修正:不要只問「多少錢」,要問「能幫我解決什麼問題?」、「長期來看能幫我省下多少錢或多賺多少錢?」。 - 錯誤二:以為裝了就沒事,忽略後續優化。

修正:定期去看後台數據,哪些餐點賣得好?客人在哪個步驟容易放棄點餐?根據數據不斷去優化菜單和流程。 - 錯誤三:沒有引導顧客使用。

修正:初期一定要有店員在旁邊親切地引導顧客如何使用,並強調這樣點餐的好處(例如可以慢慢看、不用等店員)。當顧客體驗到方便之後,自然就會習慣。

總之,導入點餐機器人是個趨勢,但它更像一場營運流程的再造工程,而不是單純買個工具。想清楚以上這幾點,應該能讓你少繳很多學費。希望這些雜亂的想法對你有幫助啦。

對了,你用過最糟或最棒的點餐機器人體驗是什麼?在下面留言分享一下,讓其他老闆們參考!