先說結論

嗯... 最近很多人在問,想做個 App,但又不會寫程式,該怎麼辦。市面上有很多那種,所謂的 No-Code、無程式碼平台。聽起來很棒,拉一拉、點一點,App 就出來了。但... 事情沒那麼簡單。

我想了很久,該怎麼說比較好。簡單講,選哪個平台,其實不是看它功能有多強、多炫,而是要看你... 你自己,想用這個 App「走多遠」。是想先試個水溫?還是要做個能賺錢的生意?這兩種情況,選的工具會完全不一樣。

為何多數推薦文都沒說到重點?

我看了一些網路上的文章,大部分都在比較功能... 哪個可以做這個、哪個可以做那個。但我覺得,那些都不是最重要的。真的,最重要的,是那些文章沒寫出來的「坑」。

比如說,他們很少提到「長期維護」的問題。一開始用模板,很快,可能幾天就做出來了。但一年後呢?平台改版了,你的 App 壞了怎麼辦?或是你想加個新功能,結果發現這個平台根本不支援,那就卡住了。

還有一個,就是「使用者類型」。一個開咖啡店的老闆,他可能只需要一個簡單的預約 App。跟一個想做下一個 Instagram 的創業者,他們需要的工具,複雜度天差地遠。 大部分的推薦文,都把這些人混在一起談,我覺得... 嗯,不太對。

最後是資料。特別是如果你在台灣做生意,你的客戶資料要放哪裡?很多國外的平台,伺服器都在美國或歐洲。 這有沒有符合台灣的法規?有沒有隱私的問題?這些都是一開始就要想清楚的,不然以後會很麻煩。

好,那我們來看看這幾款工具

講了這麼多,還是要來實際看看有哪些選擇。我不會把所有功能都列出來,那樣太無聊了。我只講我對它們的...嗯...印象,和我自己覺得的重點。

我大概會提到這幾個:Bubble、Adalo、Glide、Softr、AppGyver,還有一個比較特別的 Retool。這些在國外的討論度都蠻高的。

- Bubble:如果你想蓋一棟房子,Bubble 給你的不是積木,是水泥、鋼筋、磚頭。自由度超級高,幾乎什麼都能做,但...學習曲線也非常非常陡。 你可能要花好幾個月才能真正上手。 它比較適合做複雜的網站應用 (Web App),而不是手機 App。

- Adalo:這個就比較像樂高了。它有很多預設好的組件,讓你拼出一個看起來很漂亮的原生 App。可以直接上架到蘋果的 App Store 或 Google Play。 對新手來說,比 Bubble 友善很多。 但缺點就是,你只能用它給你的那些樂高積木,自由度比較受限。

- Glide:這個超酷,它可以直接把你的 Google Sheet 或 Excel 表格,變成一個 App。 真的,就是這麼直接。所以它非常適合做一些... 資料展示型的應用,比如公司內部的通訊錄、庫存管理工具等等。 速度很快,但如果你的邏輯一複雜,它可能就應付不來了。

- Softr:它跟 Glide 有點像,也是專門把現有資料變成應用的。但 Softr 更專注在做「網站型」的工具,像是客戶後台 (Client Portal) 或內部儀表板。 它的強項是跟 Airtable 整合得很好。

- AppGyver (現在叫 SAP Build Apps):這個... 情況有點複雜。它以前是個超佛心的平台,完全免費,功能又強大。 但自從被 SAP 收購之後...嗯...方向變了。 現在它更偏向跟 SAP 自家的企業系統整合。雖然還有個免費的社群版,但感覺更新變慢了,未來充滿了不確定性。

- Retool:這個比較硬核一點,它主要是給工程師用的,用來快速搭建公司「內部」的管理後台。它不是完全的 No-Code,更像是 Low-Code,就是說你可以寫一點點程式碼來擴充功能。所以如果你完全不懂程式,這個可以先跳過。

來,我們直接做個比較表吧

光說可能很模糊,我弄個表格,把我自己的看法放進去。這不是什麼官方數據喔,這比較像是我... 嗯... 自己消化過的感覺。

| 工具名稱 | 我覺得最適合誰 | 學習曲線(我的感覺) | 真正的成本在哪 |

|---|---|---|---|

| Bubble | 有耐心、想挑戰極限的創業者。想做一個功能超複雜的網站,而且不急著上線的人。 | 非常高。 像在學一門新的語言,不是開玩笑的。你要懂資料庫邏輯。 | 時間成本。還有... 當你的使用者一多,它的收費是跟著「工作量單位 (Workload Units)」算的,這個... 有點難預估,可能會突然變很貴。 |

| Adalo | 想做一個「看起來像App Store下載的」原生App,而且功能需求很明確的人。例如做個預約、會員卡之類的。 | 中等。比 Bubble 簡單,但還是要花點時間搞懂它的邏輯。 | 功能限制。當你想加一個它沒有的功能時,你就卡住了。還有,它的數據儲存量給得不算多,要加購。 |

| Glide | 小公司老闆、部門主管。手邊已經有整理好的 Excel 或 Google Sheet,想快速變成一個內部工具給團隊用。 | 低。 真的,如果你會用試算表,你大概半天就能弄出點東西。 | 資料庫的限制。它的一切都繞著你的試算表轉,所以如果你的資料結構很複雜,Glide 會變得很慢,甚至跑不動。 而且...它的付費方案不算便宜。 |

| Softr | 自由工作者、小型團隊。需要一個給客戶看的後台,或是會員專屬內容網站。 特別是你已經在用 Airtable 的人。 | 低。跟 Glide 差不多,都是從資料出發,介面很直覺。 | 它比較偏向做「網站」。如果你堅持要做一個手機 App 的體驗,它可能不是最適合的。 |

| AppGyver (SAP Build Apps) | ...說真的,我現在不太確定。也許是本來就在用 SAP 系統的大公司?或是想找免費方案的學生? | 中高。它的介面功能很多,但邏輯有點繞。 | 不確定性。社群版感覺被放生了,很多教學都是舊的。 你不知道它明年還會不會在,或會不會突然全面收費。 這種風險... 蠻高的。 |

| Retool | 有工程師的團隊。他們只是想省時間,不想從零開始刻一個後台。 | 對普通人來說極高。對工程師來說,中低。 | 它就是要你懂一點程式 (主要是 JavaScript 跟 SQL)。所以這不是真的「無」程式碼。 |

挑一個深入看看:用 Glide 串個 Google Sheet 感覺一下

好,我們來想像一下。假設我是一家小型選物店的老闆,我想做一個 App 給我的 VIP 客戶,讓他們看最新的商品,還有專屬的折扣碼。我手邊已經有一個 Google Sheet,裡面有商品名稱、照片連結、價格、跟 VIP 客戶名單。

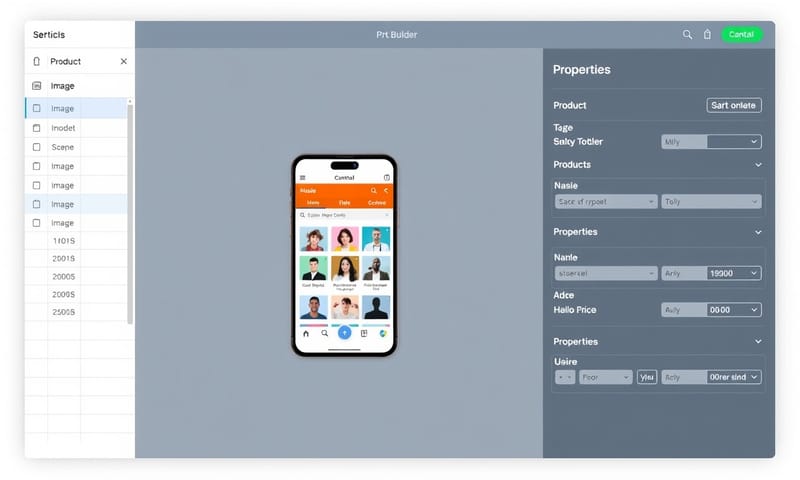

這時候用 Glide 就超快。我只要把這個 Google Sheet 授權給 Glide,它會自動讀取裡面的欄位,然後... 啪!一個基本的 App 雛形就出來了。 它會自動產生一個商品列表,點進去有商品詳情。我幾乎不用做什麼事。

然後,我可以在 Glide 的編輯器裡,用拖拉的方式調整版面。 比如說,我想讓商品圖片大一點,或是把價格的字體改個顏色。這些都是點幾下滑鼠就能完成的事。我甚至可以加上一個「只顯示給 VIP」的篩選條件,這樣普通用戶就看不到某些特殊商品了。

整個過程... 可能真的不用半小時。這就是 Glide 迷人的地方,它讓你「立即」看到成果。但前提是,你的需求很單純,而且你的資料一開始就整理得很乾淨。

但...「無程式碼」的坑其實在這裡

聽起來很美好,對吧?但天下沒有白吃的午餐。無程式碼的方便,是用「自由度」和「控制權」換來的。

第一個坑,就是「平台綁定」。你用哪個平台做 App,你的 App 就永遠離不開那個平台。你沒辦法把程式碼下載回來,自己修改,或搬到別的地方去。如果哪天這個平台倒了,或是它決定漲價三倍... 那你只能... 嗯,認了。或是重做一個。

第二個坑,是「效能與擴充性」。一開始,你的 App 只有 10 個用戶,跑起來很順。但當你有 1000 個、10000 個用戶的時候呢? 大部分的無程式碼平台,在處理大量資料或高併發請求時,都會變得很慢,甚至崩潰。 因為它的底層架構不是為了那種規模設計的。

再來,就是我前面提到的「資料隱私」。這點跟我們在台灣的感受很不一樣。像很多歐美用戶,他們可能很習慣資料存在 AWS 或 Google Cloud。但在台灣,有些傳統產業的老闆,或是處理敏感個資的行業,會非常在意資料是不是放在「自己看得到」的地方。 這種情況下,選擇國外的 No-Code 平台就要非常小心,必須去看清楚它的服務條款。相對的,台灣也有一些在地廠商,像是 TurboPlus 或 Ragic,他們就主打中文支援和在地化服務,但可能在國際社群資源上就比較少。

最後一個,是「隱藏成本」。很多平台都說有免費版,但免費版通常限制很多。 可能只能 50 筆資料,或是 App 上會掛著平台的 Logo。當你真的要把這個 App 當作一個正式的生意來經營時,你就會發現,你必須升級到付費方案,而且... 那些方案往往不便宜。 特別是像 Bubble 那種按用量計費的,成本很難抓。

所以,我該怎麼選?

說了這麼多,好像把 No-Code 講得很不堪。也不是啦... 我只是覺得,在使用之前,要想清楚。它是一個「加速器」,不是「萬靈丹」。

所以我的建議是這樣:

- 如果你只是有個點子,想快速驗證它可不可行 (做個 MVP):那選 Glide 或 Softr。用最快的速度,把核心功能做出來,拿去給你的目標客戶試用。 不用管漂不漂亮,重點是驗證這個「需求」存不存在。成本最低,速度最快。

- 如果你是個體戶或小店家,需要一個簡單的工具來改善你的流程:一樣,Glide 或 Adalo 很適合。例如做個預約系統、會員集點卡、作品集展示。 這些需求很固定,不太會變,用模板改一改就很好用了。

- 如果你想做一個平台型的生意,想做下一個 Airbnb 或 Uber:...說真的,那還是去學寫程式,或是找個技術合夥人吧。用 Bubble 或許可以做出原型,但當你的生意要開始規模化時,你絕對會遇到我前面說的那些坑。 到時候要整個換掉,那個成本更高。

總之,不要先去想「我要做一個 App」。要去想「我要解決什麼問題」。從問題出發,你才會知道,你到底需要的是一把瑞士刀,還是一整套的工具箱。

嗯... 大概就是這樣吧。這東西沒有最好的,只有最適合你的。你最看重的是開發速度、設計彈性,還是未來的擴充性?想一想這個問題,答案可能就出來了。