Google App 上架,真的只要付 25 美金就搞定?

今天來聊聊很多人在問的,把 App 放上 Google Play 商店到底要花多少錢。我直接說結論:表面上,是的,你只需要付一次 25 美金的註冊費。 對,你沒聽錯,是一次性費用,不是像蘋果(Apple)那樣每年都要繳 99 美金的「年費」。 換算台幣大概... 七百多塊吧?聽起來超便宜,對吧?但老實說,這 25 塊美金,比較像是買了一張入場門票,真正的「開銷」跟「麻煩」,在你付完錢之後才正要開始。

我自己是覺得,大家太專注在這個 25 美金的數字上,反而忽略了後面更花時間、也可能更花錢的隱藏成本。 特別是 Google 在 2023 年底推出一個超重要的更新之後,個人開發者的上架流程變得比以前複雜多了。

先別急著付錢!那個新的「20 人測試」規定是怎麼回事?

這件事我覺得最重要,所以要先講。如果你是 2023 年 11 月 13 日之後才註冊的「個人開發者帳號」,那你現在面臨一個新規定:你的 App 在正式上架前,必須先進行封閉測試,而且要找到至少 20 個人,連續幫你測試 14 天。 對,20 個人,還要連續 14 天,一個都不能少。 期間如果有人中途退出再加入,那個天數是不能累計的,必須是連續不斷的 14 天。

這規定一出來,說真的,對很多獨立開發者或小團隊根本是個災難。 以前可能自己找三五個朋友幫忙點一點、測一下就送審了,現在要去哪裡生出 20 個願意連續兩週幫你測試 App 的人? 這背後的人情壓力、溝通成本,甚至是你可能得花錢請人測試的費用,早就遠遠超過那 25 美金的註冊費了。 Google 的出發點是好的,他們想藉此過濾掉一些品質低劣或詐騙性質的 App。 但對我們這種資源有限的開發者來說,這門檻真的... 蠻高的。所以,在你想著「只要 25 美金好便宜」的時候,請先想想你那 20 個測試者在哪裡。

好吧,如果我能搞定 20 個人,註冊流程是怎樣?

假設你已經克服了最大的難關(也就是找到 20 個活人),那接下來的註冊流程就相對單純了。大致上就是幾個步驟,不過中間有些細節還是要注意。

簡單講,流程是這樣:

- 準備一個 Google 帳號: 廢話但還是要說。最好是用一個專門的帳號,不要跟你平常的私人 Gmail 混在一起,免得之後管理混亂。

- 前往 Google Play Console: 這是所有開發者管理 App 的後台,直接 Google 搜尋就有了。

- 選擇帳戶類型: 這邊有「個人」和「機構」兩種。 如果你是自己開發,就選個人;如果是公司行號,強烈建議選機構,雖然麻煩一點,但對品牌形象比較好。 我們等下會再細說機構帳戶的差別。

- 填寫資料與驗證: 這一步超級重要!你要填寫開發者名稱(會顯示在商店頁面上)、聯絡 Email、電話等等,然後系統會要求你驗證。 這裡提供的資料,特別是姓名和地址,一定要跟等下要上傳的身分證明文件一模一樣,不然很容易被駁回。

- 支付 25 美金: 拿出你的信用卡吧。支援 Visa、MasterCard 這些主流卡片。 付款成功後,基本上帳號就建立了。

- 身分驗證(Identity Verification): 付完錢還沒完!Google 會要求你上傳身分證件,像是護照或駕照,來證明你確實是這個人。 這一步是為了防止有人濫用帳號。照片一定要清晰、完整、不能有反光,很多人卡關都是因為照片不合格。

整個流程走完,官方是說審核最多可能要 7 天,但通常一兩天就會有結果。 都通過之後,你才算真正擁有一個可以發布 App 的開發者帳號。

重頭戲來了:25 美金以外,真正的「隱藏成本」有哪些?

好,我們回到現實面。入場券買了,不代表看電影不用錢。App 上架也是一樣的道理。那 25 美金真的只是個開始,後面還有很多你可能沒想過的開銷。 我把它們大概分成幾類:

| 成本項目 | 說明與我的碎碎念 | 費用類型 |

|---|---|---|

| 開發者帳號註冊費 | 就是那 25 美金啦,門票錢,付一次就好。 | 一次性 |

| 測試人力成本 | 前面說的 20 人/14 天封測,這才是大魔王。你欠的人情債、請客吃飯的錢,或是真的花錢找人測的費用,算一算可能很可觀。 | 變動成本 |

| 硬體/裝置成本 | 你總不能只用模擬器吧?買幾台不同品牌、不同 Android 版本的實體手機來測試,也是一筆開銷。 | 固定資產 |

| 伺服器與後端服務 | 如果你的 App 需要連網、存資料,那就要租伺服器、資料庫 (例如 Google Cloud Platform 或 AWS)。 用戶一多,這費用會跟著水漲船高,而且帳單來了真的會嚇到。 | 持續性/訂閱制 |

| 第三方 API 費用 | 地圖、金流、天氣... 很多酷炫功能都是串接別人的服務 (API)。這些服務很多都是用量計費,超過免費額度就要開始掏錢了。 | 變動成本 |

| 交易抽成 (平台分潤) | 如果你的 App 有付費下載、App 內購買或訂閱功能,Google 會抽 15% 到 30% 的手續費。 雖然 Google 現在對小型開發者有優惠,年收入 100 萬美金內只抽 15%,但這筆錢還是要算進去。 | 分潤制 |

| 行銷推廣費用 | App 上架了,沒人知道也沒用。買廣告、找網紅合作、做內容行銷... 這些都是為了讓 App 被看見,也都是錢。 | 變動成本 |

所以你看,把一個 App 從無到有、上架再到持續營運,那 25 美金真的只是其中最小的一筆支出。 規劃預算時,千萬不要只盯著註冊費看,不然真的會被後續的帳單搞到崩潰。

跟隔壁棚比一下:Google vs. Apple 的收費哲學

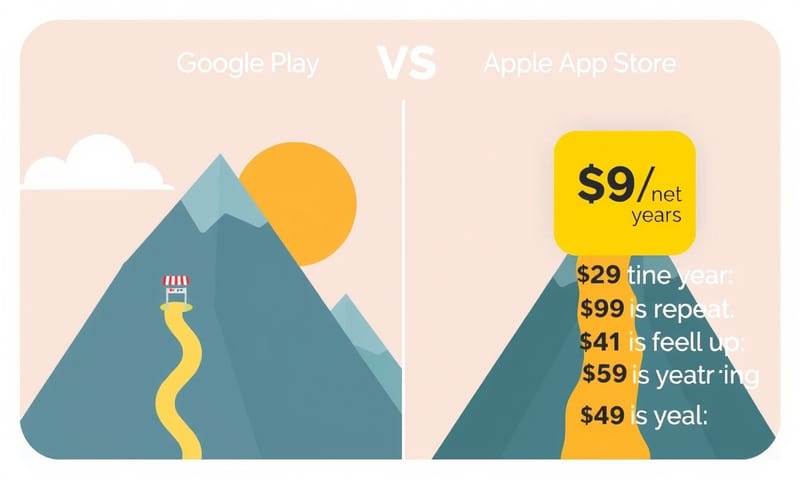

說到 App 上架,就不能不提 Apple 的 App Store。這兩個平台的收費模式,可以說完全體現了它們不同的公司文化。

- Google Play: 一次性 25 美金註冊費,終身有效。 門檻低,鼓勵大量開發者加入,有種「大門敞開,隨你發揮」的感覺。但因為太開放,所以後來才要用像 20 人測試這種手段來加強品質控管。

- Apple App Store: 每年 99 美金的會員費。 如果你今年不續費,就算你架上的 App 還在,你也無法更新,甚至有些服務會被中斷。這就像是繳年費的會員俱樂部,門檻比較高,審核也以嚴格出名。他們從一開始就想用價格篩掉一批玩票性質的開發者。

簡單來說,Google 像是跟你說「你先繳個報名費進來玩,之後看表現」,而 Apple 則是「想進來?先繳年費證明你的決心」。 兩種模式沒有絕對的好壞,端看你的產品策略和預算。如果你的資金有限,想先試試水溫,那 Google Play 的低門檻肯定比較友善。

我是公司,該申請「機構帳戶」嗎?有什麼差?

前面提到帳號有分「個人」和「機構」。如果你是代表一間公司、工作室或任何法人實體,我強烈建議你走「機構帳戶」的流程,雖然它真的比較麻煩。

主要的差別在於「驗證方式」和「商店頁面顯示」。

- 驗證方式: 個人帳戶是用身分證/護照驗證。 機構帳戶則需要提供一個叫做「鄧白氏環球編碼 (D-U-N-S Number)」的東西。 這是國際通用的企業身分識別碼,可以免費去鄧白氏的網站申請。 Google 會透過這個編碼來確認你的公司是合法存在的。

- 商店頁面顯示: 這點最重要。個人帳戶上架的 App,開發者名稱會顯示你註冊時的「個人姓名」。 機構帳戶則會顯示你的「公司名稱」。 對使用者來說,看到一個正式的公司名稱,信賴感絕對遠大於看到一個陌生人的名字。

申請機構帳戶的流程,除了要多搞定那個鄧白氏編碼之外,其他步驟跟個人帳戶大同小異。 雖然多了一道手續,但為了品牌形象和用戶信任度,這一步絕對值得。這點在台灣申請跟在國外申請都是一樣的,Google 的政策是全球性的,只是台灣的公司要去申請鄧白氏編碼時,要找台灣的鄧白氏分公司處理。

常見問題與誤解釐清

最後,整理一些我常被問到的問題,一次幫大家釐清觀念。

Q1:所以 Google Play 真的沒有年費嗎?

A:對,真的沒有。就是一次性的 25 美金註冊費。 不要再被一些過時的文章或謠言誤導了。

Q2:如果我的 App 被拒絕上架,25 美金會退我嗎?

A:不會。這 25 美金是帳號的註冊處理費,跟你的 App 能不能成功上架無關。 所以送審前,請務必詳讀 Google 的開發者政策,減少被退件的機率。

Q3:我可以一個帳號上架很多個 App 嗎?

A:可以。只要你付了一次 25 美金,你就可以用這個帳號發布無限多個 App,前提是它們都得符合規範。

Q4:20 人測試的規定,對舊帳號有影響嗎?

A:目前這個規定主要針對 2023 年 11 月 13 日後建立的「新」個人帳戶。 如果你的帳號是在那之前就創立的,暫時不受影響。但...天曉得 Google 哪天會不會又改政策,所以還是有心理準備比較好。

所以,重點不是 25 美金,而是你的「決心」

講了這麼多,我想表達的核心觀念其實很簡單:不要再把 Google Play 上架成本簡化成「只要 25 美金」。這筆錢只是讓你取得參賽資格的報名費而已。

從新規定的 20 人測試門檻,到後續維運、行銷的持續投入,你會發現,時間、心力、以及真正的金錢成本,遠比想像中高得多。 Google 透過這些不斷演進的政策,其實也是在告訴所有開發者:我們歡迎你來,但請認真對待你的產品和你的使用者。

與其糾結在 25 美金跟 Apple 的 99 美金哪個划算,不如先問問自己:我準備好為了這個 App,投入多少資源?我找到那 20 個願意幫我測試的朋友了嗎?當你想清楚這些問題,那 25 美金,真的就只是個微不足道的數字了。

那你呢?在開發或上架 App 的過程中,你遇過最意想不到的成本是什麼? 是找人測試的困難,還是伺服器費用暴增的震撼?在下面留言分享你的故事吧!