嗯...今天要來聊聊...就是,最近如果你覺得網站流量很不穩,上上下下的,真的,你不是一個人。我自己的站也是這樣。

Google 說什麼七月的核心更新在 17 號就結束了...但說真的,我看數據開始大亂鬥,都是那之後好幾天的事。所以,這個...Google 地震,感覺還沒完全停下來。大家先抓穩了。

但有趣的是,就算流量這樣亂跳,網站的收入...嗯,其實還是可以很不錯。這可能跟你想的不太一樣。我直接給你看數字,七月這一個月,網站大概賺了...差不多兩千五百多塊美金。雖然比六月少了一點點,六月那時候有到快三千,但考慮到演算法這樣搞,有這個成績,老實說,我自己是蠻滿意的。

所以,到底發生了什麼事?

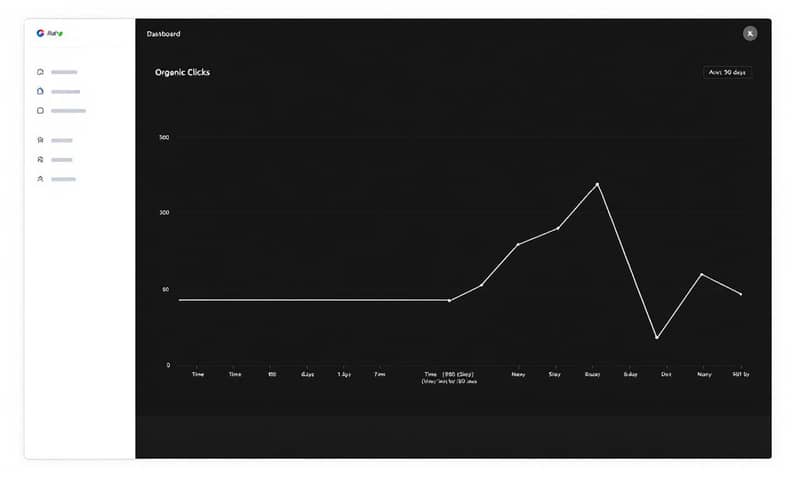

好,直接看證據。下面這張圖,是我 Google Search Console 後台的數據,你看過去三個月的流量變化。

很明顯吧,在六、七月的時候,曝光跟點擊都有個凹下去的地方。這就是被 Google Core Update 掃到的結果啦。現在點擊有慢慢爬回來,但你說要完全穩定...我覺得還太早。還在觀察期。

但,但,我覺得最重要的一點是,很多人看到流量掉了就開始恐慌。我自己是覺得,真的不用太緊張。因為重點從來就不是只有流量數字而已啊。

真正重要的是,你的網站有沒有帶來實質的東西?比方說,客戶的詢問、產品的轉換、實際的銷售...任何對你生意有幫助的目標。如果這些東西還在,那流量掉一點,真的,就只是個過程。

這段時間我其實也沒做什麼很神奇的事,就是繼續做那些本來就有效的事情:寫對大家有幫助的內容,然後鎖定那些...嗯,所謂的「能賺錢的關鍵字」。你知道的,就是那種搜尋量還不錯,但競爭又沒有到血流成河的字。這種字才是我們這種個人或小團隊可以 реально 搶到排名的地方。

從「個人部落格」到「內容品牌」的轉變

這個月除了應付 Google,我花最多時間的,其實是在「改造網站」。這聽起來很像在做裝潢,某種程度上也沒錯啦。

我正在慢慢把這個網站從一個「我的個人部落格」,轉變成一個可以獨立存在的「品牌」。這差別很大...這意味著整個網站的訊息、設計、架構,都要重新思考過。不再是「我」覺得、而是「這個品牌」主張什麼。

說到這個,我就想到很多人在經營內容時,會卡在一個地方。我把它整理成一個...嗯,一個對比,你就懂了。

| 面向 | 以前的「部落格」思維 | 現在的「品牌」思維 |

|---|---|---|

| 內容主題 | 就...我想寫什麼就寫什麼。今天想開箱,明天想寫遊記,很隨性。 | 主題要超級聚焦。要思考「誰是我的讀者?」、「他們需要什麼?」,然後系統性地去規劃內容。 |

| 網站語氣 | 全部都是「我認為」、「我覺得」。整篇文章都是我的個人日記。 | 語氣要一致,但要把「我」拿掉一點。變成「我們建議」、「你可以試試」,感覺更客觀、更像一個可靠的資訊來源。 |

| 設計與架構 | 套個喜歡的版型就好,文章丟上去,沒了。反正有內容最重要嘛。 | 設計本身就是溝通的一部分!首頁、關於頁面、分類頁,都要精心設計,引導使用者找到他們要的東西。不是塞給他,是引導他。 |

| 成功指標 | 流量!流量!還是流量!今天有沒有比昨天多100人? | 流量是過程,不是目的。更關心轉換率、讀者停留時間、還有最重要的...有沒有真的解決讀者的問題。 |

你看,這個轉變真的不只是換個皮而已,是整個腦袋都要換掉。我用的是 Elementor,所以改版面很快,但我花最多時間的其實是在「琢磨文案」。每一句話都要想,這是不是一個「品牌」會說的話。真的蠻燒腦的。

七月我具體做了哪些內容更新?

光說不練太空泛了。我直接講我這個月針對「內容」做了哪些調整,這些調整都扣著上面說的「品牌化」和「應對演算法」的思路。

首先,我把我網站上表現最好的那篇「AI SEO 工具」文章,整個大翻新。這很重要。我把一些...說真的,現在已經不怎麼樣的工具給拿掉了,然後把每個工具的介紹都重寫。為什麼要這樣做?

第一,給讀者最新的、真正有用的資訊。第二,這其實也是在跟 Google 溝通。Google 現在超看重 E-E-A-T,特別是 Experience(經驗)跟 Expertise(專業)。你把過時的東西拿掉,換上你親自用過的心得,這就是在證明你的專業和經驗啊!不是只會堆關鍵字。

再來,我也重寫了那篇 Semrush 的評測文。他們過去一個月改版超大,整個產品線都拆開了。以前是...嗯,一個大全餐,不管你用不用得到,反正你全都要買。現在它可以讓你分開訂閱,你只需要 SEO 功能,就買 SEO 的就好。我自己是蠻喜歡這種改變的,比較有彈性。

喔對了,他們還推出了一個新的 AI Toolkit,蠻酷的,可以追蹤你的品牌在 AI 搜尋結果(像 Perplexity 或 Google SGE)裡是怎麼被呈現的。這個值得觀察。

還有一篇是...啊,我之前寫過一篇關於 Search Atlas 的評測文。這是一個比較新的 AI SEO 工具,但它的野心很大,直接對標 Ahrefs 跟 Semrush 這種大咖,但價格又親民很多。如果你有預算考量,或者你是個人創作者,我覺得這類工具的出現是個好消息。多點選擇總是好的。

說到這些評測和推薦,不免要提到「業配」跟「聯盟行銷」。我自己是覺得,誠實最重要。像在美國,FTC(聯邦貿易委員會)對這塊管超嚴,你只要有收錢或是有分潤,就必須在最明顯的地方標示清楚,不能藏在頁尾小小的字裡面。那在台灣,雖然主要是由公平交易委員會來管,法規細節可能不太一樣,而且比較多是事後有人檢舉才查,但那個精神是一樣的:不要欺騙你的讀者。我自己是只要有合作,一定會在文章開頭就講明白,這是一種尊重吧。

所以,結論是什麼?

好像講了蠻多...總結一下我的心得好了。

第一,演算法更新是常態,流量波動也是。不要看到數字掉了就崩潰。回頭去看看你的「商業目標」有沒有達成,那才是最重要的北極星。

第二,把你的網站當成一個「品牌」去經營,而不只是你的「部落格」。這會改變你做所有決策的思維,從內容、設計到你跟讀者的互動方式。

第三,內容不是寫完就沒事了。定期回去「更新」跟「優化」你最重要的那些文章,投資報酬率,有時候比寫十篇新文章還要高。這也是向 Google 和讀者證明你專業度最直接的方法。

大致上就是這樣吧。接下來幾個月,我應該還是會繼續優化網站,然後觀察這次更新到底穩定下來了沒。有什麼新發現再來分享。

換你說說看了:

在經營自己的網站或內容時,你覺得「追求高流量」和「達成實質轉換(例如訂單、名單)」,哪一個讓你更有成就感?或更焦慮?在下面留言分享你的看法吧!