最近超多朋友、客戶都在問一個很新的問題:「欸,我們公司…在 AI 搜尋裡面看得到嗎?」

這問題真的問到骨子裡了。說真的,以前我們做 SEO,就是想辦法讓網站在 Google 搜尋結果那堆藍色連結裡排到最前面,對吧?但現在…遊戲規則好像有點不一樣了。

你大概也感覺到了,Google 開始在搜尋結果最上面放一個叫做 [AI Overviews] 的東西,直接給你一個整理好的答案。這玩意兒一出來,很多網站的自然流量直接掉了三成到七成,超誇張。我自己是覺得,這不是危言聳聽,而是正在發生的事。以前是爭排名,現在是爭「AI 會不會鳥你」。

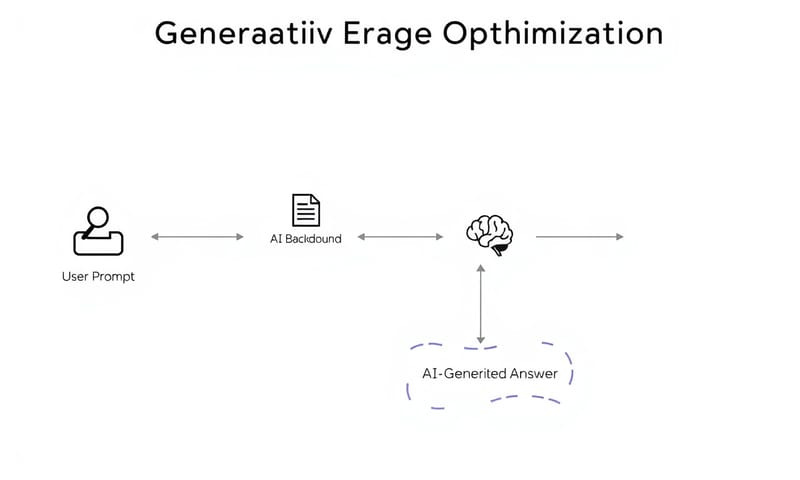

所以,一個新的名詞就跑出來了,叫做 GEO (Generative Engine Optimization),生成式引擎優化。聽起來很 fancy,但簡單講,就是怎麼讓你的網站內容,變成 AI 拿去生成答案的「材料」。

重點一句話

別再只 obsess 關鍵字排第幾名了,現在的重點是,你的內容能不能好到讓 AI 直接「引用」你,把你寫進它的答案裡。這才是新的戰場。

為什麼流量掉了?先搞懂 AI 怎麼「讀書」的

我們得先理解,AI 跟以前的 Google 爬蟲,思考邏輯不太一樣。以前你搜尋「台北推薦咖啡廳」,Google 會給你一堆文章連結,讓你一篇一篇點進去看。

現在的 AI,當你問它一樣的問題,它做的事情更像…一個超 hızlı 的研究助理:

- 它會先把你的問題拆解成好幾個小問題(例如:台北有哪些區域?咖啡廳的評價標準是?有沒有特色?)。

- 然後,它在背景光速跑好幾個搜尋,找出它覺得「可能有關」的網頁清單。

- 接著,它會快速「掃讀」這些被它 shortlist 的網頁,從裡面抓出重點。

- 最後,把這些重點重新組織、消化,變成你看到的那一大段答案。

看懂了嗎?你的網站能不能排在第一頁,還是很重要,但那只成了「入場券」。你能不能拿到這張票,並且在 AI 掃讀的那幾秒內,讓它覺得「欸,你這段寫得真好,夠清楚,我拿來用」,才是決勝點。