先說結論

看屋筆記 App…嗯…說到底,它不是讓你找房子的,而是幫你「過濾」房子。真的,看超過三間,腦子就亂了,這個 App 就是你的第二顆大腦,幫你把混亂的東西理清楚。

為什麼紙本和腦袋記不住?

以前我也試過拿個小本本,仲介給的DM也全都留著…但結果呢?

A房子的照片,跟B房子的地址,在我腦中自動配對。C房子的優點,被我張冠李戴到D房子上。真的會這樣,特別是連續看好幾間的時候,每間都長得差不多,格局也像,只記得仲介一直在講話,很多細節,當下覺得記住了,轉身就忘。

比如說那個窗台,到底有沒有漏水痕跡?主臥的西曬,下午到底是幾點開始?這些用腦袋記,真的很不可靠。

實用的5個核心功能,不是越多越好

市面上一堆 App,功能琳瑯滿目,但說真的,用來用去,真正有在關鍵時刻幫上忙的,就那幾個。我自己覺得,這五個最重要:

1. 照片加註解,而且是「釘」在物件上:拍照是基本,但照片一多就完了。好的 App 應該是,我看完一間房,拍的照片會自動歸類到這個物件底下。最好還能針對單張照片寫筆記,例如拍一張牆角,直接在照片旁註記「疑似壁癌,要再確認」。這樣回頭看,所有資訊都對得上,不會混亂。

2. 自動定位與帶入地址:這個超基本,但也超重要。一到看屋地點,App 自動抓好地址,省去自己手動輸入的時間。人一忙、一累,連打字都懶。讓機器做它該做的事。

3. 客製化的檢查表或評分:網路上有很多看屋檢查清單,但每個人的點不一樣。有些人重視學區,有些人怕噪音。App 應該要能讓我自訂一個評分表,例如「採光 (1-5分)」、「通風 (1-5分)」、「離捷運距離 (走路幾分鐘)」。每看完一間就花個三十秒打分數,非常直覺。這樣之後要做比較,才有一個量化的依據。

4. 標籤與篩選:這是整理的精髓。看完一間,除了筆記,我會順手貼幾個標籤,像是「#待複看」、「#價格太高」、「#學區房」、「#漏水淘汰」。等累積了十幾二十個物件後,只要篩選「#待複看」,就能馬上把清單縮小,專心研究這幾間就好。不然每次都要從頭滑到尾,很浪費時間。

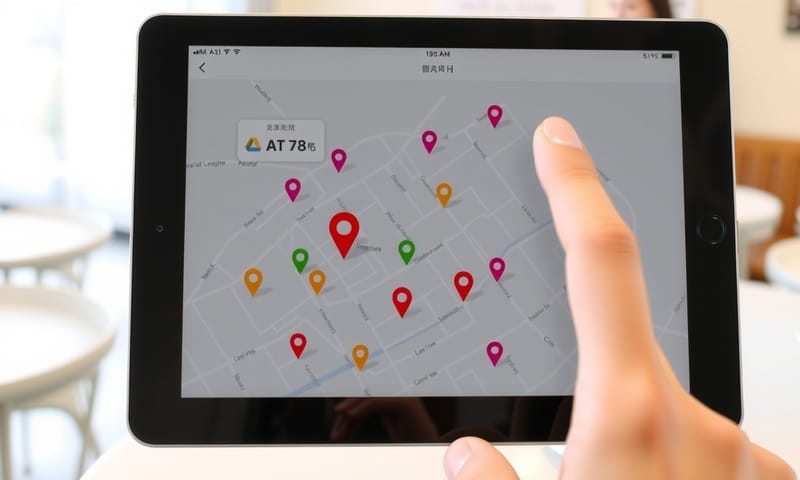

5. 地圖總覽模式:把所有看過的物件,全部用圖釘釘在地圖上。這功能超級有用。你會一眼看出,「喔,原來這三間其實在同一個社區,只是不同棟」、「這間雖然便宜,但離捷運站也太遠了吧」。物件之間的地理關係,用列表是看不出來的,地圖模式才能建立全局觀。 永慶快搜App這類工具就有結合地圖的功能,讓你在家就能探索周邊街景。

專用App vs. 通用筆記軟體?

這是一個問題。有些人會用 Notion 或 Evernote 這種通用軟體自己打造看屋範本。 像國外就有不少現成的 Notion 模板可以用。 但台灣本地的房仲 App,比如永慶、信義或 591,其實也內建了筆記或收藏功能。 到底哪個好?我覺得……看個性吧。

| 房仲專用 App (如 591, 樂屋網) | 通用筆記 App (如 Notion) | |

|---|---|---|

| 優點 | 資料能自動帶入…吧?就是物件資訊不用重打,很方便。而且通常跟實價登錄有整合。 | 自由度超高。我的 checklist、評分標準、想記錄什麼…完全自己決定。版面也舒服。 |

| 缺點 | 功能很制式。有時候想多記個「鄰居的狗是不是很吵」還找不到地方寫。而且常常被一堆廣告或推播干擾。 | 全部都要手動。從地址、坪數到連結,每個欄位都要自己一個個 key in,很累。 |

| 適合誰 | 追求效率、懶得自己弄一堆格式的人。就是…能用就好的那種。 | 有點控制狂、喜歡一切井井有條、享受從零打造專屬工具的人。對,就是我這種。 |

我自己是…嗯…混合使用。用房仲 App 快速收藏、看地圖,但真的進到決策圈的物件,我會手動搬到 Notion 做更詳細的質化分析跟心情筆記。

App 的極限:它不能幫你「感覺」

最後還是要說,App 只是工具。它能幫你記錄梁柱的位置、西曬的角度、管理費的金額…但它沒辦法記錄你走進那個空間的「感覺」。

那種「啊,就是這裡了」的直覺,或是「不知道為什麼,總覺得毛毛的」的違和感。還有,鄰居在樓梯間跟你擦身而過時的表情、社區公布欄的內容、附近公園在傍晚時聚集的是什麼樣的人…這些軟性的、關於「氣場」的東西,才是真正影響未來居住品質的關鍵。

所以,不要過度依賴 App 上的分數。分數高的,不一定是你最喜歡的。它只是幫你刪掉那些有明顯硬傷的物件,最後的選擇,還是要靠你的腳、你的眼、跟你自己的心。

常見的誤解

關於用 App 這件事,好像還是有些人會想錯方向。

誤解一:「上面的價格就是成交價。」

錯。App 上的開價、甚至是它串接的實價登錄,都只是「參考」。真正的成交價,還是要看最新的買賣狀況、屋主的急迫性、還有你自己的議價能力。App 只是給你一個談判的起點。

誤解二:「只要把 Checklist 勾完就沒問題。」

不一定。有些問題,比如漏水或鄰居素質,不見得是看一次就能發現的。 像永慶房屋那種有提供漏水保固的服務,有時候比你自己瞪大眼睛看半天還有用。 Checklist 只是輔助,不能完全取代專業的驗屋和房仲的誠實告知。

好了,大概就是這樣吧。你有用過什麼特別的看房筆記方法嗎?或是有哪個 App 的功能你覺得超廢或超好用?可以在下面留言分享一下。