所以,物聯網到底在幹嘛?

OK,今天來聊聊物聯網(IoT)。這詞聽起來很炫,但說穿了,其實就是給所有你想得到的「東西」裝上小小的感應器和網路晶片,讓它們可以說話、可以思考。想像一下,你的盆栽會自己說「我渴了」,工廠裡的機器會喊「我好像快壞了」,這就是物聯網的核心概念。它把以前那些啞巴物件,全都變成了你數位世界裡的隊友。

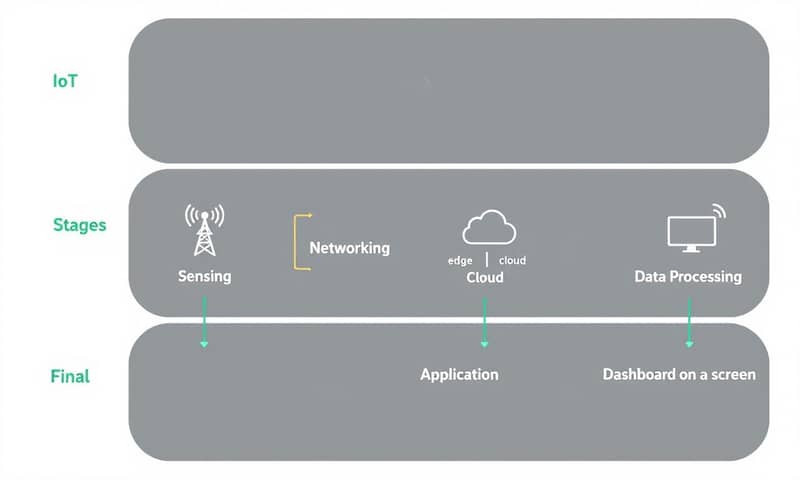

整個運作流程大概是這樣:感測器(像眼睛、皮膚)收集資料,透過網路(像神經)傳出去,然後由大腦(雲端或邊緣運算)分析,最後做出反應(應用)。 簡單講,就是「感測、連網、處理、應用」這四個步驟。 就這麼簡單,也這麼複雜。

不只是智慧家庭,看看這些「真正在賺錢」的場景

很多人聽到IoT就只想到智慧音箱、智慧電燈,但老實說,那些只是冰山一角。真正發揮物聯網價值、甚至在賺大錢的,其實都在你看不到的地方。

比方說,工業物聯網(IIoT)就是個超級大戶。 在台灣,很多製造業早就默默在用了。工廠裡的機台裝滿了震動、溫度感測器,數據丟給AI分析,就能在機台壞掉「之前」就先告訴你該換哪個零件了,這叫「預測性維護」。 根據一些調查,導入這類技術的公司,生產效率可以提升很多,不良率也下降不少。

還有智慧農業,這也很有趣。在田裡插一些土壤濕度、酸鹼值的感測器,結合天氣預報資料,系統就能決定今天什麼時候澆水、要澆多少,甚至要不要施肥。 這對缺水或是耕地面積大的地方來說,省下來的水和肥料成本非常可觀。

然後是智慧城市,這範圍更廣了。從智慧路燈(偵測人流車流自動調整亮度)、智慧停車(告訴你哪裡有空位),到空氣品質監測,背後全都是物聯網的應用。 這些應用正在改變我們的生活,而且很多都已經在台灣發生了,像是台灣的物聯網產值在2022年就突破了兩兆新台幣。

一個資料點的旅程:從感測器到決策

好,我們來跟著一個資料點,走一遍它的生命週期。這能幫助我們理解整個物聯網系統是怎麼串起來的。

首先是感測層 (Perception/Sensor Layer)。這是一切的起點。 各式各樣的感測器,像是溫度計、GPS、攝影機、RFID標籤,它們負責把真實世界的物理狀態(比如溫度、位置、影像)轉換成數位訊號。

接著是網路層 (Network Layer)。訊號產生了,總得傳出去吧?這就是網路層的工作。 這裡的選擇就多了,短距離的有Wi-Fi、藍牙;長距離的,也是大家最常搞混的,有LoRaWAN、NB-IoT、5G等等。 不同的技術適用情境完全不同,等下會細講。

資料傳到目的地後,就進入了處理與平台層 (Processing/Platform Layer)。這裡就是物聯網的「大腦」。 現在的趨勢是把運算分成兩部分:

- 邊緣運算 (Edge Computing):直接在感測器或附近的閘道器 (Gateway) 進行初步運算。 好處是反應快、延遲低,適合需要即時反應的場景,比如工廠的緊急停機。

- 雲端運算 (Cloud Computing):把資料送到雲端伺服器做更複雜、更大規模的分析,通常會結合AI或機器學習模型。 比如分析一整年工廠的能耗數據,找出最佳化策略。

最後是應用層 (Application Layer)。數據分析完,總要有個結果吧? 這層就是把分析結果呈現給使用者,或是直接驅動設備執行動作。 可能是手機上的一個App儀表板、一封警告email,或是讓灑水器自動開啟。

重點來了:怎麼選通訊技術?LoRaWAN vs. NB-IoT 吵什麼?

這大概是每個想導入IoT的人都會問的問題。Wi-Fi跟藍牙大家很熟,就不多說了。我們專注在低功耗廣域網路(LPWAN)這塊,這才是真正讓「萬物」聯網的關鍵。 目前市場上最主流的兩個競爭者就是 LoRaWAN 和 NB-IoT。 最近還有個新秀叫 5G RedCap 也值得關注。

這幾種技術沒有絕對的好壞,完全看你的應用場景。我整理了一個比較表,用白話文講講它們的差別。

| 技術 | 最適合的場景(講人話) | 優點(老實說) | 缺點(認清現實) |

|---|---|---|---|

| LoRaWAN | 荒郊野外、大範圍但裝置不多的地方。像智慧農業、資產追蹤。 | 超省電,一顆電池用好幾年不是夢。免電信費,自己蓋基地台就行(如果你願意)。 覆蓋範圍廣,一個閘道器可以管好幾公里。 | 頻寬超小,別想傳圖片或影片。因為用的是免授權頻段,容易被干擾。自己建網路,維護是個問題。 |

| NB-IoT | 市區、建築物內、裝置密度高的地方。像是智慧電錶、智慧停車格。 | 直接用電信公司的4G/5G基地台,訊號穩定、覆蓋好,尤其室內穿透力強。 插上SIM卡就能用,不用自己煩惱網路問題。 | 要付電信月租費,裝置一多,長期成本可觀。比LoRaWAN耗電一點點。數據量還是不大,別想著上網看片。 |

| 5G RedCap (Reduced Capability) |

需要比NB-IoT快一點,但又不需要完整5G速度的中階應用。像是工業感測器、智慧穿戴裝置、中解析度影像監控。 | 速度和延遲都比前兩者好,算是「輕量版5G」。 成本和功耗也介於NB-IoT和標準5G之間,是個不錯的平衡點。 | 還很新,基礎建設和支援的終端裝置還在普及中。成本目前還是比成熟的NB-IoT高。 |

搞物聯網最容易踩的幾個坑

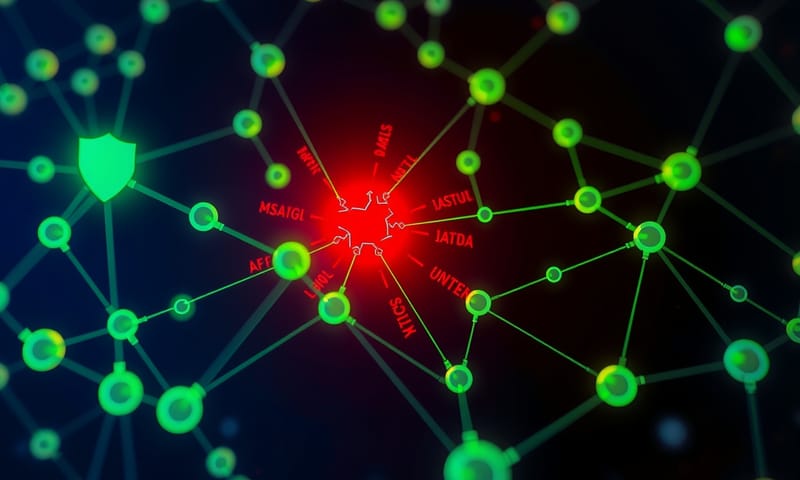

聽起來很美好,但實際執行起來,坑真的不少。其中最大的一個,就是資安。

每個聯網的感測器,都是一個潛在的被駭入口。 想像一下,駭客透過你家的智慧攝影機,就能入侵你整個家庭網路。這也是為什麼各國政府越來越重視物聯網資安。

這點就很有趣了,可以看看國內外的差異。例如,美國的網路安全和基礎設施安全局(CISA)一直大力推動軟體物料清單(SBOM)和預設安全(Secure by Design)的概念,要求製造商在產品設計之初就要考慮到安全,比如禁用預設密碼、提供修補程式更新機制。

而在台灣,我們也很早就開始行動了。經濟部和NCC從2018年左右就開始推動物聯網資安標章。 這個標章有分級,讓消費者和企業採購時有個依據。 雖然台灣的制度推得很早,但市場的普及度和強制性,跟歐美一些法規(像歐盟的CRA)比起來,可能還有段路要走。 不過,這絕對是正確的方向。

另一個大坑是整合與標準。物聯網最大的問題之一就是平台分散,各家廠商都有自己的一套標準,A家的感測器不一定能跟B家的平台完美溝通。這會讓後續的擴充和維護變得非常痛苦。所以在專案開始前,花時間好好規劃技術架構,選擇開放標準的平台,會省下很多麻煩。

快速審核清單:開始IoT專案前問自己的問題

與其做一堆FAQ,不如直接來個清單。在你興沖沖地想把所有東西都連上網之前,先冷靜下來問自己這幾個問題:

- 我要解決的「一個」核心問題是什麼?不要說「提升效率」這種空話。要具體,例如「我要降低A產線非預期停機時間10%」。

- 感測器要裝在哪?現場有穩定電源和網路嗎?沒有的話,成本會完全不同。你可能需要考慮電池供電和無線通訊,這又會帶出前面提到的技術選擇問題。

- 我要收集的資料多頻繁?資料量多大?這會直接決定你該選LoRaWAN、NB-IoT還是5G RedCap。

- 資料的即時性要求高嗎?如果需要在毫秒級反應,那邊緣運算就是必須的。如果只是每天收報告,那全部丟雲端就好。

- 我的資安策略是什麼?誰可以存取這些裝置和資料?裝置的密碼管理、韌體更新要怎麼做?有參考CISA或台灣的資安標章規範嗎?

- 我有沒有想過總體擁有成本(TCO)?不只是初期的硬體費用,後續的電信費、雲端服務費、維護人力成本,都得算進去。

想清楚這些問題,你的物聯網專案大概就成功一半了。

看完這些,如果你要為你的辦公室或工廠導入一個IoT應用,你最先想解決哪個問題?是節能、安全、還是流程監控?在下面留言聊聊你的想法吧。