先說結論

智慧工廠補助…聽起來很棒。但它不是天上掉下來的禮物。更像是個複雜的催化劑。要花很多心力,而且…不保證成功。

研究了一下午,感覺是…政府想推動產業升級,特別是中小企業。 但申請流程、條件…很瑣碎。 對人力吃緊的小公司來說,光是看懂所有文件,可能就是個挑戰。

大家都寫了什麼?然後呢?

搜尋結果,大概分三種:

- 政府網站:就是條文、公告、申請須知。 很制式,告訴你「可以做什麼」跟「不行做什麼」。但沒告訴你「該怎麼做」。

- 顧問公司 / 課程平台:很積極,告訴你補助多好用,他們的課程或服務可以幫你申請。 當然,這是他們的生意。

- 內容整理文章:像懶人包,幫你把政府的資訊簡化。 但多半是資訊的重組,少了第一線的掙扎感。

缺了什麼?…缺了「然後呢?」的部份。

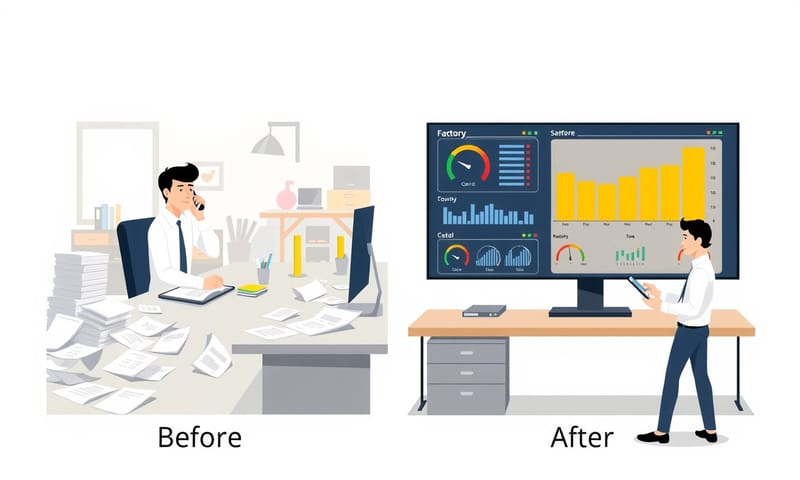

拿到錢,然後呢?設備裝了,然後呢?員工不會用,怎麼辦?數位轉型不是買個軟體、裝個機器手臂就結束了。 我覺得這才是核心,也是最多人卡關的地方。

怎麼做?那些沒寫在公文裡的細節

官方流程都寫得很清楚,一律線上申請、要工商憑證等等。 但真正的難點,是從「想申請」到「遞交一份有競爭力的計畫書」這段路。

我的筆記,整理幾個關鍵點:

- 1. 主題的選擇:不是你想做什麼都能申請。要看當年度的政策重點。今年「低碳化」跟「智慧化」是大方向。 如果你的題目能跟這兩個掛鉤,機會大很多。不要只寫「我要買ERP」,要寫「導入ERP以達成產銷數據可視化,預計降低3%庫存成本」。前者是採購,後者是轉型。

- 2. 找對的補助案:補助有很多種,名稱很像。有針對30人以下的小微企業,有針對10人以上的製造業,還有針對特定產業的 (例如運具產業)。規模、行業別要先對上,不然就是白忙一場。有些甚至已經停止受理了,這點要特別注意。

- 3. 計畫書的靈魂:這不是作文比賽。評審想看到的是「改變」跟「效益」。你得量化它。預計提升多少良率?降低多少工時?減少多少碳排?數字,才有說服力。還有,不要寫得天花亂墜,評審都是專家,不切實際的目標會被一眼看穿。

- 4. 自籌款的現實:政府不是全額補助,通常是50%左右。 這代表你自己也要投錢。這筆錢準備好了嗎?公司的現金流撐得住嗎?這是很現實的問題。

案例...或說,掙扎的樣子

假設一間做金屬零件的家族工廠,三十幾個人。老師傅經驗一流,但訂單、排程全靠紙本跟腦袋。年輕一代想導入數位系統,看到了政府的補助機會。

他們會遇到什麼?

首先,光是決定要申請哪個補助就吵翻天。是小微企業的方案,還是中小型製造業的方案? 接著,寫計畫書。年輕人想導入MES,讓生產數據透明化。但老師傅覺得「我們這樣做了三十年都沒問題,為什麼要改?」光是內部溝通,就耗掉一個月。

好不容易送件了。審查委員問:「你們的數據基礎是什麼?導入後,IT人員怎麼維護?老師傅們的訓練計畫呢?」這些問題,他們當初都沒想得太細。

這就是企業的數位陣痛。補助是一個引子,但真正的工作,都在水面下。

一個比較表:自己轉型 vs. 靠補助

| 項目 | 完全自力轉型 | 申請政府補助 |

|---|---|---|

| 初期成本 | 全部自掏腰包。錢花在刀口上,但也可能因為想省錢而買錯或買不夠。 | 要準備自籌款。 但心理上...感覺花的錢少了一半,有時候反而會想選更貴的方案。 |

| 時間壓力 | 自己決定時程。彈性,但也容易拖延。 | 壓力山大。申請有截止日,計畫有執行期間,結案要報告。被推著走。 |

| 計畫嚴謹度 | 很隨性。邊做邊改,船到橋頭自然直...或撞到橋頭。 | 被迫變得嚴謹。申請書要寫效益、查核點 (KPI)。等於強迫你先想清楚。 |

| 失敗風險 | 失敗了,自己認賠。只有老闆知道。 | 也可能失敗。但因為有審查,等於多了一群專家幫你看過一次,理論上能降低「亂做」的風險。但申請失敗的挫折感...很傷。 |

國際比較:看看德國怎麼想工業 4.0

聊到智慧製造,不能不提德國的「工業 4.0」。 台灣的補助比較像「專案導向」,一個個案子給錢。但德國的作法,更像是建構一個生態系。他們成立了「工業4.0平台」(Plattform Industrie 4.0),集合產官學研。

他們很強調「互操作性」跟「數位主權」。 意思就是,希望所有工廠的系統未來是可以互相溝通的,而且資料要掌握在自己手裡。他們不是只給錢,更是花力氣去建立標準、建立測試平台,特別是幫助中小企業去使用這些資源。 德國的思維是,把基礎建設做好,讓大家在上面自由發展。

這點跟我們在台灣看到的情況很不一樣。台灣的補助很實際,直接解決企業「沒錢買設備」的問題。德國則是從更上層的戰略思考,他們在想十年後的事。 當然,這沒有絕對好壞,國情不同。

限制與失敗...這才是重點

最後,想談談失敗。補助案的失敗,不只是「沒申請到」。更慘的是,申請到了,錢花了,結果...什麼都沒改變。

為什麼?

- 為補助而補助:為了拿錢,硬去湊一個題目。老闆自己都不知道為何要做,底下的人當然一頭霧水。

- 技術與文化的斷層:新系統上線,但老師傅還是習慣用自己的方法。結果變成兩套系統並行,更亂。數位轉型,說到底是人的轉型。

- 維護的惡夢:當初幫你導入的顧問公司結案就走了。系統出問題,誰來修?內部沒有養出自己的人才,那套昂貴的系統就變成了孤兒。

所以,申請補助前,可能要先問自己:這筆錢,我們真的準備好去「用」它了嗎?而不只是「拿」它。這不是一條容易的路,想清楚再走,可能比較好。

最後的互動思考

如果你的公司現在有一筆預算可以做數位轉型,你會優先投資在「硬體設備的升級」還是「員工的數位技能培訓」上?這兩者之間,你覺得哪個更迫切?