最近大家都在問,這東西到底要怎麼選?

最近很多人在問,公司要開始做碳盤查了,市面上一堆工具、系統,看得眼花撩亂,到底要怎麼選?是不是買個最貴的、功能最多的就沒錯了?嗯...這問題,說真的,有點複雜。

老實說,選碳盤查工具或ESG管理系統,根本不是在選一個軟體而已。這背後其實是在決定,你公司未來幾年打算怎麼面對「永續」這件事,是只為了交作業給客戶或政府?還是真的想從中找到新的商業機會?選錯了,不只是錢白花了,更浪費的是時間跟轉型的機會。

先說結論

簡單講,根本沒有「最好」的工具,只有「最適合」你公司現階段狀況的工具。大公司跟小公司的需求完全不一樣,想做國內生意跟想做國際生意的考量也天差地遠。所以,拜託不要再問哪個軟體最強了,先回頭問問自己:我到底為什麼要做這件事?目標是什麼?

網路上很多教學,但好像都漏了一塊…

我去看了一下,現在網路上關於碳盤查工具的文章很多,大部分都在解釋什麼是範疇一、二、三,或者列出一堆軟體廠商清單。這些資訊當然有用,但我覺得都少了一點「人味」,就是沒告訴你實際導入時會遇到多痛苦的問題。

比方說,很多文章都沒強調,中小企業跟大集團的需求根本是兩個世界。中小企業可能連個專職負責的人都沒有,需要的是那種一開箱就能用、引導式的工具。大集團反而更在乎系統能不能跟既有的ERP,像是SAP之類的整合,數據能不能自動拋轉。這點沒想清楚,買了系統也只是多一個資料孤島。

還有一個痛點是,大家都在談「數據收集」,但很少人提「數據品質」。你從供應商那邊要來的資料是真的嗎?格式亂七八糟怎麼辦?重複計算了怎麼辦? 一個好的系統不只要能收數據,還要能幫你做基本的檢核跟清理,不然進來的都是垃圾,那產出的報告也就是...嗯,你知道的。

所以,到底該怎麼開始?

好吧,抱怨完了,還是要來點實際的。我自己是覺得,可以分成幾個步驟來思考。

第一步:釐清你「為何而戰」

你是因為金管會的「上市櫃公司永續發展路徑圖」被強制要求嗎? 還是你的歐洲大客戶拿著CBAM(碳邊境調整機制)的規定來逼你了?或是,你自己公司的高層真的有心想做永續轉型?這三種動機,會決定你需要的工具等級完全不同。只為法規,可能找個能產出合格報告的顧問或基本軟體就行;為了客戶,那就要看客戶要求到多細,可能需要能追溯到供應鏈的系統;真的想轉型,那就要找一個能結合營運數據,做減碳模擬、找出商機的平台。

第二步:搞懂那些專有名詞(說人話版)

我知道,一堆專有名詞真的很煩人,什麼ISO 14064-1、範疇一、二、三的。我用最簡單的方式講一次:

- 範疇一 (Scope 1): 就是你自己家燒東西產生的碳。例如你工廠的鍋爐、公司車隊的汽油...這些都是你直接控制的排放。

- 範疇二 (Scope 2): 這個最單純,就是你跟台電買來的「電」。電廠發電會排碳,這筆帳算在你頭上。數據相對好拿,電費單上通常都有。

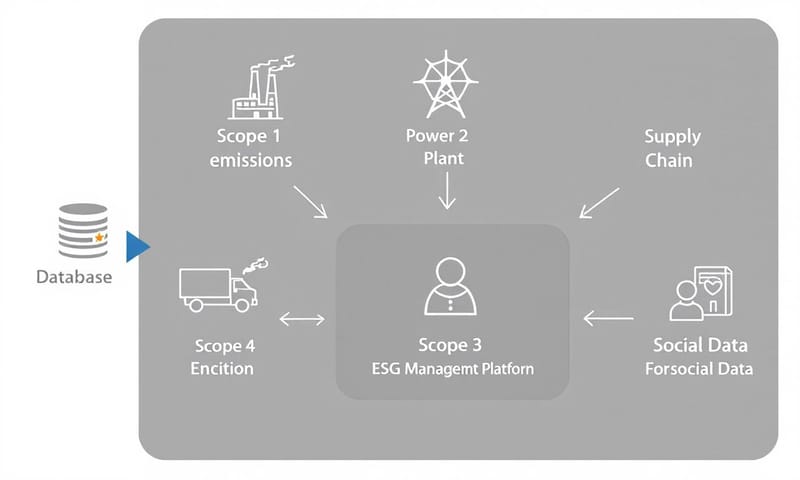

- 範疇三 (Scope 3): 這就是大家最頭痛的大魔王。 簡單說,就是「別人幫你產生的碳」,但帳還是算你的。包含你上游供應商製造原料的碳、產品運送的碳、員工通勤的碳,甚至是你賣出去的產品,被消費者使用到報廢產生的碳,都可能算進來。 範圍超廣,數據超難收,也是最考驗工具能力的地方。

現在的國際標準,像是新版的ISO 14064-1:2018,越來越強調範疇三的重要性,要求企業必須建立一套流程去判斷哪些間接排放是「重大」的,需要被納入盤查。 這也是為什麼很多企業發現,只用Excel根本搞不定。

市面上的工具,大概可以分成這幾類

好了,搞懂自己要什麼之後,就可以來看看市場上有哪些選擇了。我把它們粗略分成四種類型,你可以對號入座一下。

| 工具類型 | 適合誰 | 優點 (我個人覺得啦) | 缺點 (老實說...) | 導入成本/時間 |

|---|---|---|---|---|

| Excel / Google Sheets | 預算極低、組織超單純的微型企業,或只是想初步了解概念的個人。 | 就...不用錢啊,大家都會用,不用特別學。感覺好像馬上就能開始,很美好。 | 這根本是個陷阱。資料一多就爆了,版本亂七八糟,公式容易出錯,而且根本沒辦法驗證。稽核員看到這個,臉大概會綠掉。協作性也差,很難追蹤是誰改了什麼。 | 看起來是零成本,但算上你員工搞這些表格搞到瘋掉、一直加班的人力成本...嘿,可能比買軟體還貴。 |

| 本土碳盤查SaaS軟體 | 台灣的中小企業、剛開始被金管會或供應鏈要求的上市櫃公司。 | 通常介面比較親民,有中文客服。最重要的是,它們很懂台灣的法規,報告格式都幫你套好了,有些還內建環保署的排放係數,省去很多麻煩。 | 功能可能沒那麼全面,特別是在範疇三的供應鏈管理,或是跟國際大型ERP的整合能力上,可能會比較弱。要跨國管理多個廠區的話,可能會有點吃力。 | 中等。通常是年費訂閱制,價格相對親民,導入時間也比較短,幾週到幾個月。 |

| 國際級ESG平台 (如 Salesforce, SAP) | 大型跨國集團、供應鏈遍布全球的品牌廠、或是對ESG有雄心壯志,想做到很深的公司。 | 功能超強大,根本是航空母艦等級。不只碳盤查,連社會面(S)、治理面(G)的管理都能包。像Salesforce的Net Zero Cloud,還能做減碳路徑模擬、供應商議合。 對接各種國際準則(GRI, SASB)也沒問題。 | 貴,非常貴。而且系統通常很複雜,導入期很長,需要專業的顧問團隊協助,內部也要有專門的團隊來維護。對中小企業來說,有點像殺雞用牛刀。 | 高。除了軟體本身的授權費,顧問導入費、內部人力成本都是一筆大開銷。導入期半年到一年以上都有可能。 |

| 顧問服務 + 工具 | 完全不知道從何下手的公司、內部完全沒有相關人才、或是第一次做需要有人手把手教的企業。 | 省時省力,顧問會幫你把所有髒活累活都幹完,從邊界界定、數據收集到報告產出,一條龍服務。 還能順便幫你做教育訓練,培養內部人才。 | 治標不治本。如果長期依賴顧問,公司內部永遠學不會自己做。而且費用不便宜,每年都要花一筆。有些顧問用的工具可能不是最先進的,後續要轉換系統可能會有困難。 | 中高。費用通常是專案制,看盤查的複雜度。好處是時程明確,通常幾個月內就能拿到第一版報告。 |

本土化差異:台灣廠商 vs. 國際巨頭

這點我覺得要特別拉出來講。選本土廠商還是國際大廠,其實是個策略問題。

如果你是個業務主要在台灣的傳產或服務業,上市櫃公司要滿足金管會的要求,老實說,本土SaaS廠商可能是CP值很高的選擇。 他們的系統流程跟報告格式,都已經對齊了台灣證交所、環保署的要求,你不用花太多力氣去轉換。 而且有問題一通電話打過去,能用中文溝通,解決問題的速度通常比較快。

但反過來說,如果你是國際品牌供應鏈的一環,你的客戶可能是Apple或Nike這種等級的,或是你的工廠遍布越南、墨西哥。那國際級的平台,像是Salesforce Net Zero Cloud或SAP Sustainability Control Tower,可能就更適合你。 為什麼?因為這些平台天生就是為了管理跨國、多點的複雜情境而設計的。 他們支援多國語言、多種法規框架(例如歐洲的CSRD),還能整合全球各地的供應商數據。 你的大客戶一看你用跟他同樣等級的系統,信任感就先加了幾分。

簡單說,本土廠商的優勢在於「接地氣」,解決的是台灣企業眼前的合規問題。國際平台的強項在於「全球視野」,幫助企業打國際盃,做更深度的永續策略管理。這沒有絕對的好壞,就看你的戰場在哪裡。

別只看碳盤查,下一步是「減碳」跟「賺錢」

最後我想提醒一點,很多人把碳盤查當成終點,拿到那份報告書後就鬆了一口氣。但這其實只是起點而已。盤查的目的是為了「管理」,而管理的最終目標是「減碳」並且「創造價值」。

一個好的系統,不應該只告訴你「你去年排了多少碳」。它應該要能幫你分析,你的碳排熱點在哪裡?是哪個廠房、哪條產線、哪個供應商最耗能? 它應該要能讓你做「What-if」分析,模擬說如果我把設備換成節能的、把供應商換成有在做減碳的,那我的總碳排可以降多少?成本會增加多少?

這才是把ESG從一個「成本中心」轉變為「價值中心」的關鍵。當你透過數據發現,調整某個製程不僅能減碳,還能順便降低原料損耗、節省電費時,永續這件事才真正跟你的公司營運綁在一起。甚至,你可以拿著你漂亮的低碳足跡,去開發新的「綠色產品」,去爭取更重視永續的客戶訂單。

所以,回到最初的問題

碳盤查工具到底怎麼選?我的建議是,先冷靜下來,不要急著看產品demo。找你們公司相關的幾個部門主管,像是廠務、採購、IT、財務,一起坐下來好好聊聊。

釐清你們未來三年的目標是什麼?最大的痛點在哪?是數據收不上來,還是不知道怎麼申報?預算有多少?有沒有人可以專職負責?把這些問題想清楚了,再去對照上面的工具類型,你心裡大概就有個底了。記住,工具是手段,不是目的。找到對的工具,才能幫助你在永續這條路上,走得更穩、更遠。

互動一下:

看完這些,你覺得你們公司現在推動碳管理,最卡關的點是「不知道從何開始」,還是「數據太多太亂,不知道怎麼整合」?或是有其他痛點?在下面留言分享一下你的看法吧!