hey everyone 👋

最近真的超~多朋友來問我,想學寫程式,但完全不知道從哪裡開始。感覺就像走進一個超大的圖書館,書架上全是看不懂的語言,Python、JavaScript、C++… 到底要先抽哪一本?然後又聽到什麼編輯器、IDE、終端機… 光是這些名詞就夠讓人頭痛了 🤯

我懂,我完全懂那種感覺。所以今天想用一個比較輕鬆、像在聊天的方式,分享一下我的看法。不用想得太複雜,就把我當成那個比你早一點點掉進這個坑的朋友,跟你分享一下地圖而已啦!

在學寫 Code 前,先學會怎麼「想」

好,在我們衝去學任何一個語言之前,我想先聊一個更重要的東西:**心態**。

說真的,寫程式這件事,技術只佔一部分,更大一部分是如何「思考」。它比較像在當偵探,而不是當建築工。你大部分的時間不是在「寫」新的東西,而是在「找」問題出在哪裡。那個按鈕為什麼按了沒反應?為什麼資料沒有存進去?

所以,請先建立一個觀念:**遇到 bug (程式錯誤) 是正常的,甚至是好事**。它代表你正在前進,正在觸碰系統的邊界。解決 bug 的過程,才是你學到最多的時候。不要怕,就把它當成一個個小小的解謎遊戲。

另一個心態是「拆解問題」。看到一個大功能,例如「做一個登入系統」,新手會覺得「天啊這怎麼可能」。但你可以把它拆成:

1. 畫面上需要一個帳號輸入框、一個密碼輸入框、一個登入按鈕。

2. 使用者按下按鈕後,我要去檢查帳號密碼對不對。

3. 如果對了,跳轉到會員頁面。

4. 如果錯了,顯示「帳號或密碼錯誤」的訊息。

你看,這樣是不是就變成好幾個可以一步一步解決的小任務了?學會把大象放進冰箱(誤),把大問題拆解成小步驟,是程式設計師最重要的超能力。

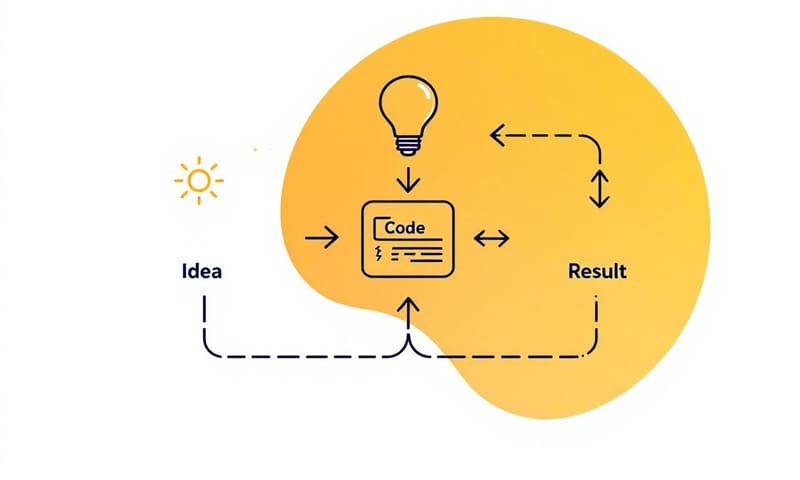

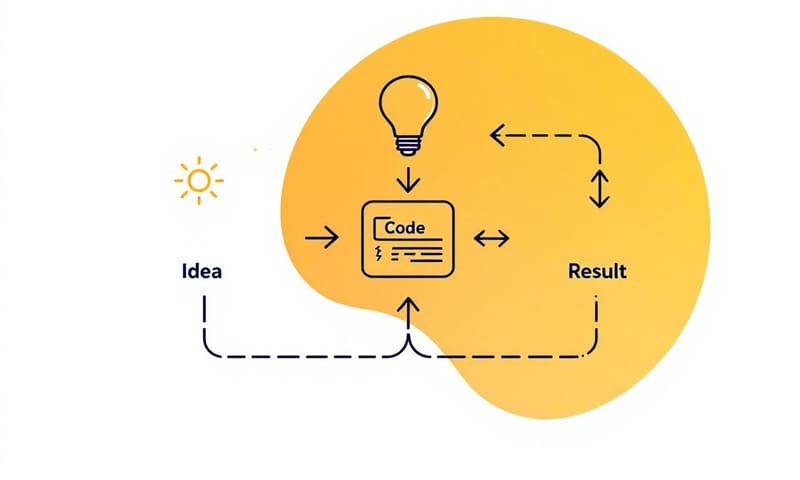

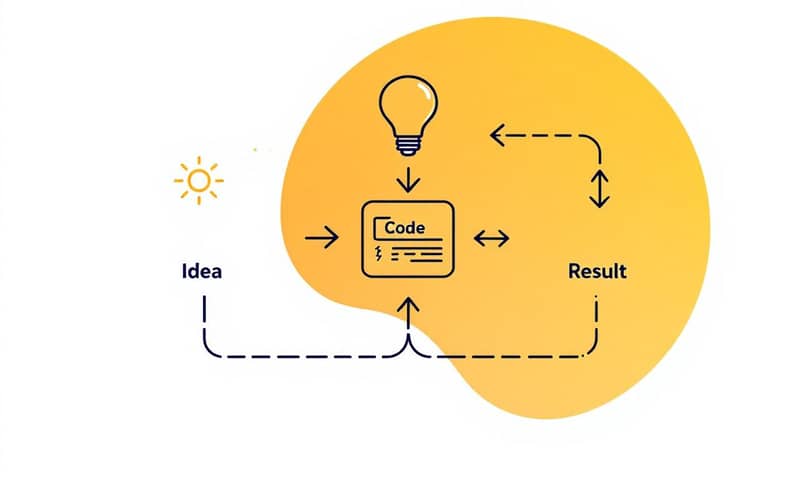

程式設計的思考流程示意圖

程式設計的思考流程示意圖

那些像咒語的術語,其實很簡單啦

接下來,我們來破解幾個你一定會聽到,但可能還不懂的「咒語」。

* **變數 (Variable):** 你可以把它想像成一個有名字的「盒子」。你可以放數字、文字、或任何東西進去。例如,你宣告一個叫 `userName` 的變數,然後把 "小明" 這個字串放進去。之後只要你喊 `userName`,程式就知道你指的是 "小明"。

* **函式 (Function):** 這就像是一個「食譜」或是一個「指令包」。你可以把一連串的動作包裝起來,取一個名字。例如,你可以寫一個叫 `sendMessage` 的函式,裡面包含了「抓取輸入框的文字」、「把文字送到伺服器」、「清空輸入框」這幾個步驟。以後只要你想做這整套動作,只要呼叫 `sendMessage()` 就行了,不用每次都重寫一遍。超方便!

* **條件判斷 (If/Else):** 這就是讓程式變聰明的關鍵!就像字面上的意思,「如果 (if) 某個條件成立,就做 A;否則 (else),就做 B」。例如:「如果 (if) 使用者是付費會員,就顯示高清影片;否則 (else),顯示普通畫質影片」。

* **迴圈 (Loop):** 當你需要重複做某件事的時候,迴圈就是你的好朋友。例如,你要在畫面上顯示 100 個商品,你不用手動複製貼上 100 次,只要用一個迴圈告訴程式:「嘿,這件事幫我重複做 100 遍」。

基本上,所有複雜的程式,都是由這幾個基本元素組合而成的。先理解它們的作用,比死記語法重要一百倍!

所以,到底該選哪個程式語言?Python?JavaScript?

來了,最多人卡關的問題!我的建議是:**不要問哪個「最好」,要問哪個「最適合你的目標」**。

你是想…

* **做網站或網頁應用?** 那你幾乎沒得選,**JavaScript** 是你的必修課。

* **玩數據分析、AI 人工智慧?** **Python** 絕對是首選,它有超多強大的工具庫可以用。

* **開發手機 App?** 可以考慮學 Swift (iOS) 或 Kotlin (Android)。

* **寫遊戲?** C# (搭配 Unity 引擎) 或 C++ (搭配 Unreal 引擎) 是主流。

如果你完全沒頭緒,只是想體驗一下寫程式的感覺,那我通常會推薦從 **Python** 或 **JavaScript** 二選一。為什麼呢?

根據全球最大的工程師社群 Stack Overflow 的 2024 年度調查,JavaScript 和 Python 依然是最多人使用的前幾名語言。 這代表它們社群龐大、學習資源超多,你遇到問題幾乎都能在網路上找到答案。

不過啊,這是全球的數據。如果我們把焦點拉回**台灣的求職市場**,會發現一些有趣的現象。在 Dcard 或 104 人力銀行的職缺上,你會看到後端職缺除了 Python 和 JavaScript (Node.js) 之外,**Java** 和 **C#** 的需求量也非常穩定,尤其是在金融業或比較大型的企業。 所以,如果你的目標是盡快在台灣找到工作,把 Java 或 C# 列入觀察清單也是很聰明的選擇。

為了讓你更清楚,我做了個簡單的比較表,但記得這只是個大概啦,別太鑽牛角尖:

| 語言 |

優點 / 適合做什麼 |

對新手可能的小挑戰 |

| Python |

- 語法超像英文,很直覺、好上手。

- 數據科學、AI、後端開發、寫小工具自動化工作,都超好用。

|

- 在網頁前端能做的事有限。

- 執行速度有時候比其他語言慢一點。

|

| JavaScript |

- 所有瀏覽器都內建,學了馬上就能在網頁上看到成果,很有成就感。

- 從前端 (React, Vue) 到後端 (Node.js) 都能做,是所謂的「全端」語言。

|

- 語法比 Python 稍微複雜一點,有一些非同步、callback 之類的概念要搞懂。

- 生態系變化超快,工具和框架一直推陳出新,有時候會覺得跟不上。

|

| Java |

- 穩定、效能好,是大型企業、金融系統的最愛。

- Android App 開發的主要語言之一。

- 工作機會在台灣非常多。

|

- 語法比較囉嗦 (冗長),需要寫比較多樣板程式碼。

- 環境設定比 Python/JS 複雜一點點。

|

| C# |

- 微軟親兒子,開發 Windows 應用程式和遊戲 (Unity 引擎) 的首選。

- 在台灣的企業應用 (ERP)、後端系統也佔有一席之地。

|

- 生態系主要圍繞在微軟的技術,比較少跨到其他平台。

- 跟 Java 一樣,語法相對嚴謹一些。

|

**一句話結論:** 沒方向就從 Python 開始,感受寫程式的樂趣; 想做網站就選 JavaScript,直接踏入核心; 想找穩定企業工作,可以多看看 Java 或 C# 的資料。

一個舒適、真實的程式學習環境

一個舒適、真實的程式學習環境

你的第一把瑞士刀:開發工具選擇

選好語言方向後,你還需要一個寫程式的地方。這就是所謂的「程式碼編輯器 (Code Editor)」或「整合開發環境 (IDE)」。

* **程式碼編輯器:** 像是一個輕便、加強版的記事本。它看得懂你的程式碼,會幫你用不同顏色標示關鍵字,讓你一目了然。

* **IDE (Integrated Development Environment):** 像是一個重裝武器庫。它除了編輯器該有的功能,還內建了除錯工具、編譯器、版本控制等一大堆功能,讓你從開發、測試到部署一條龍完成。

對於新手,我**強烈推薦**從**Visual Studio Code (簡稱 VS Code)** 開始。

為什麼是 VS Code?

1. **免費!** 完全免費,功能又超強大。

2. **輕量又快速:** 它本質是編輯器,但透過安裝各種「擴充套件 (Extensions)」,可以變得跟 IDE 一樣強大。

3. **社群超龐大:** 你想得到的語言、想得到的功能,幾乎都有人寫好擴充套件了。想寫 Python?裝個 Python 擴充。想寫 JavaScript?裝個 Prettier 幫你自動排版。

除了 VS Code,Notepad++ 也是一個歷史悠久且輕巧的選擇,特別是在 Windows 環境下。 不過以現在的生態來說,VS Code 的整合性跟擴充性還是更勝一籌。

**一個小提醒:** 你可能還會聽到「終端機 (Terminal)」或「命令列 (Command Line)」。對,就是那個駭客電影裡黑底綠字的視窗。先別怕它!你可以把它想像成一個沒有圖形介面、直接跟電腦下指令的地方。一開始你可能只會用到幾個簡單指令,像是 `git commit` (等等會說) 或 `npm install` (安裝套件)。先有個印象就好,把它當成一個進階工具,時候到了自然會需要它。

新手最常踩的幾個坑(我也踩過 😭)

好,萬事俱備,準備出發了!但在你衝出去之前,讓我這個過來人先提醒你幾個路上可能會遇到的大坑。

坑一:陷入「教學地獄 (Tutorial Hell)」

這是最最最常見的坑!你跟著一部教學影片或文章,一步步照著打,最後成功做出一個成品,感覺自己超強。 於是你又找了下一部教學,又成功了一次。但某天,當你想自己從零開始做一個小東西時,卻發現腦袋一片空白,一個字都寫不出來。

這就是教學地獄。 你只是在「練習跟著打字」,而不是在「練習解決問題」。

**如何爬出來?**

* **改動它:** 每看完一個教學,不要就這樣算了。試著去改動它!教學做了一個天氣 App?那你試著加一個「顯示未來三天天氣」的功能。教學做了一個待辦事項清單?你試著加一個「標示重要事項」的星號功能。

* **從零重做一次:** 看完教學後,關掉網頁,憑著記憶和理解,自己從一個空白檔案開始,把剛剛學到的東西重做一遍。卡關了?很好!去查資料,去 Google,這個過程才是真正的學習。

* **開始做「超小」的專案:** 不用想著做下一個 Facebook。就做一個「隨機午餐選擇器」、「計算我離下班還有幾秒」的小工具。重點是**從頭到尾由你自己思考、自己動手**。

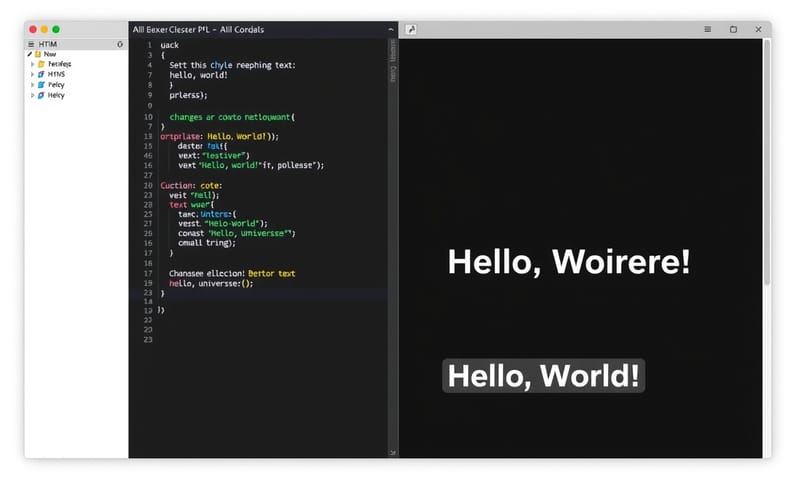

從程式碼到成果的直接對照

從程式碼到成果的直接對照

坑二:同時想學太多東西

「我想學 Python,但聽說 JavaScript 工作比較多,啊 C++ 好像很強,要不要也碰一下…」

**打住!**

對於初學者,請**專心學好一個語言**就好。程式的核心觀念是相通的,當你真正掌握了第一個語言的變數、迴圈、函式、物件導向等概念,要學第二個語言會快非常多。

坑三:不敢問問題,覺得自己很笨

記住,**沒有人是全知的**,即使是資深工程師,每天也都在 Google 查東西。 當你卡關超過 30 分鐘,試著把你的問題描述清楚,然後去社群 (例如 PTT Soft_Job 板、FB 相關社團) 或問朋友。學會有禮貌地提問(附上你的程式碼、你預期的結果、實際出現的錯誤訊息),也是一個重要的技能。

坑四:忽略了版本控制 (Git)

Git 是一個「管理你程式碼歷史紀錄」的工具。你可以把它想像成遊戲的存檔點。你每完成一個小功能,就「存檔」一次 (commit)。如果不小心把程式改壞了,隨時可以「讀檔」回到上一個正常的狀態。

很多新手覺得這個很麻煩,一開始不想學。但拜託,相信我,當你花了一整天寫的程式碼因為一個手殘操作全部消失時,你就會感謝我今天逼你花半小時去學 `git add` 跟 `git commit` 了。它是你的保命符!

好了,聊了這麼多,希望能讓你對「學程式」這件事有個比較清晰的輪廓,而不是一團迷霧。這條路不會一直都很順利,但解決問題後的成就感,真的會讓人上癮!

現在,換你啦!

**在看完這篇分享後,你腦中最想動手做出的第一個「小專案」是什麼呢?**

是一個簡單的個人介紹網頁?一個幫你決定晚餐吃什麼的 App?還是一個分析股票資料的小工具?在下面留言分享你的想法吧!一起來腦力激盪!👇