先說結論:用 Google 表單就能搞定,但有幾個坑

今天要來聊聊怎麼做 QR Code 簽到表。老實說,這東西真的不難,甚至可以說是免費。最簡單、最快的方法,就是用你我都有的 Google 表單 (Google Forms),加上任何一個免費的 QR Code 產生器,三兩下就能做出來。 整個流程大概就是:建立一個表單收集你想知道的資料 -> 把表單的分享連結複製下來 -> 貼到 QR Code 產生器網站 -> 下載 QR Code -> 完成。 聽起來很簡單對吧?

不過呢,就是因為太簡單了,很多人反而會忽略掉一些細節,結果辦活動的時候現場一團亂。比如說,QR Code 印出來掃不到、網路突然掛掉、或是更嚴重的,收到個資外洩的投訴。所以,這篇就是要來拆解一下,從頭到尾,把每個步驟跟可能遇到的問題都講清楚。

大家實際上都怎麼用?不只是簽到而已

在深入步驟之前,我們先來看看這東西到底能用在哪。我自己看過最常見的,大概是以下幾種:

- 小型聚會或課程:這最基本了。讀書會、社區大學課程、手作工作坊等等。主辦人不用再拿著一張紙一個一個點名,只要在門口放個牌子,大家進門前自己掃一下就好,省時又方便。

- 公司內部會議或大型活動:從幾十人的部門會議到上百人的年度晚會,QR Code 都能派上用場。人資或福委可以即時掌握出席狀況,甚至有些系統還能做到,VIP 貴賓一簽到,系統就自動發通知給相關的接待人員。

- 展場或商家攤位:在展覽上,很多廠商會辦一些掃 QR Code 填資料就送小贈品的活動,這其實就是變相的簽到表。 對他們來說,這不只是記錄誰來過,更重要的是收集潛在客戶名單,後續可以做行銷。

- 不動產 Open House:這在國外蠻常見的,房仲會用 QR Code 讓來看房的人簽到,順便收集聯絡資訊,方便後續追蹤。

你看,應用場景其實很多元,不只是單純的「我知道你來了」,它更是一個收集資料、提升效率、甚至做行銷的工具。

好,那到底要怎麼做?

來,我們一步一步來。整個過程我把它分成「建立表單」跟「產生 QR Code」兩個主要階段。

第一步:用 Google 表單建立你的簽到問題

首先,打開你的 Google 雲端硬碟,新增一個「Google 表單」。這就是你的簽到簿本體了。問題要怎麼設計,就看你的需求。最基本的,大概就是「姓名」跟「聯絡電話/Email」。

但這邊有幾個小技巧:

- 欄位盡量用選擇題:如果可以,盡量讓使用者用選的,而不是自己填。例如,如果是公司內部活動,你可以先把所有同仁的名字或員工編號建成一個下拉式選單。這樣可以避免有人打錯字,之後你在整理名單時會輕鬆很多。

- 「必填」選項要打開:在每個問題的右下角,有個「必填」的開關,記得把它打開。這樣才不會收到一堆沒寫名字的簽到記錄。 - 加入同意條款:這點非常、非常重要。特別是如果你收集的資料可能會用在行銷或其他用途,根據台灣的「個人資料保護法」,你必須明確告知使用者你收集資料的目的,並取得他們的同意。 所以,最好在表單最後加上一個核取方塊,寫上類似「我已閱讀並同意主辦單位基於本次活動聯繫與未來行銷目的使用我的個人資料」的文字,並設為必填。

表單設計好之後,按右上角的「傳送」按鈕,然後選擇中間那個像迴紋針的「連結」圖示。這時候你會看到一個長長的網址,旁邊有個「複製」按鈕,按下去就對了。這個連結就是我們下一步要用的東西。

第二步:把連結變成 QR Code

有了連結之後,我們需要一個 QR Code 產生器。你在網路上搜尋「QR Code generator」,會跑出一大堆,大部分都是免費的。 像是 QR Code Monkey、Adobe Express 提供的免費工具,或甚至是 Google Chrome 瀏覽器本身內建的分享功能,都可以做到。

操作非常直覺,就是把剛剛複製的 Google 表單連結貼到網站的輸入框裡,然後網站就會自動生出一個 QR Code 讓你下載。 有些產生器還提供一些客製化選項,例如在 QR Code 中間加上你的 Logo,或是改變顏色等等。

進階一點的玩法:動態 QR Code 與防止代簽

如果只是辦個幾十人的小活動,上面那套基本做法絕對夠用。但如果你辦的是更大型、更正式的活動,或是你想重複利用同一個 QR Code,那可能就要考慮一些進階的功能了。

動態 QR Code vs. 靜態 QR Code

我們剛剛用免費產生器做的,通常叫做「靜態 QR Code」。它的特性是:資料(也就是你的 Google 表單連結)是直接寫死在那個黑白方塊圖案裡的。這代表一旦產生,你就不能改了。如果你發現表單連結有錯,或是你想換成另一個表單,唯一的辦法就是重新做一個 QR Code,然後重新印刷。

而「動態 QR Code」就不一樣了。它其實是先連到一個短網址服務,再由那個服務「轉址」到你真正的 Google 表單。 好處是什麼?就是你印出去的 QR Code 圖案永遠不用換,但你可以在後台隨時修改它指向的最終網址。 很多付費的 QR Code 服務,像是 QR TIGER 或 Beaconstac,主要提供的就是這種動態碼,而且它們通常還會附帶掃描次數、地點、時間等分析數據。

老實說,動態 QR Code 蠻酷的,對於需要長期經營或是有行銷分析需求的人來說,真的很實用。

| 比較項目 | 靜態 QR Code (Static) | 動態 QR Code (Dynamic) |

|---|---|---|

| 我的看法 | 就是個死連結,一次性的東西。適合小型、單次的活動,反正用完就丟了。 | 這才叫智慧啊!可以追蹤數據,還能隨時換連結。辦大型活動或做行銷,選這個才專業。 |

| 優點 | 完全免費、永久有效,隨便找個網站都能做。 | 可編輯、可追蹤掃描數據(地點、時間、裝置),適合長期使用。 |

| 缺點 | 一旦印出去就不能改內容,連結錯了就毀了。沒辦法追蹤成效。 | 通常要錢,是訂閱制的。如果那家服務公司倒了...你的 QR Code 也跟著廢了。 |

| 適合情境 | 婚禮、班級點名、一次性傳單。 | 產品包裝、行銷活動、連鎖店菜單。 |

怎麼防止亂填或代簽?

這也是個常見問題。最簡單的方式,就是在 Google 表單的「設定」中,勾選「限制僅限回覆 1 次」。這樣一來,使用者就必須登入他的 Google 帳號才能填寫,而且一個帳號只能填一次。這可以有效防止同一個人重複簽到,或是在現場幫一堆人代簽。

不過這樣做的前提是,你的參加者幾乎都有 Google 帳號,而且不介意登入。如果你的活動對象是比較年長的長輩,或是不特定的路人,這招可能就不太適用。

老實說,這方法有些限制

雖然 QR Code 簽到很方便,但它不是萬能的。有幾個很現實的問題你必須先想好備案。

- 網路問題:這是最大的罩門。如果活動現場的行動網路訊號不好,或 Wi-Fi 不穩定,那大家就會卡在掃描後的載入畫面白白乾等。所以,活動前務必確認場地的網路狀況。

- 非智慧型手機使用者:別懷疑,真的還是有人沒有智慧型手機,或是手機沒辦法上網。特別是長輩多的活動,你一定要準備紙本的簽到備案。

- 個資外洩的風險:只要是收集個資,就有風險。 國外對這點管得非常嚴格,例如歐盟的通用資料保護規則 (GDPR),它要求企業必須非常透明地處理使用者資料,而且使用者有權要求刪除。 在台灣,我們有「個人資料保護法」,雖然罰則跟細節跟 GDPR 不太一樣,但核心精神是相似的:告知義務、取得同意、以及確保資料安全。 你把資料收集在 Google 表單裡,就要信任 Google 的安全性,同時也要管好誰有權限存取那個後台試算表,避免資料從內部流出。

常見錯誤與修正

最後,整理幾個我最常看到大家犯的錯,拜託,這些真的可以避免。

- 用錯連結:有些人會直接從瀏覽器的網址列,複製 Google 表單「編輯畫面」的網址去做 QR Code。這絕對是錯的!這樣掃描的人會進到你的編輯後台。一定要用「傳送」按鈕裡那個分享用的連結。

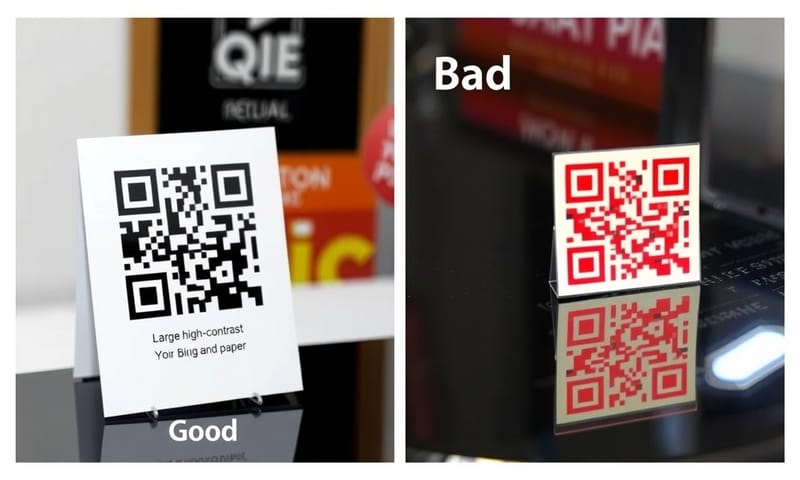

- QR Code 印得太小或材質反光:印在傳單上的 QR Code 只有一公分見方?或是把它印在會反光的亮面材質上?這都會讓手機很難對焦掃描。確保你的 QR Code 有足夠的大小與清晰的對比度。

- 現場沒人引導:不要以為放個牌子在那邊,大家就會自動自發去掃。現場一定要安排一個工作人員,面帶微笑地提醒大家:「麻煩這邊掃一下 QR Code 簽到喔!」並協助處理各種疑難雜症。

總結來說,QR Code 簽到是一個很棒的數位工具,只要你事前規劃好,注意上面提到的那些細節,就能讓你的活動流程更順暢、更專業。

換你動動腦:除了簽到之外,你覺得 QR Code 還可以用在哪些超酷、超有創意的場合?在下面留言分享你的點子吧!