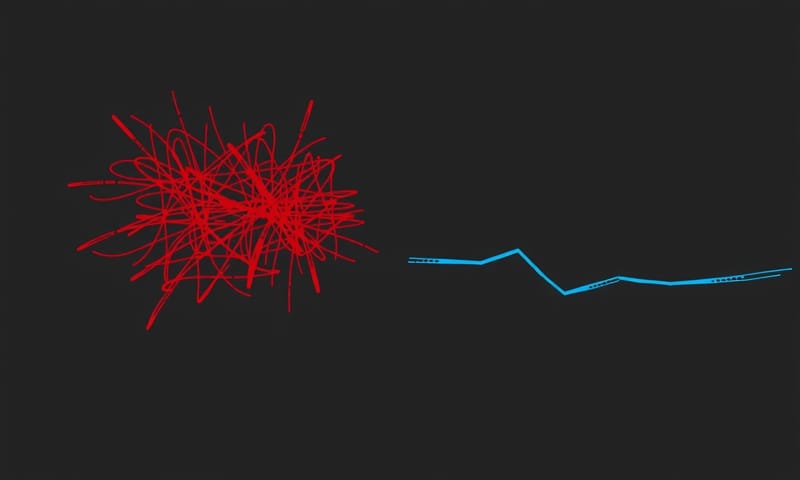

今天要來聊聊「口碑行銷」和「輿情監控」這兩件事。我發現很多人都把這兩件事分開看,口碑行銷就是找KOL、灑內容、衝聲量;輿情監控呢,就是買個系統,等著公關危機爆發的時候,看著滿江紅的報表,然後開始加班。這真的是……嗯,太浪費錢了。

說真的,這種做法就像是把消防隊跟建築師當成兩種完全無關的職業。等到房子燒起來了才叫消防隊來灌救,而不是在畫設計圖的時候就跟消防專家討論,把防火材質、逃生路線都規劃好。不是很奇怪嗎?

先說結論:別再把輿情監控當消防隊了

我的核心觀點很簡單:輿情監控不該只是危機處理的工具,它應該是口碑行銷策略的「共同創作者」。它不是事後補救的消防員,而是在規劃階段就一起畫藍圖的建築師、結構技師。在你的口碑劇本寫好之前,就應該用輿情數據告訴你,這個劇本可能會在哪個環節崩塌。

如果你只在危機發生後才啟動監控,那你看到的永遠是被動的數據,你做的永遠是補救。 但如果你在行銷活動「規劃期」就導入輿情分析,你就能從被動的「滅火隊」轉型為主動的「風險管理師」。 這不只是心態的轉變,更是整個公關與行銷工作流程的再造。

最近的「翻車」案例,你看懂門道了嗎?

我們不用提太久以前的例子,光是過去這一年多,應該就看過不少KOL或品牌合作「翻車」的事件吧? 比如說,某個主打健康形象的品牌,找了一個生活作息混亂、充滿爭議的網紅合作,結果新品上市的貼文底下,留言歪樓到不行,全部都在討論網紅的私生活,產品本身完全失焦。品牌方大概投入了幾十萬的行銷預算,結果像是打水漂,還得花更多力氣去洗刷負面形象。 這就是典型的「事前沒做功課」。

這些事件背後,其實都藏著共同的脈絡:

- 品牌的「人設」跟KOL的「人設」打架: 消費者會覺得品牌精神錯亂,進而產生不信任感。

- 忽略了KOL的「隱性風險」: 很多風險不是看粉絲數或互動率就能發現的。他過去有沒有爭議言論?他的粉絲組成跟你的目標客群真的吻合嗎?這些都需要更深度的調查。

- 等到「炎上」才反應: 當Dcard、PTT開始有集中討論串,或是特定媒體開始報導時,通常火勢已經蔓延開了。 這時候再做任何事,成本都會高得嚇人。這就是所謂的黃金24小時,但老實說,很多時候當你意識到危機時,黃金時間早就過了。

這些血淋淋的教訓,都指向一件事:如果這些品牌在「選擇合作對象」和「規劃內容方向」的階段,就先做了深入的輿情監控,很多悲劇其實可以避免。

怎麼做?把輿情監控融入口碑行銷的三個階段

好吧,觀念講完了,來點實際的。到底該怎麼把這兩件事結合在一起?我把它分成三個階段:規劃期、執行期、跟複盤期。這不是什麼高深的理論,就是一套比較穩健的工作流程。

第一階段:規劃期 — 當個「風險預言家」

這是最重要、也最常被忽略的階段。在灑錢之前,你得先把錢花在刀口上。這時候輿情監控的任務不是看自家品牌好不好,而是「偵查戰場」。

具體要做幾件事:

- 審查KOL/KOC的「黑歷史」與真實樣貌: 這不只是Google搜尋他的名字。你要用輿情工具去分析他過去一年的言論,看看有沒有潛在的爭議點(例如政治立場、性別議題、歧視言論等)。 更重要的是,分析他的粉絲都在討論什麼?他們對這位KOL的哪些觀點最有共鳴?這些粉絲的輪廓,跟你想溝通的TA(目標受眾)真的是同一群人嗎?

- 找出市場的「溝通機會點」與「地雷區」: 監控你的品類關鍵字(例如:你是賣氣炸鍋的,就監控「氣炸鍋 推薦」、「氣炸鍋 清洗」、「氣炸鍋 致癌」)。看看消費者平常都在抱怨什麼痛點?稱讚什麼優點?有沒有哪些是競品沒做好,但剛好是你的產品強項的地方? 反過來說,有沒有一些是消費者很敏感的地雷(例如過去發生過的食安問題、材質疑慮),你的行銷內容需要巧妙避開,或是主動澄清的?

- 定義「危機預警」的訊號: 什麼樣的狀況算是「異常」?這需要事先定義清楚。例如:一小時內出現超過20則關於「品牌名+負面詞彙」的討論、特定論壇(如PTT、Dcard)出現相關文章並在30分鐘內推文數超過50。 把這些條件設定好,才能在火苗剛竄起時就收到警報。

這個階段完成後,你手上應該會有一份「KOL合作風險評估表」和一份「內容溝通策略地圖」,而不是只有一份夢幻的KOL名單。

第二階段:執行期 — 當個「即時戰情官」

當你的口碑行銷活動開始跑了,KOL的貼文發了、論壇的開箱文鋪出去了,這時候你的輿情監控系統就從「偵察兵」變成「戰情中心」了。

這時候的重點是「即時反應」:

- 監控預設的戰場: 你的KOL貼文留言區、你操作的論壇討論串、相關的社團,這些都是你必須重點關注的地方。看看風向是不是跟你預期的一樣?有沒有出現意料之外的質疑或歪樓?

- 處理「火苗」而非「大火」: 根據你第一階段設定的預警訊號,一旦觸發,公關或行銷團隊就要立刻介入。 譬如,如果有人在KOL底下留言質疑產品的某個成分,客服或小編應該要能馬上用準備好的說法去回應,而不是等留言發酵、被截圖轉發到其他地方才來處理。

- 發掘「正向UGC」並放大: 監控過程中,你一定會發現一些真實消費者的好評、有創意的用法分享(也就是User-Generated Content)。這些是比KOL業配更珍貴的資產。行銷團隊應該主動去聯繫這些使用者,徵求同意後將他們的內容轉發到官方社群,甚至當成下一波行銷的素材。這才是口碑行銷最理想的循環。

第三階段:複盤期 — 當個「數據分析師」

活動結束後,不是慶功宴吃完就沒事了。輿情數據在這時候能幫助你做更有深度的複盤。

你該問的問題是:

- 聲量從哪來? 這次活動的總聲量有多少?哪些渠道(FB、IG、Dcard、新聞)貢獻最多?哪個KOL帶來的討論最熱烈、最持久?

- 討論的品質如何? 除了聲量,更要看「情緒」。正面、負面、中立的佔比各是多少?消費者最喜歡我們這次溝通的哪個點?最不滿的又是什麼?這些數據可以幫助你優化下一次的產品或行銷策略。

- ROI(投資回報率)評估: 結合輿情數據和銷售數據,你可以更精準地評估這次口碑行銷的成效。哪個KOL的粉絲轉換率最高?哪一種類型的內容最能引導購買?這些都能讓未來的行銷預算分配得更有效率。

那…要用什麼工具?來個不負責比較

講到輿情監控,大家最關心的就是「要用什麼工具?」「要花多少錢?」這問題沒有標準答案,完全看你的需求和預算。我自己把它們分成三類,你可以對號入座。

坦白說,現在市面上的工具很多,從國際知名的Brandwatch、Talkwalker,到台灣在地很強的OpView、QSearch都有。 國際工具在跨國、跨語言的監測上通常比較強,但對於台灣網路的「梗」或特殊用語,有時候會判斷錯誤。在地工具則相反,對Dcard、PTT的掌握度很高,語意分析也更接地氣,但如果要監測海外市場可能就比較吃力。

| 工具類型 | 代表工具 | 優點 | 缺點 | 適合誰 |

|---|---|---|---|---|

| 免費/入門級 | Google Alerts, Talkwalker (Free) | 就…免費啊!設定關鍵字就會寄信給你,加減用。 | 根本不算輿情監控,更像關鍵字通知器。資訊延遲、來源不全、沒啥分析功能。 | 個人品牌、超微型企業,或是想「體驗一下」輿情監控是什麼感覺的人。 |

| 中階/SaaS服務 | QSearch, Brand24, Meltwater | 功能齊全,有儀表板、情緒分析、聲量趨勢圖。對台灣社群掌握度不錯,價格相對親民。 | 數據維度、分析彈性可能不如企業級的深。有時候需要人工介入判讀情緒。 | 中小企業、電商品牌、行銷代理商。預算有限但需要專業功能的主力選擇。 |

| 企業級/顧問服務 | OpView, Brandwatch, YouScan | 功能強大到爆,數據維度超細,還能做視覺聆聽(例如分析圖片裡的logo)。 通常會搭配顧問服務,提供深入的分析報告。 | 費用…嗯,可能會讓你懷疑人生。導入期也比較長,需要專人學習操作。 | 大型集團、公家單位、需要跨國監測或深度產業研究的品牌。口袋要夠深。 |

常見錯誤與修正

我知道,理想很豐滿,現實很骨感。在導入這套流程時,很多品牌還是會踩坑。這裡列出幾個最常見的錯誤,希望你能避開。

- 錯誤一:把所有負面聲量都當成危機。

修正:你要學會分級。有些只是單純的客訴,適合由客服一對一處理;有些是產品建議,應該轉給PM;只有那些具有擴散性、可能影響大眾觀感的,才需要啟動危機處理流程。把所有精力都用來撲滅零星火花,反而會錯過真正的大火。 - 錯誤二:只監控品牌名,忽略了周邊關鍵字。

修正:消費者不一定會提到你的品牌全名。他們可能會討論你的「品類」(如:保濕精華液)、你的「使用場景」(如:熬夜急救)、或是你的「競品」。把這些關鍵字都納入監控範圍,你才能看到更完整的市場樣貌。 - 錯誤三:迷信AI情緒分析,忽略人工判讀。

修正:現在的AI語意分析很強,但對於中文世界的「反串」、「酸言酸語」,還是常常會判斷錯誤。 一個看起來是「正面」的詞,放在特定語境下可能是在嘲諷。所以,數據報表出來後,還是需要有經驗的人去抽樣閱讀原文,確認情緒判斷的準確性,這點非常、非常重要。

總結來說,口碑行銷和輿情監控本來就該是同一件事。它們的關係不是「消防隊」和「失火戶」,而是「飛行員」和「儀表板」。你不會等飛機引擎熄火了才去看儀表板,對吧?從今天起,試著在你的行銷規劃會議上,也為你的輿情分析師留一個位子吧。

你在規劃口碑行銷時,最怕遇到哪種突發狀況?是KOL翻車、產品被誤解,還是對手惡意攻擊?在下面留言分享你的惡夢場景吧!