社區管理的困擾究竟在哪裡?

「我等了快一個禮拜才在社區佈告欄看到水塔清洗的通知欸。」住戶陳太太有點無奈地抱怨。維修流程常常卡關,還要反覆確認繳費資料,這種狀況真的讓人一頭霧水。有些大樓或是那種集合式住宅,尤其規模稍微大一點的,好像都會出現這類問題。有人說,在某些比較複雜、多棟管理委員會裡,大約七十幾戶裡面,大概有將近一半的住戶都因為訊息沒及時收到而錯過重要資訊。管理員有人用紙本傳單,有人靠電話通知,但每次資料更新,其實很容易對不上,也難免拖慢解決事情的速度。說真的,這樣下去,到底該怎麼辦比較好?

為何傳統方式無法滿足現代需求?

每次一有費用公告,管委會就得一家一家貼公告紙條,還要一直確認到底誰繳了、誰還沒繳。這種做法,其實到現在在不少中大型社區都還是滿常見的。你看起來覺得手寫記錄很細心,但其實只要一換人交接、或住戶搬進搬出,資料很容易東漏一塊、西缺一角。有些資深住戶總會說:「面對面才有人情味。」可是說真的,只要管理員換班,有時候就忘記提醒,維修進度也跟著卡住。某些地方還會用收據本配合手機簡訊,但最多只能掌握七八成左右的住戶,比起能即時查詢的線上系統,這種管理方式習慣不同,到後續要追蹤責任反而更麻煩。有的靠打電話,有的只貼在公佈欄上,你說混亂不混亂?大家覺得呢?

Comparison Table:

| 步驟 | 描述 | 挑戰 | 解決方案 | 預期效果 |

|---|---|---|---|---|

| 設施盤點 | 社區管理人員手動核對設備與地點 | 流程緩慢,漏水點標註不全 | 使用數位化表格加速檢查流程 | 提高效率,減少漏檢 |

| 住戶教育訓練 | 推進新系統的使用與操作培訓 | 住戶參與度不足,有人拖延下載App | 分階段試辦和小範圍引導提升熟悉度 | 促進參與,提高操作熟悉度 |

| 功能測試階段 | 選擇重要模組優先導入,如繳費或訪客登記功能 | 可能面臨系統適應問題與用戶習慣不同步 | 設計簡易版和進階版介面滿足不同需求者的偏好 | 降低抵抗感,提高接受度 |

| 維修追蹤機制 | 透過APP實時查看維修狀態及進度更新 | 偶爾仍有疏漏狀況發生 | 集中所有信息於同一平台以便即時回報調整 | 減少等待時間,提升維修反應速度 |

| 突發事件處理 | 停電等情況下迅速通報住戶和指派工作人員 | 若未事前演練可能會造成混亂 | 確保所有角色在同一平台上更新信息 | 提高協作效率,加快問題解決 |

如何快速應對緊急事件的挑戰?

之前有住戶提過,半夜如果突然停電,管理室跟大家聯絡起來真的很不順,資訊常常卡住。其實不只緊急事件這樣啦,平常像是公告、設施維修通知,也有人抱怨沒收到訊息。

是不是因為平台太分散?還是哪邊流程卡住?說穿了,有些長輩對新軟體就很難適應,不然就是只靠紙本或那種傳統 `WeChat` 群組,七十幾戶裡面永遠會有幾個人被遺漏。

到底我們是要解決工具太老舊的問題,還是本來協調的方式就彎彎繞繞?每次事情發生才臨時抱佛腳,這種模式能撐多久啊?感覺這問題比想像中還複雜欸,你覺得呢?

是不是因為平台太分散?還是哪邊流程卡住?說穿了,有些長輩對新軟體就很難適應,不然就是只靠紙本或那種傳統 `WeChat` 群組,七十幾戶裡面永遠會有幾個人被遺漏。

到底我們是要解決工具太老舊的問題,還是本來協調的方式就彎彎繞繞?每次事情發生才臨時抱佛腳,這種模式能撐多久啊?感覺這問題比想像中還複雜欸,你覺得呢?

數位化能否真正提升社區運作效率!

我一開始下載那個物業管理 App 的時候,說真的,第一步就讓我愣了一下——要綁定門禁卡資料,結果發現得拍照上傳,還要手動輸入一串長號碼。照著操作指引慢慢來的時候,中途居然跳出一個授權同意視窗,上面滿滿的小字,大概花了三、四分鐘才稍微搞懂裡面在寫什麼。

至於我爸媽,他們連選帳號註冊的時候都會問:「這格到底要填什麼?」看到太多不同的選單畫面,他們也會有點茫然。後來,我自己發現如果先把每一步截圖下來,然後用手寫圈起來標記哪裡該按、哪裡該填,其實對不熟手機的大人來說比較好懂。有次我忘記怎麼查住戶公告,就直接去找 App 內建的幫助文件,只要輸入「公告」這關鍵字,很快就找到相關教學;但像爸媽他們比較習慣等管理員到場直接示範。有一次他們按錯按鈕導致系統被鎖住,還特地跑流程申請解鎖,整個過程拖蠻久的。

回頭想想,把常用功能整理成小抄貼在牆上,好像比盯著 App 介面還直覺。雖然操作本身其實不算難,不過只要遇到臨時更新或版面調整,多數長輩還是會突然覺得很困難,也沒那麼敢嘗試新功能。你家是不是也有這種情況?感覺光靠官方教學真的不夠欸。

至於我爸媽,他們連選帳號註冊的時候都會問:「這格到底要填什麼?」看到太多不同的選單畫面,他們也會有點茫然。後來,我自己發現如果先把每一步截圖下來,然後用手寫圈起來標記哪裡該按、哪裡該填,其實對不熟手機的大人來說比較好懂。有次我忘記怎麼查住戶公告,就直接去找 App 內建的幫助文件,只要輸入「公告」這關鍵字,很快就找到相關教學;但像爸媽他們比較習慣等管理員到場直接示範。有一次他們按錯按鈕導致系統被鎖住,還特地跑流程申請解鎖,整個過程拖蠻久的。

回頭想想,把常用功能整理成小抄貼在牆上,好像比盯著 App 介面還直覺。雖然操作本身其實不算難,不過只要遇到臨時更新或版面調整,多數長輩還是會突然覺得很困難,也沒那麼敢嘗試新功能。你家是不是也有這種情況?感覺光靠官方教學真的不夠欸。

智慧物管App是否能解決溝通不良的問題?

根據幾年前歐洲物業管理協會所做的一項調查,有超過七十個受訪的中大型住宅社區,在導入智慧型物業管理應用程式之後,普遍自評報修反應速度比傳統紙本方式快了好幾倍。有些住戶其實也反映,雖然介面偶爾還是會出現一些小問題,但整體來說,像繳費通知或維修進度這些資訊變得透明很多。更有部分社區在六個月內,投訴案件數量幾乎減少了一半左右。不過話說回來,並不是每個現場都能複製這樣的成效;有些設備老舊或者住戶使用習慣不同的老社區,改善幅度就沒那麼明顯。這樣看下來,要提升效率和滿意度,感覺還是要依照實際情境評估才準呢。你覺得咧?

引用來源:

推動教育訓練,讓長輩也能輕鬆上手!

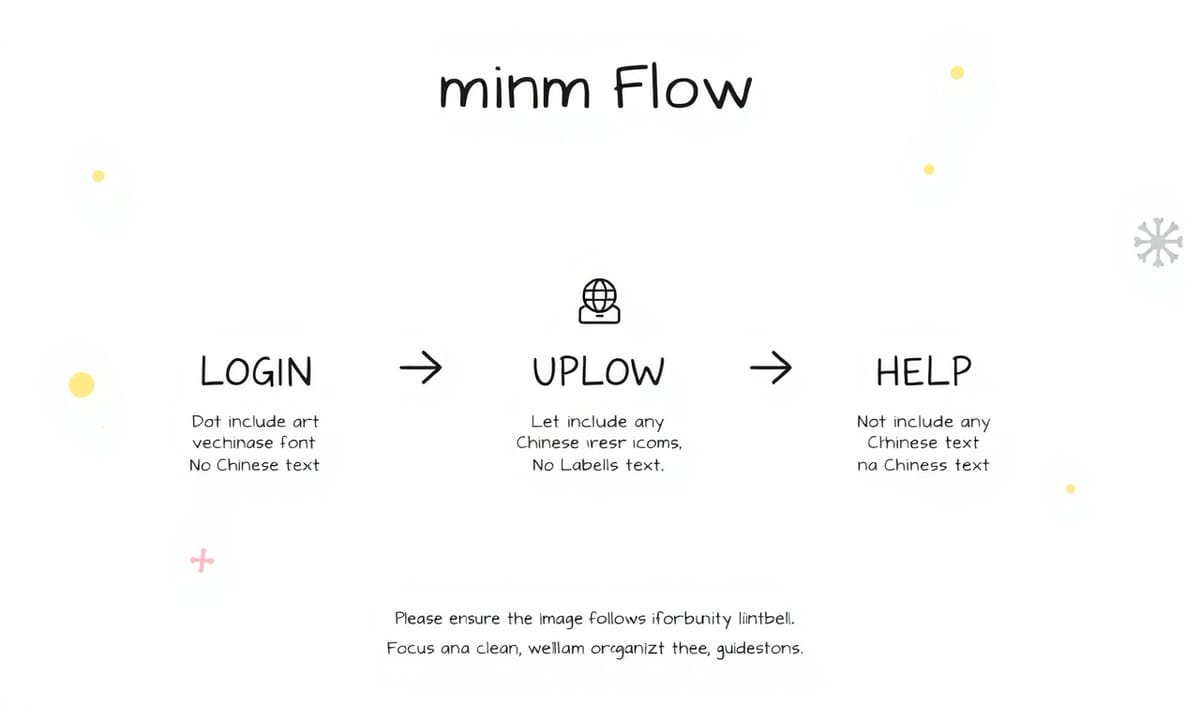

在盤點設施的時候,社區管理人員其實都是一張張手寫表格翻出來核對地點,有些還特別標註疑似漏水的點。說真的,這種最基本的流程通常也不會太快搞定,畢竟樓層那麼多、設備種類又雜,有時中間還得臨時補個遺漏的管線清單,不補好總覺得怪怪的。

等到大致輪廓明朗後,住戶教育和訓練才會慢慢推進,也不一定一開始就很踴躍參加—有些住戶甚至會拖到最後一天才下載 `App`,這種事其實滿常見的啦。

功能測試這階段倒是比較彈性。有的社區會從繳費模組先下手,也有一些直接導入訪客登記功能。整體來看,如果能先選小範圍試辦、讓大家熟悉操作,再逐步擴展到全區,大概可以避掉不少技術卡關。

遇到明顯瓶頸時,多半就是回頭調整作業流程或優化教學內容啦,其實過程也不是什麼一條直線衝到底那麼簡單。你們覺得這樣循序漸進,對你們社區有幫助嗎?還是卡在哪個步驟最煩?

等到大致輪廓明朗後,住戶教育和訓練才會慢慢推進,也不一定一開始就很踴躍參加—有些住戶甚至會拖到最後一天才下載 `App`,這種事其實滿常見的啦。

功能測試這階段倒是比較彈性。有的社區會從繳費模組先下手,也有一些直接導入訪客登記功能。整體來看,如果能先選小範圍試辦、讓大家熟悉操作,再逐步擴展到全區,大概可以避掉不少技術卡關。

遇到明顯瓶頸時,多半就是回頭調整作業流程或優化教學內容啦,其實過程也不是什麼一條直線衝到底那麼簡單。你們覺得這樣循序漸進,對你們社區有幫助嗎?還是卡在哪個步驟最煩?

試點專案怎麼做才能降低風險呢?

切換成線上繳費後,樓下的管理員好像真的不用一直跑來跑去了,這句話偶爾會在住戶之間聽到。說真的,仔細想一想,不管是修水管、收包裹、還是查帳單,每次都不用再翻紙本或打電話問進度,有些人覺得整個流程確實簡單不少。不過,也不是每套系統一開始就很順利。有的社區當初平台挑錯了,結果大家常常密碼忘記,月公告還得額外印出來貼在電梯口。其實後來換成手機驗證登入,大約有一半長輩也慢慢跟得上操作。有些人剛開始會擔心漏看電子繳費紀錄,但只要養成每週檢查一次的習慣,好像很多困擾自然就少了。再說維修追蹤也是,只要打開 APP 看一下進度條,就不需要乾等工程單位通知。看起來,如果系統設計能依住戶年齡結構和日常習慣做點調整,要抓到效率提升與生活便利的平衡,其實沒那麼難吧?你們家社區會遇到這種狀況嗎?

線上支付和公告真的讓生活變得更便利!

說真的,這感覺就像把社區管理搬進一個看不見的指揮中心,而那個物業管理 `app` 其實就像一個龐大的類神經網路。剩下多少停車位、健身房預約的人數,甚至是公共空間哪顆燈泡壞掉多久了——這些雞毛蒜皮的小細節,有時候在手機上就只是一串數字而已。當住戶回報問題或提出設施需求時,系統好像會自動幫你分派給適合的工作人員。有個人曾經說過,其實超過七十項設施維護項目裡,要忽略小地方其實很容易,但有了這種協調機制後,連垃圾桶滿出來都能馬上被提醒欸。雖然說整個流程還是偶爾會有疏漏,不過跟以前那種靠紙本巡檢、臨時憑記憶去補破洞的做法比起來,現在確實少了很多靠運氣才分配到資源的狀況。你覺得這樣未來是不是會改變社區生活的日常呢?

數據分析為什麼是社區管理的新趨勢?

剛剛那場突如其來的停電,其實現場主管只花了幾分鐘,就把通知流程在 App 上同步好了。有人在走廊低聲討論,入口的住戶也都滑著手機看訊息。遇到這種突發狀況,如果事先沒有練過協作步驟,場面很容易就亂掉:有人的手機死活連不上、訊息到處散落、維修人員也可能延誤抵達。可是實際執行起來,重點就是把所有狀態更新、進度回報還有工作指派,全都集中在同一個平台上,這樣每個角色能一清二楚知道自己該做什麼。有時候啊,維護工程師甚至還沒離開辦公室,就已經收到最新現場照片了。我聽說,有一些大型連鎖公寓集團導入這類系統後,反應速度大概提升快一半,不過每次是不是都順利,那還是得看現場網路環境和住戶配合度啦。樓下咖啡店裡,有人邊笑邊說:「以前等維修根本像碰運氣,現在應該比較不會這麼無助吧?」

成功案例告訴我們,改變真的值得嘗試。

有些社區在導入物業管理應用程式時,通常會先評估 `IoT` 還有現有監控系統的相容性,不過大家常常忽略掉那些隱性的升級費用。其實,與其一開始就全部推翻重做,不如分階段上線,先針對大家最在意的痛點來解決,例如可以先把訪客管理數位化,再慢慢擴展到像是收費通知、設備報修等等。說真的,不同族群之間的介面偏好落差還滿明顯的,其實你也可以考慮設計簡易版跟進階版介面選項,這樣阻力會小很多。有些社區還會定期舉辦教學說明會,小規模地收集功能回饋測試,所以遇到安全疑慮時,也能即時修正調整。整體來看,關鍵不只是拼技術而已,更重要的是彈性調整推廣節奏和溝通方式,你覺得這樣是不是比較實際?