IoT... 物聯網。大家都在講。

聽起來很遠,但其實不是。不是只有智慧音箱、智能手錶才算。

它更像是一種... 嗯,背景的改變。你看不到,但它在發生。

企業的數位轉型,其實就是把這些看不見的改變,變成可用的東西。最後,影響到我們的生活。

一句話結論

簡單講,就是讓環境為我們服務,而不是我們去適應環境。從工廠、農田到城市,都是如此。

場景一:製造業-那間知道你想要什麼的工廠

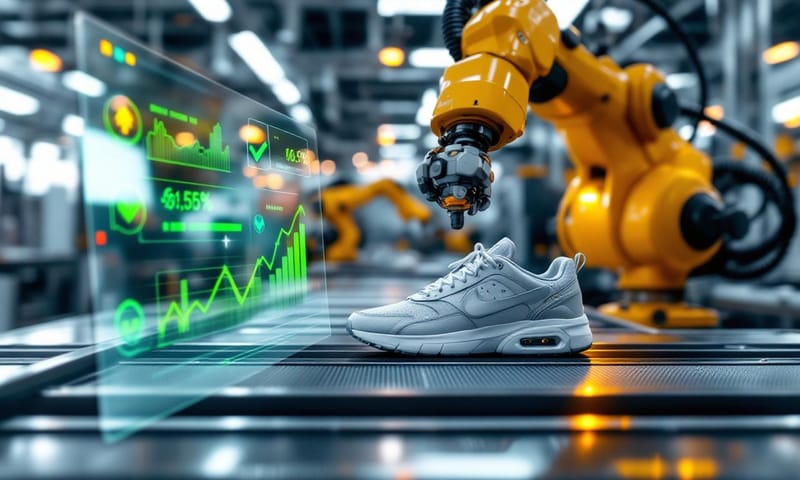

你訂了一雙客製化球鞋,為什麼現在可以比以前快這麼多拿到?

答案,可能就在工廠裡。

過去的工廠是「壞了才修」。現在,透過IoT,工廠可以做到「預測性維護」。 這是一個很大的轉變。

想像一下,生產線上的機器手臂、輸送帶、切割機... 上面都裝滿了各種微小的感測器。 這些感測器隨時在監測溫度、壓力、震動頻率、轉速... 任何你想得到的參數。

這些數據,會即時傳到雲端系統進行分析。 AI模型會比對歷史資料,然後告訴管理者:「A機台的3號軸承,震動頻率異常,預計在72小時後可能故障。」

於是,工廠可以在夜間、或是產線空檔時,就先把這個快壞掉的零件換掉。而不是等到它真的壞了,造成整個生產線停擺。

這不只省下維修成本,更重要的是,生產效率和可靠性大幅提升。 這就是為什麼你的客製化訂單,可以更快、更準確地被完成。因為工廠的「不確定性」降低了。

場景二:農業-會自己「看天吃飯」的田地

農業,可能是最傳統的產業。但現在也面臨最大的挑戰:氣候變遷。

以前農夫靠經驗,但現在,幾十年的經驗可能一夕之間就不準了。

智慧農業,就是用IoT來幫農夫建立一套新的「科學經驗」。

怎麼做?在田裡插上各種感測器。土壤酸鹼度、溫濕度、導電度(EC值)... 這些都能即時監測。 天上飛著無人機,巡視作物的生長狀況,看看哪一區有病蟲害的跡象。 結合小型的氣象站,預測接下來幾小時的氣候變化。

所有數據匯集在一起,系統會建議農夫:「A區土壤濕度過低,預計三小時後無降雨,建議開啟自動灑水系統15分鐘。」 或是「B區的葉片影像分析顯示,有初期白粉病的特徵,建議進行處理。」

這讓農作物可以在最適合的環境下生長,同時也減少了水、肥料、農藥的浪費。 對我們來說,好處就是農產品的供應更穩定,品質也更有保障。

說到數據,這裡就有個有趣的差異。在歐洲,因為有GDPR(一般資料保護規範),他們非常強調個人資料的保護和使用者同意。 就算是用IoT設備,誰能收集、怎麼用,都管得很嚴格。 而在台灣,NCC也有推動針對物聯網設備的資安規範,像是發布檢測指引和認證標章,但感覺上更著重在「設備本身」不能有漏洞、不能被輕易駭入。 一個是管數據的流動,一個是管設備的本體安全,切入點不太一樣。

場景三:智慧建築-一棟會「呼吸」的辦公大樓

我們每天待最久的地方,除了家,大概就是辦公室了。

傳統建築,能源浪費很驚人。沒人的會議室,冷氣照開。大白天的,窗邊的燈也全亮。

智慧建築,就是讓建築物自己學會節能。

透過各種感測器,系統知道:現在室外光線充足,窗邊三排的燈光亮度可以自動調降50%。 透過會議室預約系統連動,系統知道下午三點前A會議室都沒人,空調可以只維持送風模式。智慧電錶會回報各個區域的用電狀況,找出異常耗電的設備。

這延伸到整個城市,就是智慧城市的概念。 例如,停車場的每個車位都有感測器,你可以直接在App上看到哪裡有空位,不用再繞來繞去。交通號誌可以根據即時車流,動態調整紅綠燈的秒數,疏解交通壅塞。

對企業來說,是節省營運成本。對我們個人來說,是讓生活少一點摩擦和浪費。

聽起來很美好,但問題呢?

當然有問題。理想跟現實總有差距。

第一個,也是最大的問題:資安。 萬物聯網,也代表萬物皆可駭。當你家門鎖、工廠產線都連上網路,一旦被駭客入侵,後果不堪設想。 所以NCC跟經濟部才會一直推動資安認證。

第二個,標準不統一。A牌的感測器、B牌的控制器、C牌的雲端平台,常常彼此不通,形成一個個「數據孤島」。 這讓整合變得非常困難和昂貴。

第三,成本。初期建置費用很高。對很多中小企業或小農來說,這是一筆不小的投資。 必須要讓他們看到明確的好處,才有可能導入。

最後是... 人的問題。技術再新,還是需要人來管理、解讀數據、做出決策。人才的轉型,有時候比技術轉型還慢。

三大場景,一個比較

把它們放在一起看,會更清楚。

| 場景 | 核心解決的問題 | 主要技術/方法 | 對「我」的影響 |

|---|---|---|---|

| 智慧製造 | 產線的不確定性、故障停機 | 設備感測器、預測性維護 (Predictive Maintenance)、AI數據分析。 | 嗯...我訂的東西可以更快拿到?品質也比較穩定。 |

| 智慧農業 | 氣候變遷、勞力老化、經驗失靈 | 環境/土壤感測器、無人機、自動化灌溉與控制系統。 | 也許...菜價比較不會亂飆?而且作物來源好像更透明、更安全。 |

| 智慧建築/城市 | 能源浪費、公共資源效率低落 | 智慧電錶、人流/車流偵測、自動化環控。 | 生活中的小麻煩變少了。找車位快了點,辦公室不會忽冷忽熱。 |

所以,物聯網到底是什麼?

繞了一圈,回到最初的問題。

IoT,與其說是一項單一的「技術」,不如說是一種「黏著劑」。

它把感測器、網路、數據、AI這些本來就存在的東西,全部黏在一起,讓它們產生新的價值。

它驅動的智慧生活,不是某個驚天動地的發明,而是一點一滴、幾乎讓你沒感覺的改變。這可能才是最深刻的轉型吧。

如果讓你選,你最希望 IoT 優先解決你生活中的哪個「小麻煩」?

- A) 永遠找不到的停車位

- B) 常常忘記澆水的盆栽

- C) 出門後老是懷疑沒關的電燈或冷氣

- D) 其他(歡迎留言分享)