重點一句話

嗯,手機 App 製作…簡單講,就是從一個想法,經過設計、開發、測試,最後丟到 App Store 或 Google Play 上架的整個過程。但魔鬼都在細節裡,特別是工具選擇跟成本評估,這兩塊最容易踩坑。

大家好像都漏了這幾點

我看了一下網路上的文章,很多都在講那套標準流程:企劃、設計、開發、上架… 沒錯,但都太理論了。實務上,我覺得有幾個更重要的點好像沒人特別強調:

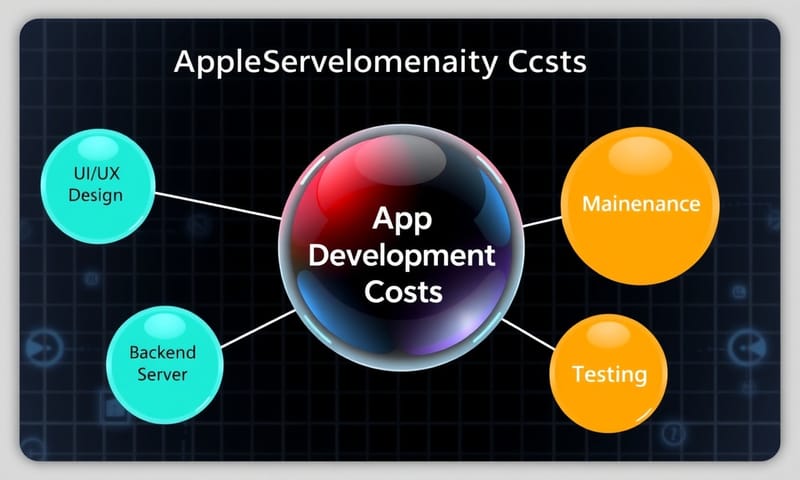

- 維運成本才是無底洞: 很多人以為 App 開發完就沒事了。錯,上架後才是燒錢的開始。伺服器費用、系統更新(iOS/Android 一改版,你 App 可能就掛了)、客服、Bug 修復…這些錢常常比開發費還驚人。

- No-Code 不是萬靈丹: 最近超紅的無程式碼 (No-Code) 平台,像 Bubble、Adalo 這些,的確讓不會寫程式的人也能做 App。 但它有極限。功能一複雜、要串接特殊硬體或 API,或是對效能要求很高,No-Code 馬上就卡關。很多人一頭熱栽進去,做到一半才發現此路不通,浪費一堆時間。

- 團隊溝通成本被嚴重低估: 如果是外包,你跟開發團隊之間的溝通成本非常非常高。規格沒寫清楚、對 UI/UX 的想像有落差,來回修改都會反映在報價單上。一個案子拖個半年一年,預算翻倍都很正常。

- 法規問題,特別是個資: 現在 App 蒐集使用者資料都要很小心。尤其是台灣的《個人資料保護法》,跟國外 GDPR、CCPA 規定又不一樣。 隱私權政策亂抄一份範本就想上架,很容易被抓包或被使用者告。

所以,一個完整的 App 製作流程到底長怎樣?

好,那我們來拆解一下整個流程。我盡量用大白話講,不要弄得太複雜。

1. 概念與企劃(Idea & Planning)

這階段不是只有「我有一個好棒的點子」而已。你要想清楚:

- 解決什麼問題? 你的 App 到底要幫使用者解決什麼痛點?沒有痛點,就沒有需求。

- 目標使用者 (TA) 是誰? 是學生?上班族?媽媽?不同族群的設計和功能會完全不同。

- 核心功能是什麼? 把最重要、最不可或缺的功能列出來。先做最重要的,其他都是錦上添花。這就是所謂的 MVP (Minimum Viable Product,最小可行性產品) 概念。

- 畫出流程圖跟線框圖 (Wireframe): 不用很漂亮,拿紙筆畫都可以。把使用者從打開 App 到完成主要任務的每一步都畫出來。這能幫助你釐清邏輯,也能讓後續跟設計師、工程師溝通更順暢。

線框圖確定後,就換設計師接手。UI (User Interface) 管的是畫面好不好看,UX (User Experience) 管的是流程好不好用。這兩者要緊密配合。 設計師會產出高保真的 Mockup(看起來跟真的 App 一樣的設計稿),這時候就能確定 App 的長相了。

3. 技術選擇與開發 (Development)

這一步是整個流程的核心,也是成本差異最大的地方。基本上有三條路可以選:

這幾年因為跨平台工具的成熟,原生開發的場景越來越少,除非是對效能有極致要求的 App(例如手遊、影像處理)。大部分企業會選擇 Flutter 或 React Native,省錢省時。 而對於想快速驗證想法的個人或新創,No-Code 平台真的是一個很好的起點。

| 開發方式 | 優點 | 缺點 | 適合誰 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 原生開發 (Native) iOS 用 Swift,Android 用 Kotlin |

效能最好、最順暢,可以完整使用手機所有功能。 | 開發成本最高,iOS 和 Android 要各寫一套,時間直接翻倍。 | 追求極致效能、功能複雜的大型 App,例如手遊、社群平台。 | |||

| 混合開發 (Hybrid/Cross-Platform) 用 Flutter, React Native 等框架 |

寫一次程式碼,可以在 iOS 和 Android 兩邊跑。開發速度快、成本大概是原生的一半。 | 效能略遜於原生,有些底層硬體功能支援度比較差。 | 預算有限、想快速推向市場的企業,是目前市場主流。 | |||

| 無程式碼 (No-Code) 用 Bubble, Adalo, Glide 等平台 |

完全不用寫程式,用拖拉的方式就能建立 App。 速度超快,成本極低。 | 功能限制多,客製化程度低,很難做到複雜的功能或特殊的 UI 設計。 | 個人、新創團隊想快速驗證市場反應的 MVP 產品。 |

4. 測試 (Testing)

開發過程中就要不斷測試。功能有沒有 Bug?在不同尺寸、不同型號的手機上跑版了沒?操作順不順暢? 這階段如果沒做好,App 上架後被使用者罵翻,分數超低,基本上就宣告死亡了。

5. 上架 (Deployment)

終於來到最後一步,把 App 送到商店審核。Apple App Store 和 Google Play 是兩個最大的平台,規則不太一樣。

- 開發者帳號: 兩個平台都要先註冊開發者帳號。Apple 每年要付 99 美金,Google 則是一次性的 25 美金。 這費用是給個人的,企業版會更貴一些。

- 準備素材: 你需要準備 App Icon、商店的預覽截圖、功能說明、關鍵字等等。

- 隱私權政策: 這是絕對必要的。你必須清楚說明你的 App 收集了哪些使用者資料、用途是什麼。 尤其在台灣,必須符合《個資法》的規範,不能亂寫。

- 審核時間: Google Play 的審核比較快,有時候幾小時到幾天。Apple App Store 的人工審核就嚴格得多,也比較久,被退件是家常便飯。 任何跟金錢交易、醫療、兒童相關的 App 都會被特別嚴格審查。

那…到底要花多少錢?

這個問題是最多人問,也最難回答的。App 開發的費用範圍可以從幾萬到幾百萬台幣。 主要看你選擇的開發方式和功能複雜度。

- 簡易型 App: 如果只是個公司介紹、產品型錄,功能很單純,用 No-Code 平台自己拉,可能一個月幾千塊平台費就搞定。如果外包,大概也要 20 萬到 60 萬台幣左右。

- 中等複雜度 App: 包含會員系統、購物車、金流串接、地圖定位等。這種通常會用混合開發,外包費用大概會落在 80 萬到 200 萬台幣。

- 高度複雜 App: 像是社群平台、直播串流、需要 AI 演算法等。這種開發時程長、技術門檻高,費用基本上都是 250 萬台幣起跳,沒有上限。

一個簡單的公式可以粗估:(iOS 工程師薪水 + Android 工程師薪水 + 後端工程師薪水 + UI/UX 設計師薪水 + 專案經理薪水) x 開發時程 = 開發成本。這還沒算到辦公室租金、行銷費用和前面提到的維運費用喔。

上架後才是挑戰的開始

最後還是要再強調一次,App 上架不代表結束。你要持續追蹤使用者回饋、監控 App 的閃退率、分析使用數據,然後規劃下一個版本要優化或新增什麼功能。這是一個不斷循環的過程,也是品牌能不能透過 App 成功的關鍵。 很多人都死在這最後一哩路,因為預算在開發階段就燒光了,沒有留錢做後續的維運和行銷。

所以,下次當你有個 App 的點子時,除了興奮之外,不妨先冷靜下來,把這整個流程跟可能的成本想過一遍,會讓你少走很多冤枉路。

對了,你覺得製作 App 最大的挑戰是什麼?是找不到好點子,還是被開發成本嚇到,或是覺得技術太難?在下面留言分享一下你的看法吧!