一句話結論

最近好多人在問物聯網(IoT)到底是在搞什麼,感覺很複雜。🤔 簡單講,物聯網就是「把以前不連網的東西裝上感測器,讓它連上網,然後用收集到的數據做點聰明事」。從你家的智慧音箱到工廠的機械手臂,都是這個概念。但說真的,魔鬼都在細節裡,從最底層的感測器到最上層的 App,每一關都是學問啊。

最近看到幾個蠻酷的應用,先分享再說!

理論講一堆很無聊,我們先來看看最近大家實際上是怎麼玩的。我發現,IoT 早就不是只存在於科技巨頭的實驗室了,它已經默默地改變了很多產業的遊戲規則。

智慧農業:讓老天爺的臉色有數據可以看

以前種田看天吃飯,現在則是看「數據」吃飯。在台灣,因為我們耕地面積小、農業人口老化,所以發展智慧農業變得超重要。 我看到很多案例是,在農田或溫室裡裝一堆感測器,監測土壤的濕度、酸鹼值、養分,還有空氣中的溫度、光照等等。 這些數據傳到雲端平台後,農夫用手機 App 就能一目了然。 什麼時候該澆水、該施肥,再也不是憑感覺,而是有數據支持。 比如說,系統偵測到某區塊土壤太乾,就能自動啟動滴灌系統,只針對那一區補水,超級省水。 這對於台灣這種時不時會缺水的地方來說,真的很實用。

工業物聯網(IIoT):工廠裡的「黑心」醫生

另一個很猛的領域是工業,又叫 IIoT (Industrial IoT)。工廠裡最怕的就是產線突然停擺,那損失都是用秒在算的。現在很多工廠會在關鍵的生產機具上安裝震動、溫度、壓力之類的感測器。 這些感測器就像是 24 小時待命的醫生,不斷監測機器的「心跳」和「血壓」。 AI 演算法會去分析這些數據,如果發現某個零件的震動頻率不太對勁,可能快要壞了,系統就會提前發出警告,讓維修人員在它真的罷工前先去更換。 這種「預測性維護」超酷,把問題直接扼殺在搖籃裡,根本是工廠的「黑心」醫生啊(稱讚意味 😂)。

好啦,所以這整套東西是怎麼搭起來的?

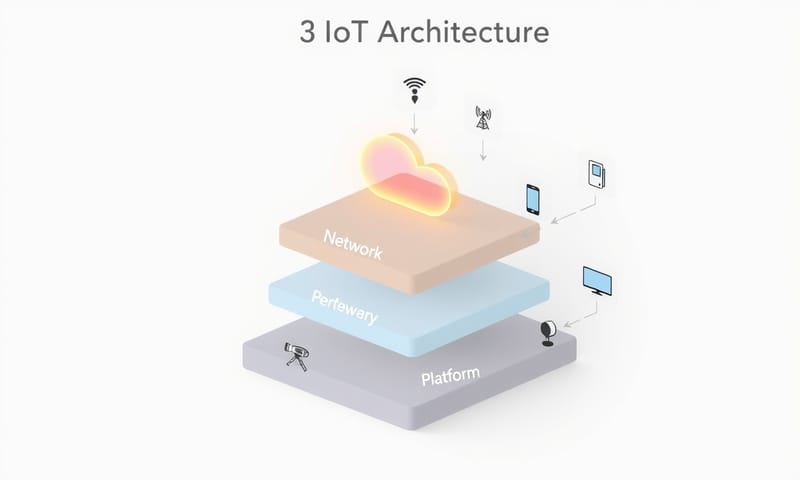

OK,看完案例,我們回頭來拆解一下,一個完整的物聯網服務,到底有哪幾個部分。大家最常講的就是「四層架構」,雖然各家說法有點小差異,但基本上大同小異。 我用比較口語的方式來講好了:

- 感測層 (Perception Layer):這就是物聯網的「五官」。包含各式各樣的感測器(溫度、濕度、GPS、鏡頭...),還有負責執行命令的致動器(像開關、馬達)。 它們的工作就是把物理世界裡的各種狀態,像是溫度多高、東西在哪裡,轉成數位訊號。

- 網路層 (Network Layer):這是「神經系統」。負責把感測器收集到的訊號,穩定地傳出去。這層的技術選擇就多了,短距離的有 Wi-Fi、藍牙、Zigbee;長距離、低功耗的就有 LoRa、NB-IoT 這些。 不同的應用場景會選不一樣的技術,後面我會再聊。

- 平台層 (Platform/Cloud Layer):可以想成是「大腦」。從各處傳來的數據會在這裡匯集、儲存、處理和分析。 現在主流都是用雲端平台,像是 AWS IoT、Google Cloud IoT 或 Microsoft Azure,因為它們處理巨量資料的能力很強,而且彈性比較大。

- 應用層 (Application Layer):這是最終呈現給你看的「臉」。也就是你手機上的 App、工廠裡的戰情室儀表板等等。 它把複雜的數據變成你看得懂的圖表和警示,讓你真的能用這些資訊來做決定。

選哪個網路技術?LoRa 跟 NB-IoT 差在哪?

剛剛網路層提到 LoRa 跟 NB-IoT,這兩個是現在做長距離、低功耗物聯網最紅的技術,但很多人搞不清楚它們差在哪。我自己是覺得,這兩種技術的選擇,背後其實反映了兩種不同的思維模式,也跟各國的電信環境有關。

LoRaWAN 跑在免執照頻段上,你可以把它想像成 Wi-Fi,就是大家都可以自己買設備來架設網路。 而 NB-IoT 則是跑在電信商的授權頻段上,跟你的 4G/5G 手機訊號一樣,需要跟電信商買服務。 這就帶來了本質上的差異。

在台灣,NCC(國家通訊傳播委員會)很早就規劃了物聯網可以用的頻段,像是 920-925MHz 就是給 LoRa 這類技術用的免執照頻段。 同時,也核准電信業者使用 040 字頭的門號來提供電信級的物聯網服務(主要就是 NB-IoT)。 所以台灣兩種技術都能發展。

不過,如果你去對比國際上的趨勢,會發現一個有趣的現象。Omdia 的一份研究提到,LoRaWAN 在中國以外的地區是領先的 LPWAN 技術,而 NB-IoT 則是在中國境內佔主導地位。 這背後的原因很複雜,一部分跟電信基礎建設的覆蓋率、成本,還有產業生態系的成熟度有關。

| 比較項目 | LoRaWAN | NB-IoT |

|---|---|---|

| 頻段類型 | 免執照頻段。 感覺像自己家裝 Wi-Fi,比較自由,但鄰居太多人用的話可能會干擾。 | 電信商授權頻段。 像手機訊號,品質有保障,但就是要付月租費。 |

| 網路建置 | 要自己買 Gateway(閘道器)來蓋。 適合在特定廠區、農場或深山這種鳥不生蛋的地方自幹網路。 | 直接用電信商的基地台,基本上有手機訊號的地方就能用。 對企業來說很省事,不用自己養網路。 |

| 成本 | 初期設備成本高一點,但沒有月租費(除非你用別人的 LoRaWAN 網路服務)。晶片本身有授權費。 | 設備成本可能低一點,但每個裝置都要綁一個門號,有持續的月租費。 幾萬個裝置下來也是一筆錢。 |

| 適合場景 | 私有網路、偏遠地區的環境監測、智慧農業、智慧建築。 彈性大,可以客製化。 | 比較固定的設備,像是智慧電錶、智慧停車、物流追蹤,需要廣域覆蓋跟穩定服務品質的應用。 |

| 在台灣的感覺 | 亞太電信之前有推過,很多系統整合商跟學校研究單位愛用,社群也活躍。 | 三大電信都有推,覆蓋率好是最大優勢,很多公部門的案子或大型企業會選這個。 |

夢想很豐滿,但現實很骨感:為什麼一堆 IoT 專案都失敗了?

聊了這麼多美好的應用,也該潑點冷水了。說真的,IoT 專案的失敗率超級高。思科(Cisco)之前有個調查說,高達 60% 的專案在概念驗證(PoC)階段就掛了,最後真正能稱得上成功的只有 26%。 這數字真的很嚇人。為什麼會這樣?我綜合看了一些報告和自己的觀察,大概有幾個關鍵死因:

- 為了做而做,根本沒解決問題:這是最常見的死因。 很多公司看到別人在搞 IoT,就覺得自己也要跟上,結果花大錢裝了系統,卻沒有解決任何實際痛點。比如說,你裝了溫濕度感測器,但原本的作業流程根本用不到這些數據,那它就只是個昂貴的溫度計而已。

- 想得太美,忘了擴展的痛苦:在實驗室裡測 10 個裝置都沒問題,但要擴展到 10,000 個裝置時,就是一場災難。 突然暴增的數據量會塞爆你的網路和伺服器,傳統的 IT 架構根本撐不住。 微軟的調查也說,擴展成本太高是 PoC 階段失敗的主因之一。

- 把安全當塑膠,被駭了才後悔:每個連上網的裝置,都是一個潛在的破口。 如果你用的感測器密碼是預設的 `admin/1234`,或是數據傳輸過程沒有加密,那基本上就是在邀請駭客來你家開派對。 很多專案為了省成本或求快,直接忽略安全性設計,下場都很慘。

- 組織文化跟不上:這點超重要但最常被忽略。你給了農夫數據,但他還是習慣看天色決定要不要澆水,那數據就沒用。 技術導入了,但員工不會用、不想用、不敢用,那再好的系統都沒用。 成功導入 IoT 往往不只是技術問題,更是管理和組織文化的變革問題。

在你跳坑之前,先問自己這幾件事

看了這麼多,如果你也想開始搞點 IoT 的東西,不管是公司專案還是個人 side project,我建議你先停下來,泡杯咖啡,誠實地問自己幾個問題。這算是一個簡單的審核清單吧:

- 【WHY】我的「痛點」是什麼?:我到底想解決什麼具體的問題?是想省電、省水、省人力,還是想提高良率?這個問題如果回答不出來,先不要開始。

- 【WHAT】我要收集什麼數據?:為了解決這個痛點,我需要哪些數據?這些數據真的有價值嗎?我要怎麼用它來做決策?

- 【HOW】技術可行嗎?錢夠嗎?:我要用的感測器買得到嗎?現場網路環境OK嗎?從硬體、網路、雲端到軟體開發,整個預算我估過了嗎?還有後續的維護費用呢?

- 【WHO】誰來用?誰來維護?:系統蓋好之後,是誰要每天看這些數據?他們會用嗎?需要訓練嗎?以後裝置壞了、網路斷了,是誰要去修?

老實說,把這幾個問題想清楚,大概就能刷掉 80% 會失敗的專案了。真的,衝動是魔鬼啊。😈

好啦,今天就先聊到這。物聯網的世界真的很大,從技術、應用到商業模式都還在快速演變。不知道你聽完有什麼想法?

想問問大家,如果可以把身邊的一樣東西「物聯網化」,你會選什麼?又希望它能幫你解決什麼問題呢?

在下面留言分享一下吧!看看誰的想法最ㄎㄧㄤ、最實用!👇