核心行動建議 - 快速降低重複工單,讓真人客服專注高價值服務

- 定期盤點前三大高頻問題,每月更新知識庫內容一次。

針對80%重複提問快速自動回覆,有效減少人工工單堆積。

- 設定AI自動分流,將70%以上標準查詢自動分類並處理。

真人客服能專心解決少數高難度案件,提升整體處理效率。

- 每季抽查AI回覆樣本,誤判率高於10%即調整規則或內容。

即時修正偏誤,確保自動化服務品質不因量大而下滑。

- 每次真人介入後48小時內,將新狀況彙整加入AI知識庫。

知識庫持續成長,AI學習速度同步提升,減少重複人工介入。

疲於奔命?重複工單與自動化的抉擇

說真的,現在的客服中心,據Gartner近年的調查,將近八成來電顧客都圍著重複性的問題打轉。這種高比例的反覆工單,其實已經不是什麼祕密武器,而是變成一個很明顯的大石頭,卡在傳統客服中心、聯絡中心運營上。唉,每次想到那堆訂單狀態追蹤、帳號密碼又忘了(其實我也常忘記)、還有那些無止盡詢問的基本產品資訊…真的是長年累月一直來。啊,我剛突然想起某家賣蛋糕的客服也是這樣,但離題了——總之前線人員會覺得疲憊,大概也沒什麼好奇怪。

不僅如此啦,那整體服務速度其實就這樣被拖慢下來,有時候主管喊得震天響要提升效率,但每天電話像潮水一樣湧過來,人就算塞多幾個,也只是在原地踏步罷了。有些企業就直接把人數拉滿,但遇到結構性的大量相似提問時,唔……收效有限,很難真的根除作業壓力。有些事靠蠻力是沒用的吧?嗯,好像扯遠了。

從這現象看得出,如果沒有去盤點知識內容,也不引進自動化應對工具,只是一味增加人工資源,那效率未必會真正起色(有時候反而更亂)。於是越來越多組織開始關心流程優化啊、智能輔助系統導入這檔事。不曉得以後大家會不會都交給機器處理呢?但至少目前看來,理由倒是挺充分的。

不僅如此啦,那整體服務速度其實就這樣被拖慢下來,有時候主管喊得震天響要提升效率,但每天電話像潮水一樣湧過來,人就算塞多幾個,也只是在原地踏步罷了。有些企業就直接把人數拉滿,但遇到結構性的大量相似提問時,唔……收效有限,很難真的根除作業壓力。有些事靠蠻力是沒用的吧?嗯,好像扯遠了。

從這現象看得出,如果沒有去盤點知識內容,也不引進自動化應對工具,只是一味增加人工資源,那效率未必會真正起色(有時候反而更亂)。於是越來越多組織開始關心流程優化啊、智能輔助系統導入這檔事。不曉得以後大家會不會都交給機器處理呢?但至少目前看來,理由倒是挺充分的。

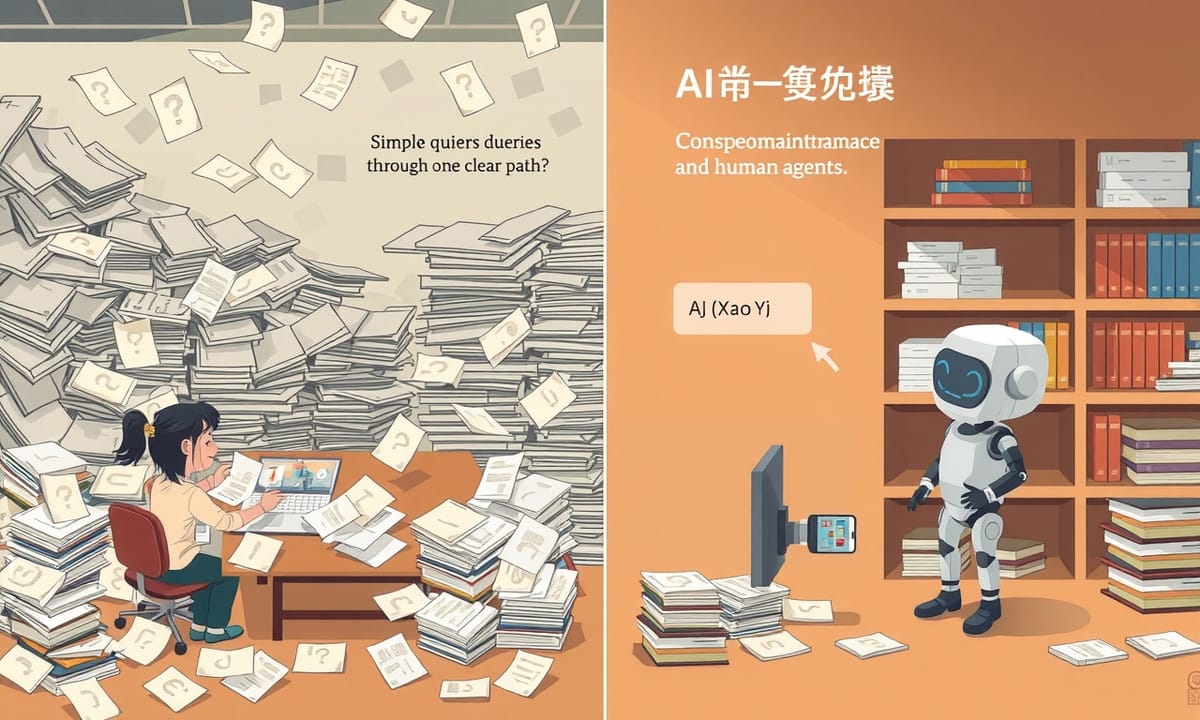

AI全能?品牌溫度與真人介入的盲點

「即便AI客服系統現在可以自動處理七成以上常見查詢,但說真的,現場的經驗——唉,也許有些瑣碎——還是會碰到非得真人介入的狀況。」這是一位在金融業打滾多年的主管嘆了口氣後分享給我的話。講起來也不是要唱衰科技啦,只是像那種客戶遇上交易異常、結果情緒直接炸裂,或某些跟帳戶敏感資料相關的問題,AI常常就卡住了,它根本無法安撫人的焦躁,更別提靈活處理臨時冒出的麻煩事。有次我朋友在零售業,他們試著把整個客服流程都交給AI,可結果呢?嗯,高價值投訴或者那些盤根錯節的退換貨爭議,到最後還是只能請專人出馬收拾局面。我剛才是不是岔題了?總之,這樣折騰來折騰去,其實蠻明顯:「AI+人」協作模式確實比較貼合品牌需求。用機器搞效率,用人表同理心,有點像拼圖嘛,比一味追求自動化更能顧及細膩度。好吧,我忽然想喝杯咖啡,不過拉回主題,就是說,自動化適合大量重複問答;但如果遇到個案需要深入溝通、調整彈性,還是人比較靠譜。兩者搭配起來,大概就不會讓服務突然斷線吧。

從SOP到智能浪潮,客服進化難題浮現

「我們以前幾乎全靠人工客服處理,遇到高峰期,電話總是響個不停。」有位在零售業待得很久的經理這樣回憶,那種情境啊真的讓人頭皮發麻。嗯——說到那時候,很多流程就只靠一疊靜態SOP或者FAQ手冊,大家看到什麼狀況就只能現場自己想辦法,有時還真不知道該翻哪頁才對,唉,亂七八糟。

後來AI語言理解、自動化技術慢慢跟上了,好像也沒那麼神奇啦,就是企業開始引進智能客服系統,重複查詢不再把真人綁死在座位上。欸,其實舉台灣金融業最近幾年推行的例子,有單一AI機器人在尖峰時段能扛起十多個真人的工量——聽起來挺厲害,但我常懷疑那到底會不會累壞它?

雖然表面看起來省力又高效,每次系統升級卻都得重新調整知識庫內容、設計服務流程;這部分常常比剛導入還更費心力,不知道為什麼總是改了又改,很煩。話說回來啦,我覺得從人工到智能過渡的過程裡,真正難纏的是怎麼一直維運優化,而不是只換掉那些坐在櫃檯的人。所以後來各行各業要自動化,都開始更在意前面的資源配置和彈性空間,大概吧——誰知道明天又冒出什麼新需求?

後來AI語言理解、自動化技術慢慢跟上了,好像也沒那麼神奇啦,就是企業開始引進智能客服系統,重複查詢不再把真人綁死在座位上。欸,其實舉台灣金融業最近幾年推行的例子,有單一AI機器人在尖峰時段能扛起十多個真人的工量——聽起來挺厲害,但我常懷疑那到底會不會累壞它?

雖然表面看起來省力又高效,每次系統升級卻都得重新調整知識庫內容、設計服務流程;這部分常常比剛導入還更費心力,不知道為什麼總是改了又改,很煩。話說回來啦,我覺得從人工到智能過渡的過程裡,真正難纏的是怎麼一直維運優化,而不是只換掉那些坐在櫃檯的人。所以後來各行各業要自動化,都開始更在意前面的資源配置和彈性空間,大概吧——誰知道明天又冒出什麼新需求?

人機協作怎麼設計才不讓服務斷線

「設計人機協作時,規則真的要訂得細緻到不行。」資深客服經理講話一向很直接。她說那種被同一個問題問七八次、還又一直重複跳針的用戶,其實一般AI系統根本撐不了幾輪就卡住了。嗯,這我也見過。她還提到,有些金融業同行乾脆直接設一條線:如果有人重複查詢三次,或者客訴情緒升高,就馬上自動交給真人接手,然後之前的對話內容會全部原樣同步過去,不怕有什麼遺漏或中斷。欸,我以前碰過那種要自己再重頭解釋一次的情境,老實說挺煩人的,所以這種方法確實省了蠻多麻煩吧。

不過偏偏有些單位就是很奇怪,他們只盯著自動解決率這個數字,看起來好像效率爆表,其實常常搞成大家互踢皮球,到最後前線員工壓力大到快爆炸,而且還開始擔心會被機器取代掉自己的工作。唉,人總是不安,又忍不住亂想。而所謂專家——嗯,有時候我懷疑他們到底懂多少——反而主張明確的人機轉換流程跟即時資訊傳遞才是團隊之間建立信任感的關鍵;光靠拼效率,在現場其實沒什麼用,大概就這樣吧。有意思的是,只要真人轉接環節夠順暢,結果客戶留存率反而穩定下來,不像以前動不動就流失。我自己還是覺得,有些事情怎麼想都會繞回人的層面,不知為何總是如此。

不過偏偏有些單位就是很奇怪,他們只盯著自動解決率這個數字,看起來好像效率爆表,其實常常搞成大家互踢皮球,到最後前線員工壓力大到快爆炸,而且還開始擔心會被機器取代掉自己的工作。唉,人總是不安,又忍不住亂想。而所謂專家——嗯,有時候我懷疑他們到底懂多少——反而主張明確的人機轉換流程跟即時資訊傳遞才是團隊之間建立信任感的關鍵;光靠拼效率,在現場其實沒什麼用,大概就這樣吧。有意思的是,只要真人轉接環節夠順暢,結果客戶留存率反而穩定下來,不像以前動不動就流失。我自己還是覺得,有些事情怎麼想都會繞回人的層面,不知為何總是如此。

帳密、訂單查詢:效率殺手原來這些最常見

其實我這週心情有點亂,不過還是得說,客服部門每次整理那堆來電紀錄,唉,就是一樣的戲碼重複上演。你知道嗎?訂單追蹤、密碼重設,還有產品規格詢問——這三個問題啊,幾乎每隔一陣子就會冒出來纏人。欸,我昨天才想著要不要換個新飲料喝,結果腦袋裡還在轉那些常見問題,好煩。

據說金融跟零售圈子的內部統計,有時候看了也會頭皮發麻,那些不斷重複的提問,其實耗掉前線團隊將近七成的工作時間。我猜大家都沒想到這種瑣事會佔比那麼高吧?處理流程只要卡一下,很快就像下雨天塞車一樣,把待辦事項擠成一大坨。嗯…扯遠了,其實回到主題,高頻又結構分明的問題,大部分企業不是傻,他們都偏好先把知識庫優化聚焦在相關主題。

舉例來講啦,比如弄個常見訂單查詢模板、自動化密碼指引,又或者即時商品資訊同步。說真的,有時候覺得這些流程雖然無聊,但確實方便不少。不過我剛剛差點忘記冰箱裡還有剩菜要收…拉回正題好了。這套策略主要就是幫忙分辨哪些問題能直接丟給AI機器人回答,哪些比較複雜或特別狀況則讓真人介入協助。

大抵上,也算是避免人力白白浪費,同步提升整體回覆的一致性與精準度吧。有時候搞不太懂為什麼大家老愛問同樣的東西,但世界就是這麼荒謬又規律地運作著,好吧。

據說金融跟零售圈子的內部統計,有時候看了也會頭皮發麻,那些不斷重複的提問,其實耗掉前線團隊將近七成的工作時間。我猜大家都沒想到這種瑣事會佔比那麼高吧?處理流程只要卡一下,很快就像下雨天塞車一樣,把待辦事項擠成一大坨。嗯…扯遠了,其實回到主題,高頻又結構分明的問題,大部分企業不是傻,他們都偏好先把知識庫優化聚焦在相關主題。

舉例來講啦,比如弄個常見訂單查詢模板、自動化密碼指引,又或者即時商品資訊同步。說真的,有時候覺得這些流程雖然無聊,但確實方便不少。不過我剛剛差點忘記冰箱裡還有剩菜要收…拉回正題好了。這套策略主要就是幫忙分辨哪些問題能直接丟給AI機器人回答,哪些比較複雜或特別狀況則讓真人介入協助。

大抵上,也算是避免人力白白浪費,同步提升整體回覆的一致性與精準度吧。有時候搞不太懂為什麼大家老愛問同樣的東西,但世界就是這麼荒謬又規律地運作著,好吧。

知識庫維運沒做好,八成自動解決率空談?

宜睿智慧那個『小宜』AI客服,唉,剛上線的時候,其實他們團隊做了蠻多雜事──像是先把過去半年那些重複來電、訊息整理一遍,說真的光分類也挺累人的。結果弄出了七十幾個常見問題,最後還不是得硬生生歸納成幾大主題。不過這種事情,好像怎麼切都會有遺漏吧?嗯……不管,反正主軸是針對高頻疑難,他們特別設計分流機制。

舉例來說,如果你只是問訂單查詢啦、密碼忘記這類簡單到不行的小事——好啦,我知道對某些人來說不是小事——系統就直接讓AI自動接手回應,不拖泥帶水。可要是遇到比較複雜的描述,或著連續三次都沒解決,那就立刻丟給真人客服處理。說起來,有時候我也在想,到底什麼算「複雜」?呃……岔題了,我拉回來。

此外,他們每隔一陣子就會檢查一次知識庫,有點像大掃除吧,把過時內容踢掉,再把新政策細節補進去。有個專案負責人還說,光靠最初那套設定根本撐不了多久,一定得一直修修補補,不然很快就答非所問了。嗯,大概也是無奈啦。所以這整套流程,其實就是「明確分類+彈性分流+知識庫維運」,聽起來有點繁瑣,但據說八成自動化都靠這幾步支撐的。唉,人跟機器還是得一起磨合啊。

舉例來說,如果你只是問訂單查詢啦、密碼忘記這類簡單到不行的小事——好啦,我知道對某些人來說不是小事——系統就直接讓AI自動接手回應,不拖泥帶水。可要是遇到比較複雜的描述,或著連續三次都沒解決,那就立刻丟給真人客服處理。說起來,有時候我也在想,到底什麼算「複雜」?呃……岔題了,我拉回來。

此外,他們每隔一陣子就會檢查一次知識庫,有點像大掃除吧,把過時內容踢掉,再把新政策細節補進去。有個專案負責人還說,光靠最初那套設定根本撐不了多久,一定得一直修修補補,不然很快就答非所問了。嗯,大概也是無奈啦。所以這整套流程,其實就是「明確分類+彈性分流+知識庫維運」,聽起來有點繁瑣,但據說八成自動化都靠這幾步支撐的。唉,人跟機器還是得一起磨合啊。

步驟細節不能少—分類、轉接、實測一個都不能漏

專案負責人曾經講得很直白:「平台選定是最基本的一步,系統穩定性與未來可擴充性都得考量。」嗯,這句我到現在還是記得很清楚。有時候想想,好像每個環節都會被這些「基本」卡住。總之啦,在著手建立高效AI客服系統時,其實第一件頭大的事情,就是找一個合適的平台。尤其那種API整合能力到底行不行、日後維護起來會不會搞死人——真的,不然工程師大概瘋掉。

說回正題,等平台設定差不多了,現實裡通常就要面對那堆過去幾個月或半年累積下來的高頻工單資料。分類這部分超級瑣碎,有不少企業在初步整理的時候會發現有七十多種重複問題。我那陣子自己做標籤調整也快被繞暈,每次以為分好,又冒出新的歸類需要重新修正結構。好吧,人腦大概還是沒辦法跟機器一樣死板。

然後就是設計彈性的人工轉接流程,我一直覺得這塊蠻微妙的。例如碰到那些描述東缺西漏、多次查詢還搞不懂狀況的案子,就讓它自動丟給真人接手協助。其實也不是說AI完全無用,但減少延誤率、提升體驗,大致上就是靠這些細節拉扯回來——喔對,有點岔開了。

再把話題拉回知識庫維運,那建議最好固定週期檢查啦,每隔一段時間(誰記得多久一次)就清一下過時條目,也別忘了補上新政策內容。不然客戶問新規定結果答案全舊,一堆烏龍更麻煩。而且啊,mini Field Test也是不能省略的:兩週內硬是要收集將近五百筆對話樣本,比比看AI能自動解決多少,再看真人介入什麼情境,同時順便記錄客戶滿意度──當然囉,有的人永遠挑剔,但數字看起來比較安心。

最後,其實整套操作都是互相關聯,一環扣一環。如果某處斷掉,很快就能發現哪裡瓶頸,再據此慢慢優化。不過,我每次寫完流程總有點心虛,到底改進多少?大概只能邊做邊修吧……

說回正題,等平台設定差不多了,現實裡通常就要面對那堆過去幾個月或半年累積下來的高頻工單資料。分類這部分超級瑣碎,有不少企業在初步整理的時候會發現有七十多種重複問題。我那陣子自己做標籤調整也快被繞暈,每次以為分好,又冒出新的歸類需要重新修正結構。好吧,人腦大概還是沒辦法跟機器一樣死板。

然後就是設計彈性的人工轉接流程,我一直覺得這塊蠻微妙的。例如碰到那些描述東缺西漏、多次查詢還搞不懂狀況的案子,就讓它自動丟給真人接手協助。其實也不是說AI完全無用,但減少延誤率、提升體驗,大致上就是靠這些細節拉扯回來——喔對,有點岔開了。

再把話題拉回知識庫維運,那建議最好固定週期檢查啦,每隔一段時間(誰記得多久一次)就清一下過時條目,也別忘了補上新政策內容。不然客戶問新規定結果答案全舊,一堆烏龍更麻煩。而且啊,mini Field Test也是不能省略的:兩週內硬是要收集將近五百筆對話樣本,比比看AI能自動解決多少,再看真人介入什麼情境,同時順便記錄客戶滿意度──當然囉,有的人永遠挑剔,但數字看起來比較安心。

最後,其實整套操作都是互相關聯,一環扣一環。如果某處斷掉,很快就能發現哪裡瓶頸,再據此慢慢優化。不過,我每次寫完流程總有點心虛,到底改進多少?大概只能邊做邊修吧……

數據證明效率提升,但品質體驗怎麼兼顧

「導入AI客服後,來電量減少將近一半。」這句話嘛,其實我在某家保險公司內部簡報上瞄過——那個時間大概是疫情高峰的時候吧?嗯,現在想想,不只這行業發生這樣的事,好像還有別的地方也出現過類似情形。唉,我記得那時前台客服人員排班表突然變得沒以前那麼緊繃,新進案件數量也明顯沒有以往那麼塞車。欸,有時候大家就拿KPI互相比較,比如什麼首次回覆解決率,還有人工介入的比例——看起來都很科學對吧,可是其實說穿了呢,真正能讓系統完全自動處理掉、毫無人為參與空間的,大概只有七十多種高頻問題裡頭幾成而已啦。

唔……其餘那些描述模糊或者規格特別繁瑣(每次看到都覺得腦袋快炸掉)的工單,AI系統通常會立刻丟給真人去接手。好吧,也不是說誰真的想要全部靠機器搞定,每次看流程順了、然後用戶滿意度微幅提升、人力調度又多了些彈性,其實心裡會有點小確幸,但總感覺哪裡怪怪的。有時候,一遇到新政策更動或什麼特殊場景,那些指標數據立刻開始亂跳——喔,我突然想到昨天喝咖啡差點燙傷自己……啊,不管怎樣,只能邊觀察邊慢慢修正整個流程就是。

最後,到底省下多少成本?欸,答案恐怕每間公司的狀況都不盡相同,大概只能說「看運氣」吧。

唔……其餘那些描述模糊或者規格特別繁瑣(每次看到都覺得腦袋快炸掉)的工單,AI系統通常會立刻丟給真人去接手。好吧,也不是說誰真的想要全部靠機器搞定,每次看流程順了、然後用戶滿意度微幅提升、人力調度又多了些彈性,其實心裡會有點小確幸,但總感覺哪裡怪怪的。有時候,一遇到新政策更動或什麼特殊場景,那些指標數據立刻開始亂跳——喔,我突然想到昨天喝咖啡差點燙傷自己……啊,不管怎樣,只能邊觀察邊慢慢修正整個流程就是。

最後,到底省下多少成本?欸,答案恐怕每間公司的狀況都不盡相同,大概只能說「看運氣」吧。

引用來源:

- AI客服发展迅猛,“软”服务不能太“软” - 新华网

Pub.: 2024-11-15 | Upd.: 2025-03-28 - 2025年中国大模型智能客服最佳实践案例TOP10:行业前沿揭晓原创

Pub.: 2025-03-15 | Upd.: 2025-03-15 - AI大模型+全渠道整合:容联七陌智能客服赋能制造业升级

Pub.: 2025-04-15 | Upd.: 2025-05-12 - [PDF] 中国呼叫中心行业研究报告:AI技术变革和需求多样化双向加持

Pub.: 2025-02-18 | Upd.: 2025-04-12 - 大模型应用跟踪调研:智能客服、数据分析等场景落地持续领跑

完全放手就出事?高峰期投報檢核與樣本追蹤法則

有些企業導入AI客服,然後就覺得反正機器會處理,自己終於可以鬆一口氣了。唉,真的這麼簡單的話,大概連維護部門都該裁撤吧?現實其實不太是這樣,那背後還是一堆需要持續修補的小細節被忽略掉。例如知識庫那東西,如果沒有定期去檢查或更新,有時候就像冰箱裡的剩菜,不動它很快就發臭——尤其每逢什麼季節性高峰或新政策上線時,用戶問的問題一下子全都超出原本設定。

對了,我剛才突然想到,好像大家很容易忘記要先想清楚「什麼情境下應該自動切換真人客服」。嗯…如果沒有明確規則,一遇到複雜狀況卡死在AI那邊,顧客體驗直接下滑,也可能讓案子莫名延誤。這種事說來也是滿常見,只能說人類有惰性吧。啊,拉回來講專家意見好了,他們普遍建議應該去抽樣數百筆最近的對話,把人工介入比例、主題分類還有滿意度當作觀察點,再從後台追蹤訊息流向與解決進度。

舉個例子,比如說兩週內挑大概五百筆測試資料,只要裡頭七成以上都是AI能搞定的那些高頻問題,其餘丟給真人接手,就更容易抓準系統效率。喔,有時候會突然分心想著自己的客服經驗到底算好還是爛,不過…呃,又扯遠了。所以最後重點還是在這樣分流之下,比較好針對某些特定場景微調流程,而不是全部交給機器然後擺爛收工啦。

對了,我剛才突然想到,好像大家很容易忘記要先想清楚「什麼情境下應該自動切換真人客服」。嗯…如果沒有明確規則,一遇到複雜狀況卡死在AI那邊,顧客體驗直接下滑,也可能讓案子莫名延誤。這種事說來也是滿常見,只能說人類有惰性吧。啊,拉回來講專家意見好了,他們普遍建議應該去抽樣數百筆最近的對話,把人工介入比例、主題分類還有滿意度當作觀察點,再從後台追蹤訊息流向與解決進度。

舉個例子,比如說兩週內挑大概五百筆測試資料,只要裡頭七成以上都是AI能搞定的那些高頻問題,其餘丟給真人接手,就更容易抓準系統效率。喔,有時候會突然分心想著自己的客服經驗到底算好還是爛,不過…呃,又扯遠了。所以最後重點還是在這樣分流之下,比較好針對某些特定場景微調流程,而不是全部交給機器然後擺爛收工啦。

分工再造:AI做標準事,人才專注價值創新

其實我以前一直覺得「人機協同」這詞有點浮誇,但講真的,現實操作起來,好像還是得按步就班搞定幾件事——首先,就是要把常見的問題分類釐清。唉,分類這種事每次都弄到頭昏眼花,可又不能省。然後知識庫嘛,要定期維護,不然舊資料一堆錯誤用戶看到只會更火大,這個真的很重要。啊,有時候想到這裡突然想問,到底有誰願意天天整理知識庫?好啦,不扯了,回來說流程設計。

據說,把那些高頻、重複的查詢(大概七十多比例吧)直接丟給AI先處理,是滿合理的做法。如果AI解不開、或者遇到用戶開始情緒激動,其實不用多想,馬上轉真人接手,而且歷史紀錄也得同步,不然接線員只能瞎猜上一輪聊了啥…嗯,我之前遇過類似狀況超級尷尬。

再來檢核品質也是免不了,每兩週隨機抽五百筆對話出來看一遍(五百筆耶),檢查一下AI到底解決多少,再看看人工介入效果如何,有沒有哪邊需要調整。同時也收集下用戶滿意度數據,可是欸,有時候回饋極度兩極,要嘛全部都讚爆要嘛全罵翻,也是服了。不管怎樣啦,循序漸進地把有限的人力和資源聚焦在比較有價值的案件討論與策略創新上面,至少可以減輕團隊一直重覆回答無聊問題那種厭世感——雖然,好像總會有新的麻煩冒出頭。

據說,把那些高頻、重複的查詢(大概七十多比例吧)直接丟給AI先處理,是滿合理的做法。如果AI解不開、或者遇到用戶開始情緒激動,其實不用多想,馬上轉真人接手,而且歷史紀錄也得同步,不然接線員只能瞎猜上一輪聊了啥…嗯,我之前遇過類似狀況超級尷尬。

再來檢核品質也是免不了,每兩週隨機抽五百筆對話出來看一遍(五百筆耶),檢查一下AI到底解決多少,再看看人工介入效果如何,有沒有哪邊需要調整。同時也收集下用戶滿意度數據,可是欸,有時候回饋極度兩極,要嘛全部都讚爆要嘛全罵翻,也是服了。不管怎樣啦,循序漸進地把有限的人力和資源聚焦在比較有價值的案件討論與策略創新上面,至少可以減輕團隊一直重覆回答無聊問題那種厭世感——雖然,好像總會有新的麻煩冒出頭。