核心行動建議 - 馬上實作這些方法,App推播開啟率與互動成長看得見

- 設定每週至少2次A/B測試推播標題與內容

快速比對不同訊息成效,找出吸睛關鍵詞,提升開啟率[1][2]

- 每月檢查推播開啟率、點擊率,找出低於10%內容優先優化

針對表現不佳訊息調整,減少用戶流失[2]

- 根據用戶最近7天行為自動分群,精準發送個人化推播

內容更貼合需求,互動率最高可提升3倍[1][3]

- 推播授權流程只保留1個步驟,並於註冊後3分鐘內彈窗提醒

降低流失,授權率提升明顯,訊息覆蓋更完整[3]

預測APP推播新趨勢提升用戶互動

未來的APP推播方式,嗯,大致方向好像會越來越偏向所謂的智能情境判斷,而且授權也不再是一開始全給,而是那種一點點、逐步試探著開放。有時候,手機就是莫名其妙想彈個什麼,其實我常覺得這些訊息都跟我沒什麼關係──可是透過什麼裝置特徵分析,再加上大語言模型在背後默默運算,不曉得是不是有一天推播真的可以剛好戳到人需要的點,不用再照傳統班表或一件事就亂響。有的人可能很討厭某類消息,其實也能自己挑要哪些才收,比如只收行程小提醒、不看購物那種膩膩的廣告,或者設定安全警示再說。比較讓人在意的是,好像整體風潮和法規都有逼企業重視這種信任感跟資料保護,如果做得到,對公司來講,是不是競爭力穩下來、不會一直被罵煩?至於上線的方法嘛,可以先從區分各種狀況下識別用戶的小細節,之後慢慢釐清提醒型態,再讓每一筆授權變得更適合個人,如此一來APP才能兼顧大家自己的選擇空間,也把互動玩出新花樣吧。

拆解推播分群與時機掌握方法

要讓訊息推播真的有感,結構拆起來大概繞不開三個重要關節:分群、時機,以及內容那一點點說不清的個性味道。過去老是直接全量推送,不考慮誰適合收到什麼,結果就……嗯,其實很容易惹人厭煩;很多用戶連看到都懶,互動率低得可憐。這是大家——資深產品經理啦還有工程同伴們——掛在嘴邊的大問題。

說穿了啊,最基礎的切入點就是先想辦法把人分清楚。從新手第一次登入開始,到快要「消失」的那些老手,你看,每一種角色狀態需求都差超多,很難隨便一句帶過。因此你得按生命週期調整,每組設溝通頻率,語氣還得收放不同,不然就失去了細膩對話意義。不覺得嗎?

然後時間點超級玄妙!每次卡在太早或太晚,都白費力氣。例如,有些訊息假如沒抓住一個剛好的瞬間——那真的是努力全流掉,一丁點挽回機會都沒有。所以轉換也好、安撫挽留也罷,一定要顧好時程。

至於技術團隊嘛,他們盯Push Token像守護神經樞:一環出錯、通知就跟著斷鏈,用戶莫名其妙少看幾則公告,再精心設計也是枉然。但當系統各自分工齊頭並進,訊息到位,加上協作無縫,好像反而更能刺激打開率,而品牌吸引力也在耳濡目染中漸漸堆疊起來。

所以,多層次檢視之後,其實這種拆解方式很有參考價值。有些東西雖普通,但方法走細微,就會生出一些希望讓人偷學或慢慢改良的底子。唉……只能說效率也許就在細節藏着罷了。

說穿了啊,最基礎的切入點就是先想辦法把人分清楚。從新手第一次登入開始,到快要「消失」的那些老手,你看,每一種角色狀態需求都差超多,很難隨便一句帶過。因此你得按生命週期調整,每組設溝通頻率,語氣還得收放不同,不然就失去了細膩對話意義。不覺得嗎?

然後時間點超級玄妙!每次卡在太早或太晚,都白費力氣。例如,有些訊息假如沒抓住一個剛好的瞬間——那真的是努力全流掉,一丁點挽回機會都沒有。所以轉換也好、安撫挽留也罷,一定要顧好時程。

至於技術團隊嘛,他們盯Push Token像守護神經樞:一環出錯、通知就跟著斷鏈,用戶莫名其妙少看幾則公告,再精心設計也是枉然。但當系統各自分工齊頭並進,訊息到位,加上協作無縫,好像反而更能刺激打開率,而品牌吸引力也在耳濡目染中漸漸堆疊起來。

所以,多層次檢視之後,其實這種拆解方式很有參考價值。有些東西雖普通,但方法走細微,就會生出一些希望讓人偷學或慢慢改良的底子。唉……只能說效率也許就在細節藏着罷了。

Comparison Table:

| 問題 | 結論 |

|---|---|

| 推播通知發得多,留存真的會提高嗎? | 頻繁推播可能導致用戶流失風險增加45%,每天控制在1次較為穩定。 |

| A/B測試要跑幾天才算夠? | 建議每個版本最少觀察7天,並延長追蹤至90天以獲得較準確的數據。 |

| Push Token註冊時漏掉的補救法? | 採用即時同步與嚴謹驗證手法,確保設備變動能及時回傳系統。 |

| 如何設計針對性訊息策略? | 分群精準鎖住行為輪廓,根據用戶心境設計共鳴內容,提高開啟率和留存。 |

| GDPR對資料處理的影響是什麼? | 必須公開用途並獲得用戶同意,高效管理可累積信任與降低政策風險。 |

追蹤數據了解推播開啟率標準

根據2024–2025年產業報告,現在全世界消費型App的推播開啟率,大致落在20%這個平均水位。不過,也不是沒有例外,有些App能把這數字推到30%以上,還真的有點厲害——欸對,資料那幾份來源其實都算主流[4]。不過話說回來,看似是同樣的技術基礎,可只要操作策略一換,用戶的反應可能就大大不同。

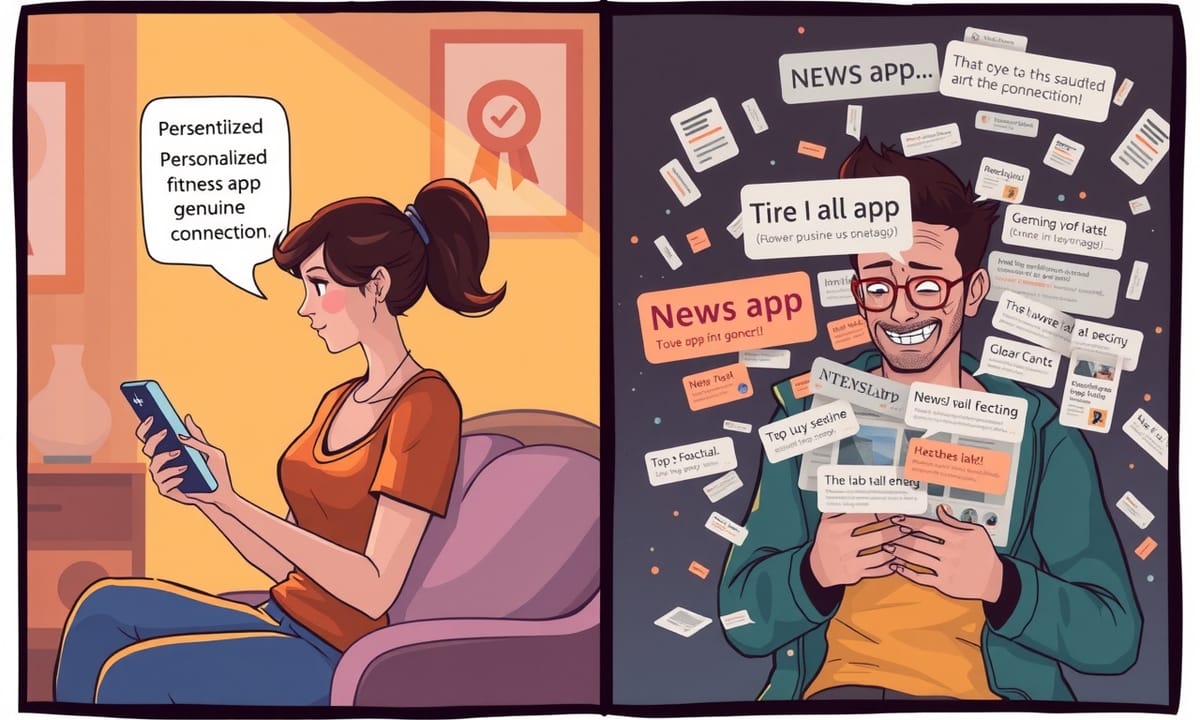

舉例講,一些新聞類App啊,只要連續三天、每天硬塞超過三則廣告推播給用戶,你知道嗎?一個月下來,那個卸載比率會從原先只有約4%,直接暴增到12%。想想很刺激(嗯,我剛才突然想到機器學習也會因特徵過度干擾模型表現,不過——拉回重點),這顯示:如果推播搞得太密集又毫無針對性,用戶可不是省油的燈,很快就會拿行動做出抗議。

所以啦,其實調控訊息頻率和內容精準度這檔事,如果沒抓好平衡,績效肯定是一路往下滑。而唯有真正站在用戶角度上,把需求脈絡跟介入力度精細拿捏住——不要太超過,又要剛剛好——才算掌握了提高開啟與留存成效的核心。

再換句話說,每一次策劃推播策略,其實都像設計一場測試,用指標當標靶,一步步拆解優化每個環節。哇,我居然又離題了……總之,最好依照該領域關鍵指標反覆檢查與細緻調整,就比較不容易踩雷喔[3]。

舉例講,一些新聞類App啊,只要連續三天、每天硬塞超過三則廣告推播給用戶,你知道嗎?一個月下來,那個卸載比率會從原先只有約4%,直接暴增到12%。想想很刺激(嗯,我剛才突然想到機器學習也會因特徵過度干擾模型表現,不過——拉回重點),這顯示:如果推播搞得太密集又毫無針對性,用戶可不是省油的燈,很快就會拿行動做出抗議。

所以啦,其實調控訊息頻率和內容精準度這檔事,如果沒抓好平衡,績效肯定是一路往下滑。而唯有真正站在用戶角度上,把需求脈絡跟介入力度精細拿捏住——不要太超過,又要剛剛好——才算掌握了提高開啟與留存成效的核心。

再換句話說,每一次策劃推播策略,其實都像設計一場測試,用指標當標靶,一步步拆解優化每個環節。哇,我居然又離題了……總之,最好依照該領域關鍵指標反覆檢查與細緻調整,就比較不容易踩雷喔[3]。

引用來源:

- 21 Critical Push Notification Statistics for 2023 - MoEngage

Pub.: 2023-09-22 | Upd.: 2025-06-16 - Push Notifications Costs (2025) - Business of Apps

Pub.: 2025-02-27 | Upd.: 2025-06-16 - Push Notifications Statistics (2025) - Business of Apps

Pub.: 2025-02-27 | Upd.: 2025-06-16 - 50+ Push Notification Statistics for 2025 - MobiLoud

Pub.: 2025-07-03 | Upd.: 2025-06-16 - Mobile App Push Notifications Impact – Statistics and Trends - Invesp

Pub.: 2018-07-18 | Upd.: 2025-06-16

規劃推播流程找到關鍵互動節點

根據Userpilot的實務資料,蠻有趣的是,他們發現當你把用戶分群設計搞得更細緻一點,然後推播內容也做個性化調整時,互動成效會直接提升50到100%。這種數字其實滿驚人的,不過現實真的這麼順利嗎?哦對,又想起最近在討論APP通知老是被無感刷掉——好像自己每天都遇到那種打不開心情或滑過頭的時候,啊離題了。

如果現在要打造一套APP推播機制,希望能夠讓訊息開啟率短時間衝高,最基礎(又聽來有點繁瑣)的步驟,大概會照這些方式走下去。首先,你得從用戶生命週期出發,好比說他們剛註冊、第一次真正活躍、有沒有做任務或者付了費——抓住那些關鍵節點,一個都不能漏掉。有些公司工具看起來複雜,其實就是幫你撈出這種行為路徑啦。再來,是後台設定多層次分群條件,把人分新手、中階和資深族群,每組人嘛……資料來源、邏輯判斷全都要追得到底,要不然日後爆bug還得重查流程。

忽然想到,有一次研究Nike Run Club,他們很會針對不同等級跑者做客製化語音內容,同樣地道理,其實可以應用在文案設計上——各種貼近當下狀態或程度的小技巧,比如專屬提示什麼的,中長線穩定度意外地就拉起來。好像講遠了,繼續說明,如果遇到適合時機,其實可以考慮短期限優惠、臨時加碼獎勵或送點數之類的,小刺激往往效果顯著,不需要太大力。

接著,一旦所有可能變項測過以後,就是不間斷監控相關指標表現,例如開啟率啦、點擊率以及最終的留存。對,很多數字一天看十次覺得很厭煩,可沒法省略。說白一點,把上述所有步驟串連,自動化迴圈形成之後,那種單打獨鬥的低效率推播困境,多半就比較難纏住你。但當然,又會冒出另一堆新煩惱——唉,人總是如此吧。

如果現在要打造一套APP推播機制,希望能夠讓訊息開啟率短時間衝高,最基礎(又聽來有點繁瑣)的步驟,大概會照這些方式走下去。首先,你得從用戶生命週期出發,好比說他們剛註冊、第一次真正活躍、有沒有做任務或者付了費——抓住那些關鍵節點,一個都不能漏掉。有些公司工具看起來複雜,其實就是幫你撈出這種行為路徑啦。再來,是後台設定多層次分群條件,把人分新手、中階和資深族群,每組人嘛……資料來源、邏輯判斷全都要追得到底,要不然日後爆bug還得重查流程。

忽然想到,有一次研究Nike Run Club,他們很會針對不同等級跑者做客製化語音內容,同樣地道理,其實可以應用在文案設計上——各種貼近當下狀態或程度的小技巧,比如專屬提示什麼的,中長線穩定度意外地就拉起來。好像講遠了,繼續說明,如果遇到適合時機,其實可以考慮短期限優惠、臨時加碼獎勵或送點數之類的,小刺激往往效果顯著,不需要太大力。

接著,一旦所有可能變項測過以後,就是不間斷監控相關指標表現,例如開啟率啦、點擊率以及最終的留存。對,很多數字一天看十次覺得很厭煩,可沒法省略。說白一點,把上述所有步驟串連,自動化迴圈形成之後,那種單打獨鬥的低效率推播困境,多半就比較難纏住你。但當然,又會冒出另一堆新煩惱——唉,人總是如此吧。

比較不同場景下推播方案成效

若說推播方案怎麼選、哪個到底比較實在,其實還蠻得看你現在的狀況耶。假設是B2B那種團隊端──就很需要有一套能隨時一起提醒誰要做什麼,連流程卡哪都查得到的工具,不誇張,有時候權限設定不細真的一亂就崩。不知你是不是也有碰過?這類型通常訊息發送不會很頻繁,但內容精準到位反而更重要,比如階段進度拉到哪一環就得馬上顯示出來。另外如果只談消費者App,那些搞內容、講究溝通花樣、常拋臨時活動或玩驚喜彩蛋的需求更多一些吧,本來嘛,用戶互動就是仰賴各式各樣分眾話術去玩,然後彈性大一些也是自然。

偶爾預算壓到只能上最陽春那種自動化的話,小團隊就要想清楚自己有沒有「分群」功能啦,可以自訂觸發規則嗎?再多個超簡易A/B測試模組──老實說只剩這三樣,也勉強夠用了,在資源卡死之下總比空轉有效些。我以前忙行銷時就是這幾件事優先挑起來,不然根本太頭大。

至於說如果你的產品屬性搞不定,比方大家都一直問「我該選啥?」,倒乾脆製個表橫向攤開,把每項功能一列列寫清楚,例如訊息能客製到多細、監控追蹤可挖多深,觸發規則複雜成什麼德行⋯⋯至少憑著欄位對照法還能略有輪廓,一下子比較出優缺和適合場景,就不用一直掉進決策死胡同了。啊,是不是該喝杯水喘口氣?

偶爾預算壓到只能上最陽春那種自動化的話,小團隊就要想清楚自己有沒有「分群」功能啦,可以自訂觸發規則嗎?再多個超簡易A/B測試模組──老實說只剩這三樣,也勉強夠用了,在資源卡死之下總比空轉有效些。我以前忙行銷時就是這幾件事優先挑起來,不然根本太頭大。

至於說如果你的產品屬性搞不定,比方大家都一直問「我該選啥?」,倒乾脆製個表橫向攤開,把每項功能一列列寫清楚,例如訊息能客製到多細、監控追蹤可挖多深,觸發規則複雜成什麼德行⋯⋯至少憑著欄位對照法還能略有輪廓,一下子比較出優缺和適合場景,就不用一直掉進決策死胡同了。啊,是不是該喝杯水喘口氣?

運用三招優化APP推播互動反饋

若想讓APP推播的成效馬上提昇,第一步總得把「到底一天推幾次才不會惹人厭」這道臨界線想清楚。我邊查數據邊回頭盯那個測試面板,一直有點懷疑大家是不是低估了通知過度的問題?結果現場反而發現——其實每天推送1次,大多時候正好踩在效果最佳且沒被煩死的平衡帶。有趣啦,多了一下子就是開始被拉黑,漏掉流失更快;一次都不給嘛,也沒有存在感,只能說蠻無奈。

再講第二層——唉,好像差點又扯到別處(最近看到那個A/B測還蠻多細節怪異),言歸正傳。不能再執著於以前那套一刀切、只用同個模板全員發送。現在看趨勢,就明顯要轉向針對每位用戶不同需求,調整出有「專屬感」的訊息設計。如果剛好又能抓準使用者當下的情境或他有興趣的小圈圈,那麼…其實用戶自己都會默默注意,覺得這提醒值錢了點。這方面數據確實已經看到產業內,有些指標呈現持續往上的變化。

噢,但不要忘記,那種大事件宣傳前面最好埋點「預期心理」。譬如早一點預告什麼時候可以領優惠、規則先講清楚,連我自己遇到也比較不抗拒吧。畢竟提前揭露細節本來就比較容易引導大家自動提高警覺,不只沒覺得吵鬧,也更願意去留心後面的重要通知——這招聽起來老掉牙,可偏偏每次都有效哦,所以最後回頭看,其實是在替推播累積好感跟回應機會。好啦,繞一圈又拉回主題了。

再講第二層——唉,好像差點又扯到別處(最近看到那個A/B測還蠻多細節怪異),言歸正傳。不能再執著於以前那套一刀切、只用同個模板全員發送。現在看趨勢,就明顯要轉向針對每位用戶不同需求,調整出有「專屬感」的訊息設計。如果剛好又能抓準使用者當下的情境或他有興趣的小圈圈,那麼…其實用戶自己都會默默注意,覺得這提醒值錢了點。這方面數據確實已經看到產業內,有些指標呈現持續往上的變化。

噢,但不要忘記,那種大事件宣傳前面最好埋點「預期心理」。譬如早一點預告什麼時候可以領優惠、規則先講清楚,連我自己遇到也比較不抗拒吧。畢竟提前揭露細節本來就比較容易引導大家自動提高警覺,不只沒覺得吵鬧,也更願意去留心後面的重要通知——這招聽起來老掉牙,可偏偏每次都有效哦,所以最後回頭看,其實是在替推播累積好感跟回應機會。好啦,繞一圈又拉回主題了。

回應常見問題改善留存及A/B策略

精選智慧問答庫如下:

Q1-推播通知發得多,留存真的會提高嗎?實話說啊,統計數據裡,那些頻繁推播的反而用戶走得更快,流失風險暴增45%(來源見摘要)。每天大約控制在1次,其實比較穩。這種事,你可能以為越熱鬧越好,但…有點諷刺。

Q2-A/B測試,到底要跑幾天才算夠?通常不建議太急,每個版本最少也要盯上7天,再拉長追90天的留存才勉強看出眉目。有時你看前幾天,很容易被假象誤導,但老實說,等一陣子再決斷才保險些。唉,不耐煩也是常犯錯。

Q3-Push Token註冊時老是漏掉,有什麼補救法?先得採即時同步與細緻嚴謹的驗證手法,要確定裝置有變動都能馬上傳回主系統,不然又亂了。不騙你,現場經驗告訴我:只要流程設好,其實新手也照做無礙。但人總喜歡圖省事,有時候推播次數猛飆、測試期亂砍或同步架構太隨意,就埋下禍根……哦,是吧。

Q1-推播通知發得多,留存真的會提高嗎?實話說啊,統計數據裡,那些頻繁推播的反而用戶走得更快,流失風險暴增45%(來源見摘要)。每天大約控制在1次,其實比較穩。這種事,你可能以為越熱鬧越好,但…有點諷刺。

Q2-A/B測試,到底要跑幾天才算夠?通常不建議太急,每個版本最少也要盯上7天,再拉長追90天的留存才勉強看出眉目。有時你看前幾天,很容易被假象誤導,但老實說,等一陣子再決斷才保險些。唉,不耐煩也是常犯錯。

Q3-Push Token註冊時老是漏掉,有什麼補救法?先得採即時同步與細緻嚴謹的驗證手法,要確定裝置有變動都能馬上傳回主系統,不然又亂了。不騙你,現場經驗告訴我:只要流程設好,其實新手也照做無礙。但人總喜歡圖省事,有時候推播次數猛飆、測試期亂砍或同步架構太隨意,就埋下禍根……哦,是吧。

借鑑案例設計高效專屬內容訊息

實在說,有個現象我一直反覆觀察。一家運動App弄了什麼「針對性訊息策略」,第一次做促活推播的時候,結果A/B測試分成兩派:一組嘛,就是乖乖地發那種沒感情的Banner問候而已,另一邊則直接依照每個人的近期使用紀錄給建議,有點像是在跟用戶「私下」說話。其實數字很明顯,看開啟率還有90天之後整體留存線,「專屬內容」這路數就是遠勝過那種通用祝福(喔、引用來源只標一次就好[3])。雖然我自己也是覺得科技真的會冷冰冰,但那些效果上的差距,可不是嘴砲。我在想,成功主因應該包括這幾件事:(1)事先把所有人做分群,每種行為都精準鎖住不一樣的輪廓;(2)訊息內容還能根據當下心境設計一些讓人共鳴的推薦或貼身提醒,也許有人會被一句關心戳中;(3)整個過程不是死盯著瞬間反饋,反而強調長期追蹤,比方講留存啦,其他那些重要指標也沒放掉。

有趣的是,我看另一款是國際新聞App,他們完全走相反——廣發無差別推送,而且頻率太高。唉呀,有夠吵!單月卸載比往常增加了一大截,那數字丟出來大概連員工自己都皺眉。不自量力啊?事後才發現,其實推播到底要怎麼設計和打多頻,一點細緻度都不能少。噢,好吧,似乎本來就不能輕忽這玩意兒的重要性。

有趣的是,我看另一款是國際新聞App,他們完全走相反——廣發無差別推送,而且頻率太高。唉呀,有夠吵!單月卸載比往常增加了一大截,那數字丟出來大概連員工自己都皺眉。不自量力啊?事後才發現,其實推播到底要怎麼設計和打多頻,一點細緻度都不能少。噢,好吧,似乎本來就不能輕忽這玩意兒的重要性。

建立信賴感強化APP通知授權率

說真的,歐盟GDPR對資料處理要求簡直像細縫裡找骨頭──規範明定用途必須公開,用戶還得點頭同意才算數。不過有趣的是,App這邊試行opt-in時,大概有65%的人會接受吧(來源:GDPR專案統計)。講白一點,頂尖團隊基本都奉行逐步滲透、把利益掛在明面上的路線,又特別注重外部合作那關要層層核查。唔,我印象很深,不只是推播訊息之前把理由攤出來,其實幾乎每個畫面還會內建友善的小提示跟選項留給使用者選。所以,在最初用戶互動時刻起,他們著眼的其實是慢慢累積彼此信賴,而不是只想著短期數據表現到底亮不亮;就連AI自動丟通知那種機制,也一定強調保留可追溯審查足跡。坦白說,這走法久而久之不僅能讓品牌形象往上爬,更讓企業自己在政策風險這座高牆前多了一層應變盔甲啊。

從診斷痛點出發持續調整推播方式

談到 iOS 背景控管,設備 Token 的維護又或者運營資源有限這類老問題,其實真要解,也不是什麼一招搞定的事情。話說,最開始肯定得從政策源頭一層層梳理,比如現有平台端規則,你每條跟技術細節挨個去檢查,有沒有怪異?還要多想想,到底是不是該準備幾種版本配置啊,不然突然升級直接撞牆。不過Token這東西,本來就很容易抽風亂掉,所以會建議喔,一開始就設置異常監測與自動修復,不必每天人力盯場才能保證訊息發不掉鍋。有時候人少也沒關係,你讓腳本自己批次巡查或A/B篩變數,多出來時間拿來認真思考推廣方向比較值錢啦。對了,外面那些推播供應商,要選也是給自己留條後路,把介接機制做彈性些,日後萬一平台搬家才不會被廠商綁死,好處超明顯吧?其實產品每家體質都不同,反覆打磨自身脈絡,比生搬硬套別人的經驗重要很多。嗯……大概就是這樣,你看覺得奇怪嗎?